HAMMARLUND PRO-310

【諸元】

Model :PRO310

Years :1950-72

Price :$

Freq :6BAND/0.55-35.52Mhz

Type :Single/Double Conv.

IF :1802/52khz

Filter:LC

TUBE :15

BAND1 :0.55-1.11Mhz

BAND2 :1.10-2.22Mhz

BAND3 :2.20-4.44Mhz

BAND4 :4.44-8.88Mhz

BAND5 :8.80-17.76Mhz

BAND6 :17.6-35.52Mhz

【魅力】

なにはともあれ、最大の魅力は素晴らしいダイヤル機構です。

その特徴は、①周波数直線ダイヤル、②周波数読み取りはメインスケールとスプレッドスケールの和で、スプレッドダイヤルは常にメインダイヤルの1/10です。

1.周波数直線ダイヤル

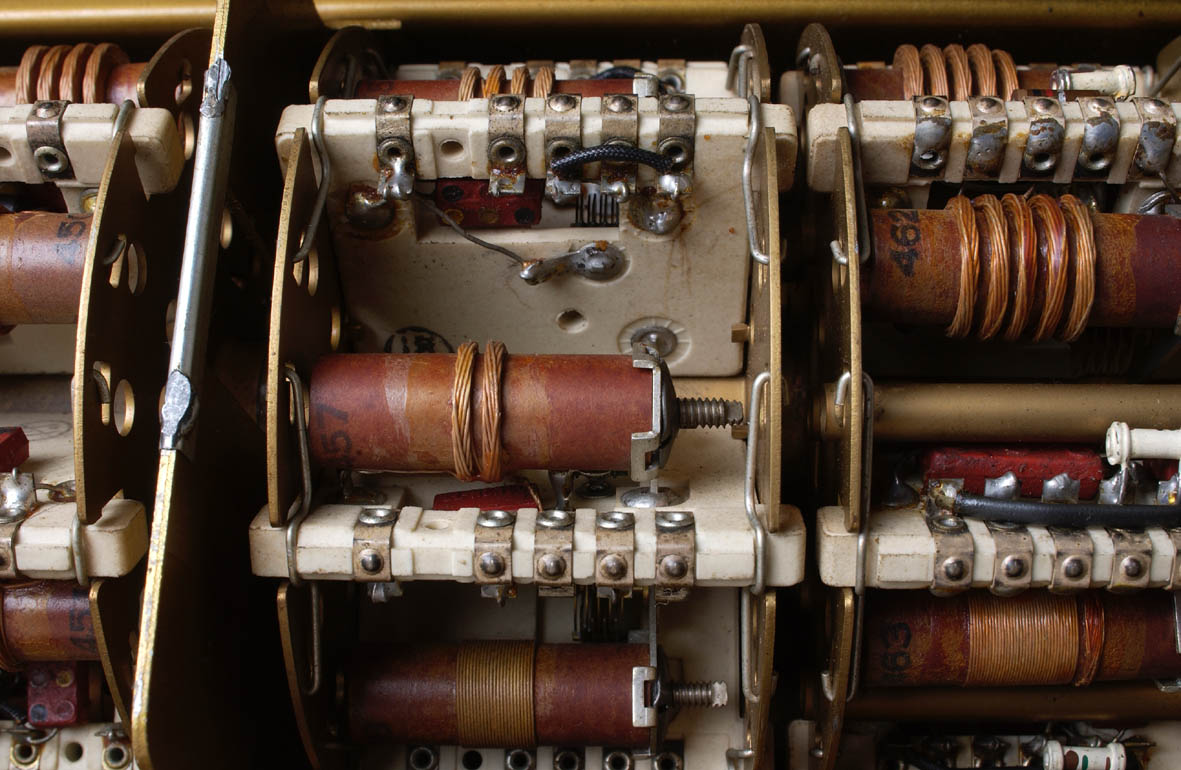

同調回路は、コイルとコンデンサにより構成されることはいうまでもありませんが、その同調周波数の変化は、バリアブルコンデンサ(バリコン)のローターの回転角に対する容量変化が羽根の形状によって決まります。その容量変化の種別は、回転角に対しバリコンの容量が比例して変化する「容量直線型」、回転角に対し同調する波長に比例して変化する「波長直線型」、回転角に対し同調する周波数に比例して変化する「周波数直線型」等があります。

これらの内波長直線型と周波数直線型は、同調周波数の最低周波数と最高周波数の比を特定な値とした場合に、ローターの回転角に対する周波数または波長の変化量が直線的に変化するようにローターの羽根の形状を特定したものです。

PRO310の場合は、一つのバンドにおける最高周波数と最低周波数の比(周波数伸び率という)が「2.02」と設計されています。この周波数伸び率でバリコンのロータの回転角に対する周波数の変化が一定となるように設計されたバリコンを使用しています。

この同調回路の周波数伸び率(m)に対するバリコン容量(Cmax/Cmin)の変化とストレーキャパシティを含めた並列容量(Co)との関係は〔m=√Cmax+Co/√Cmin+Co〕で表されます。

この関係から周波数伸び率が「1.01」等と非常に小さければ、容量直線と周波数直線とは近似してきます。このためスプレッドバリコンは非常に容量直線に近い形をしている場合が多いのです。

しかし、周波数伸び率が「2.02」となると羽根の形も特別な形になり、ストレーキャパシテイやトラッキングの取り方等で「Cmin」近傍では周波数直線が保証できなくなります。このためにPRO310のダイヤル表示ではバンド上限付近は赤いダイヤル表示で示しています。

この様にPRO310の素晴らしいダイヤルシステムの成り立ちを支える同調回路設計があって、ディファレンシャルギアを使った1/10スプレッドダイヤル機構がその威力を発揮できるのです。

ちなみにこの周波数直線の考え方は古くから存在し、「BC221」で有名なヘテロダイン周波数計でも採用されています。BC221以前は「LM13」「LM21」と言ったモデルで使われていましたが、このときのバリコンもハマーランド社が製作供給していました。この設計では周波数伸び率を「2.0」に設定して出来るだけ周波数直線に近い特性を実現し、なおかつキャリブレーションチャートにより1台毎に校正して使用するようになっています。

実はこのBC221に使われている周波数直線バリコンを使って「dMO」なるものを作り、自作のトランシーバに搭載したことがあります。「dMO」とは、BC221のバリコンを使って発振周波数を2Mhz-4Mhzと伸び率を2として周波数直線に近い発振器作り、その発振周波数の内2.455-2.955Mhzの部分だけを使って受信機の局部発振器として使用し、2-2.5Mhzの受信機として動作させるものです。

この様にしますと全体がほぼ周波数直線に近似した特性のものの中央部分の一部だけを使用して極めて周波数直線に近い特性を得ることが出来ます。つまり微分係数に近い特性を得ることが出来ると言うことで「Differencial

MasterOscirator」と名付けたわけです。この周波数直線性は500Khzで0-0-0-0-2Khzという特性が実現しました。この残骸は今でも手元に残っています。

当時コリンズのPTOの向こうを張って、ヒースキットで「LMO」を使ったSB100などがあり、日本でもSTAR700という受信機でもこの「LMO」そっくりなユニットを使用していまして、これをユニットで買い込んで受信機を作った人もいました。

2.周波数読取はメインスケールとスプレッドスケールの和

メインダイヤルとスプレッドダイヤルは常に10対1になっています。また周波数目盛りの読み取りは、メインダイヤルの読みにスプレッドダイヤルの読みを加えることで読みとれます。スプレッドダイヤルの周波数カバー範囲はバンド毎に異なり、BAND2:0.11Mhz/BAND3:0.22Mhz/BAND4:0.44Mhz/BAND5:0.88Mhz/BAND6:1.76Mhzとなっています。

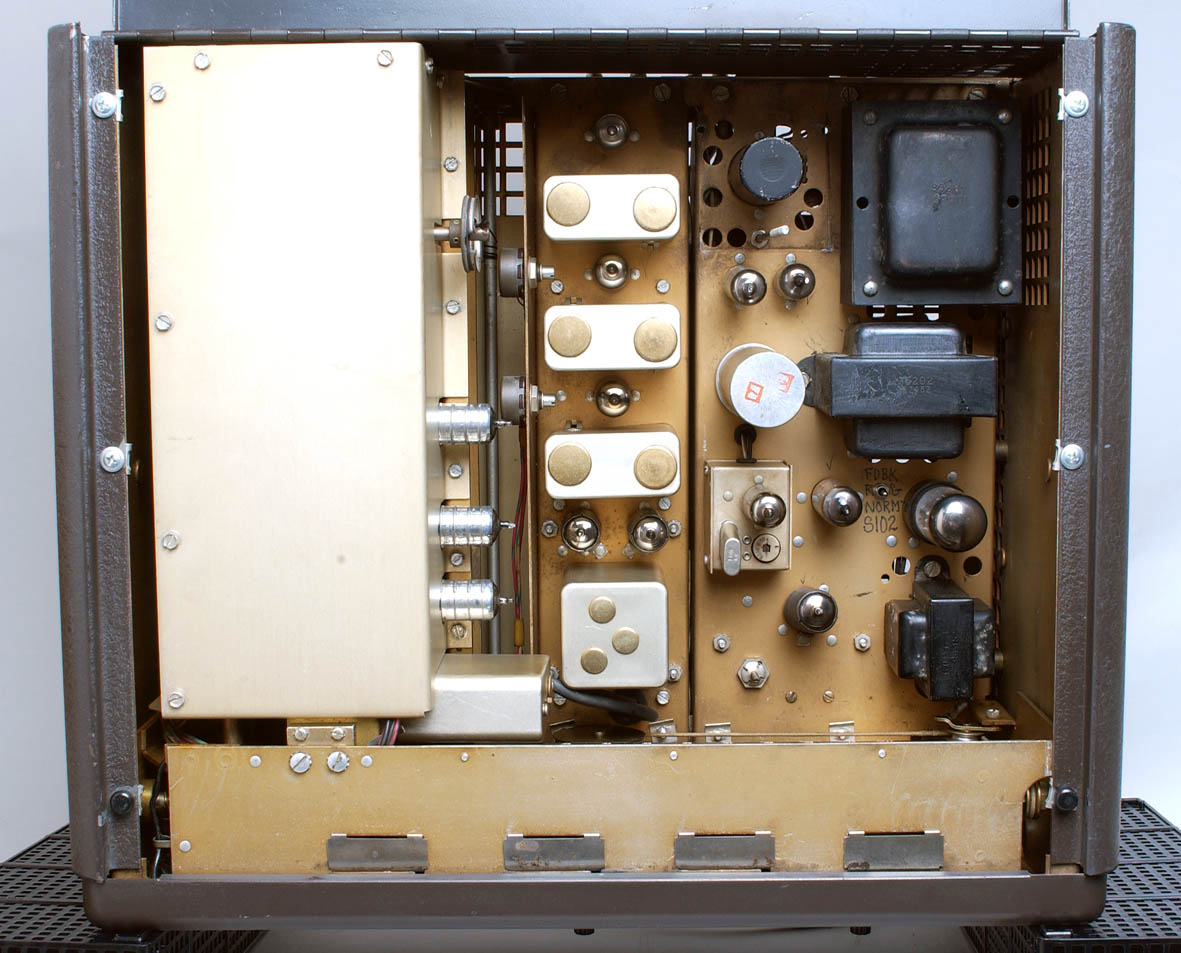

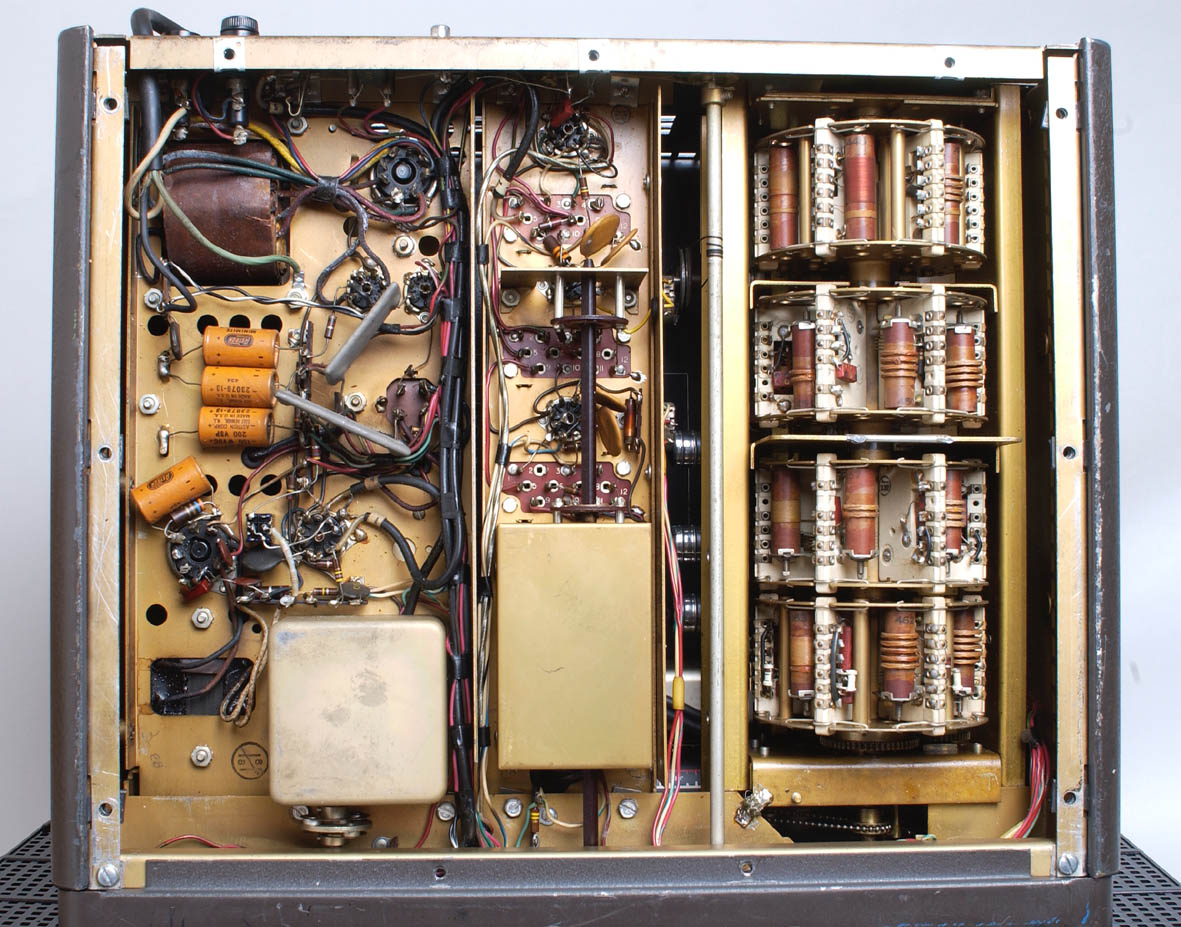

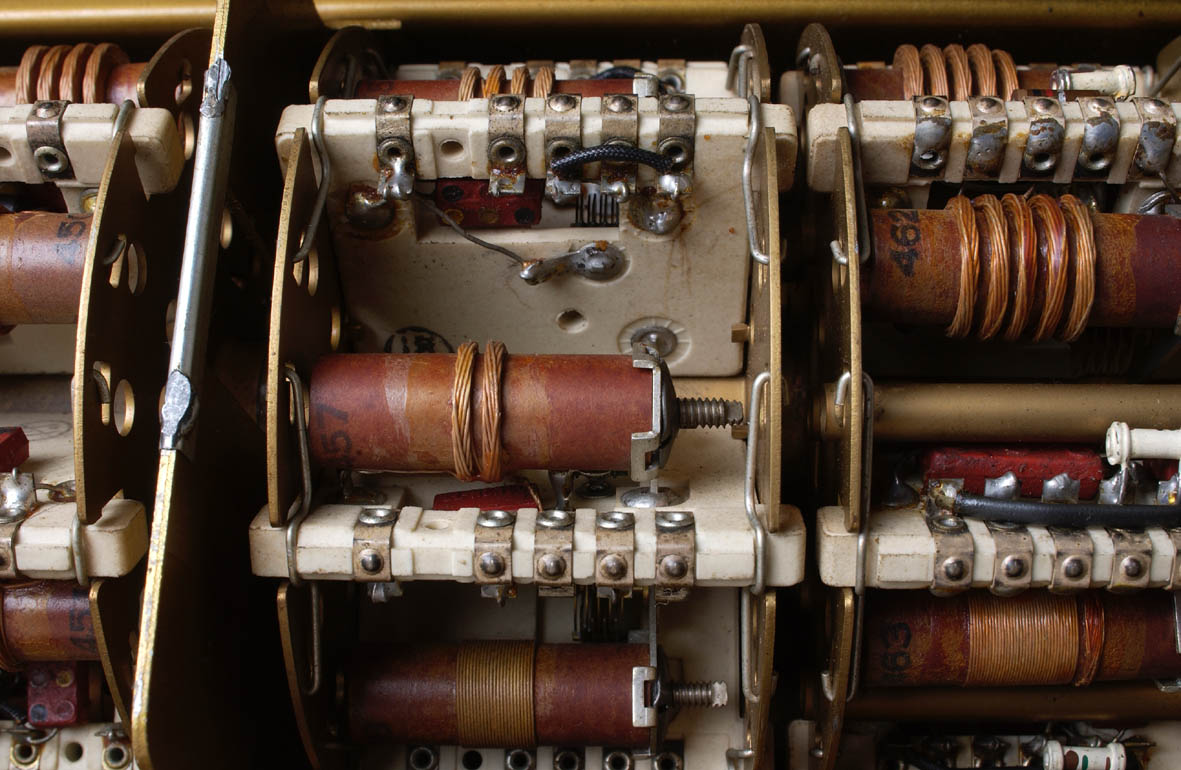

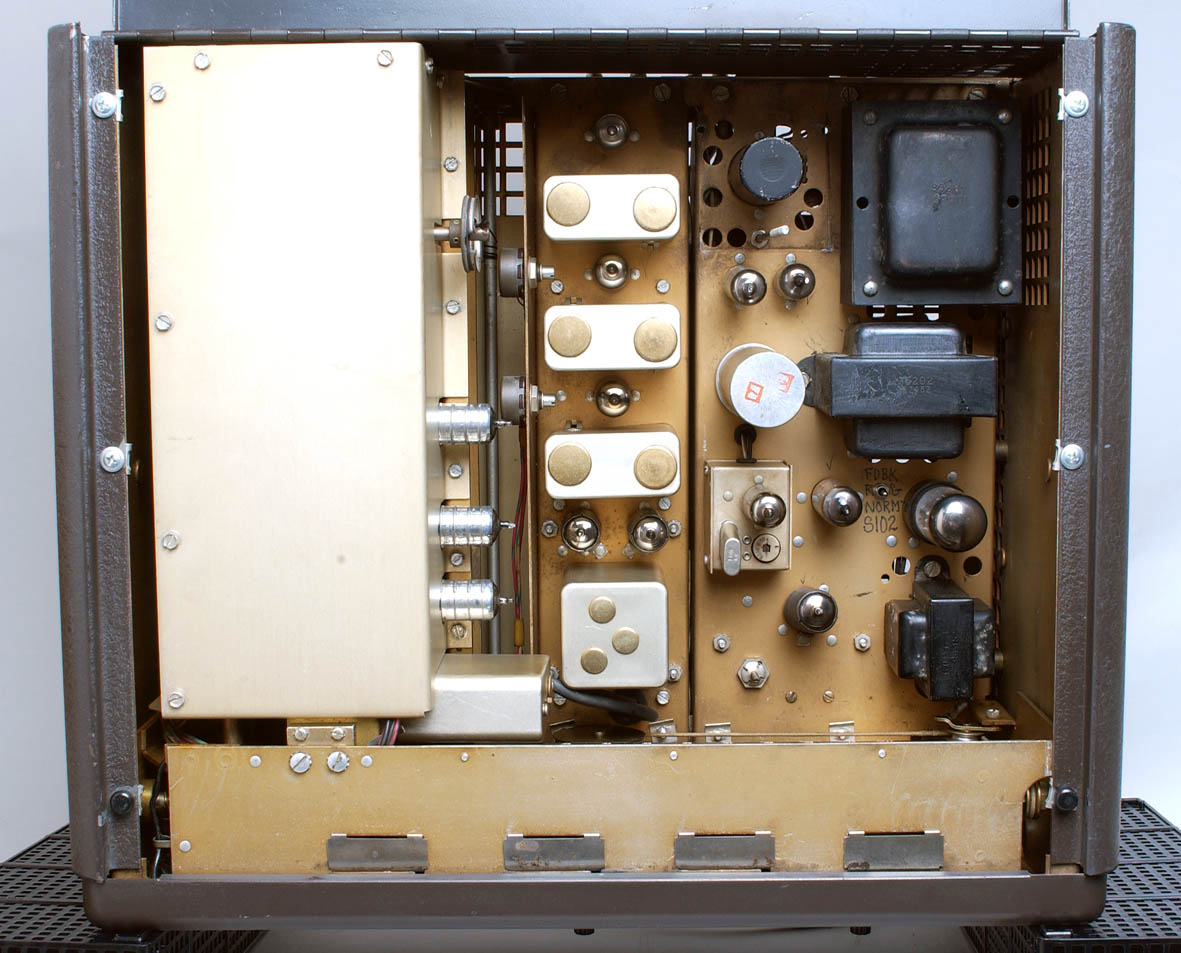

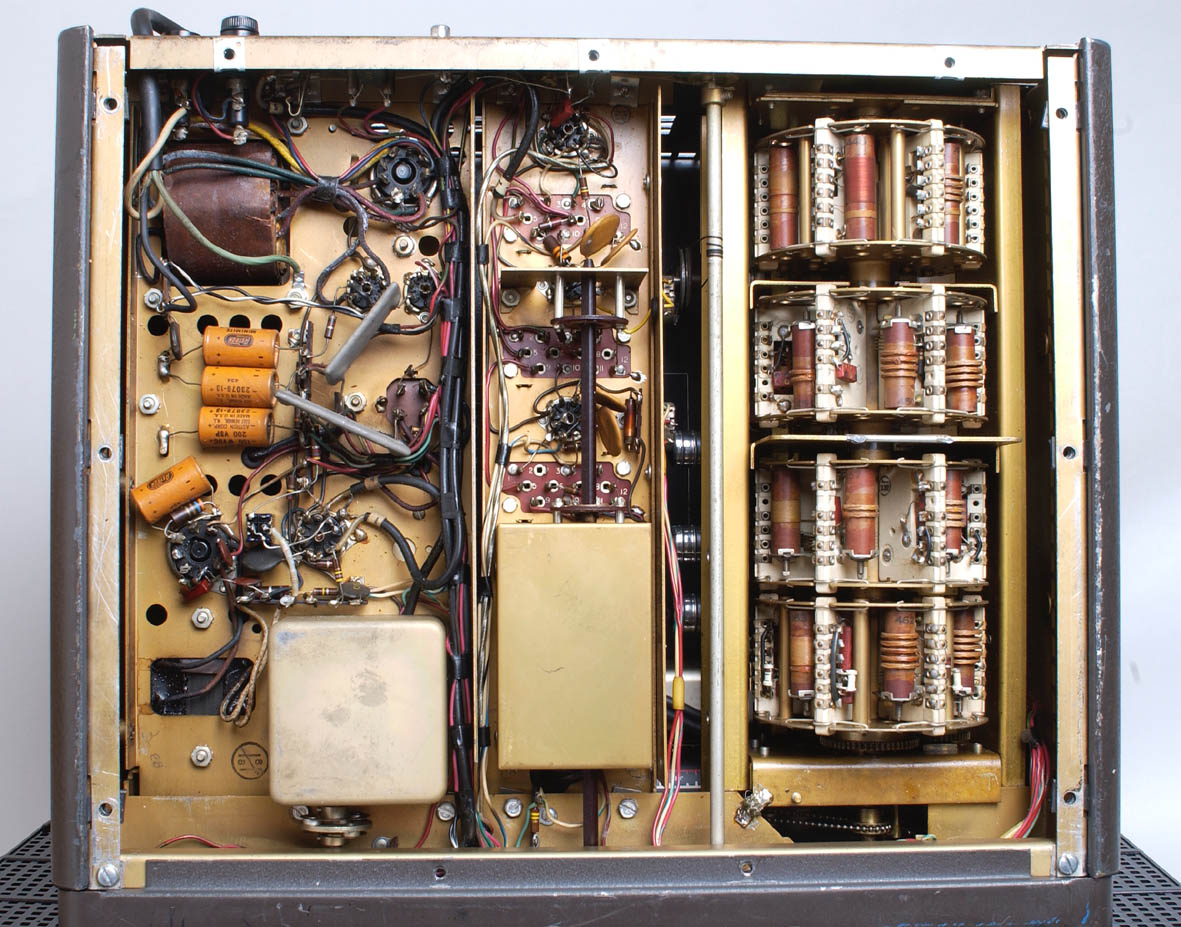

3.ターレット式切り替えとフロントエンド

SP600で採用されたターレット方式によるコイル切り替え方式は、高い周波数における動作の安定性、調整のしやすさ等の良さで、PRO310でも採用されています。

これに加えて、周波数直線特性とトラッキングを支配するストレーキャパシティの均一性確保等の理由もあり、プリント配線によるフロントエンドプラットフォームを形成しています。このことにより配線経路の差異や周囲の布線間隔の相違による静電容量の変化を最小限に押さえることが出来、製品毎のばらつきが少なく均一性を確保することによって設計時の特性を得ています。

4.フィルター

メカニカルフィルタとほぼ同等な特性の選択度を得るために第2中間周波数を52Khzと低く取っています。この方法によりパスバンドは0.3Khz、2Khz、4Khzの3ポジションを切り替えて選択が可能となっています。また、メカニカルフィルタのように挿入損失が多くないため、2段増幅構成となっています。

中間周波数が52Khzの場合、高い受信周波数におけるイメージ混信特性を確保できないため、受信周波数が2.2Mhz以下の場合は中間周波数は52Khz、2.2Mhz以上の場合は第1中間周波数1802Khz+第2中間周波数52Khzの構成としてイメージ混信特性を確保しています。

【弱点】

1.重たい

まさに「BOATANCHOR」の面目躍如といえる重さです。重量だけで比較しますとSP600ケースなしで32Kg、PRO310本体だけで28Kgですから、今のトランシーバーで比較すればIC760PROが17Kg程度ですから、約2台分を一度に持ち上げることになります。

なにが重いかと言えば、もちろん電源トランス、チョーク類が圧倒的です。それに加えて鉄製のパネルと一体構造のケースが加わります。このことは、頑丈さや品質の高さもさりながら、アメリカで購入して日本に送る場合に掛かる運送費、荷役費等も相当になることも頷けることと思います。

2.周波数読み取り精度

周波数直線・メイン/スプレッド目盛り加算方式等、斬新さと高精度による素晴らしさは言うまでもありませんが、コリンズ方式による「いかなる周波数でも読み取り精度は1Khz」には及びません。

また、周波数安定度も伝統的な1st可変局部発振器の採用ということでコリンズ方式には及びません。しかし、混変調特性等についてはクリコン方式に勝る点があると思いますが、実測値の評価にまでは至っていません。いづれかの機会にどうしても確認してみたい1項目ではあります。

3.ダイヤルスリップ

メインダイヤルとスプレッドダイヤルはディファレンシャルギアを使ってメインバリコンを駆動していることは前に紹介しました。このディファレンシャルギアをメインチューニングシャフト及びスプレッドチューニングシャフトツマミからベルト(太めの糸)駆動しています。

ところが、このチューニングシャフトのベルト駆動リングのスリップ防止が劣化してベルト(太めの糸)がスリップしダイヤルの動きが悪くなってしまいます。

まあ年代物ですから駆動部分の劣化は仕方がないのですが、ダイヤルの動きが悪くなっては困ります。

わたしの場合は、野球の「レジン」をベルト(太めの糸)に塗って滑り止めとしていますが、使用頻度もそんなに多くはないので正常に動いています。

【その他】

1.製造台数

メーカでのアナウンスによれば、製造台数は1000台であると言っています。eBay等でも出品数は非常に少なく、まさに「RARE」そのものです。同じ程度の製造台数の機器もいろいろありますが、自分で使って確かめてみたい「WANTS」機器のベスト3の一つと言っても良いでしょう。

2.構成の類似

ハマーランド社の受信機でSP600/HQ180/PRO310は製造時期も近いこともあって、回路構成・周波数構成・機械構造などいくつかの特徴はそれぞれ持ってはいますが、基本的な考え方とでも言いましょうか、フロントエンド、第1局部発振器、固定周波数発振器、ミクサー、第1中間周波との結合、低周波出力等々、回路図を見ただけで「これはハマーランドだ」と言ってしまいます。

2000.12.08 初版

2002.11.13 2版

BACK TO HOME