1.はじめに

BC-348はBC-342と同様に戦後のアマチュア無線家に多数使用され、忘れることので

きない受信機の一つです。

このBC-348は、BC-342に比べて中間周波増幅段が1段多く、BC-779Bなど同様3段

構成となっています。また、重量はBC-342の61.5ポンドに比べ、BC-348では35.5ポンド

と半分近くとなっています。

さらにダイヤル機構としては、大きな減速比を持っていることも加えて、アマチュア用と

しては具合の良い点も多かったのですが、lFがブロードであること、中間周波数が915kHz

であることなどから、改造の点でいま一つというところでした。

このBC-348シリーズは、米国陸軍航空機用受信機として設計されたもので、BC-342

の鉄製に比べ、アルミ製でできており、重量軽減対策が行われているために、全体として

軽量にできています。現在になると、BC-342の鉄サビの発生による劣化に比べて、BC-

348は、アルミのため劣化が少ないようです。

また、このBC-348と組み合わされて使用された送信機は、BC-191、BC-375、ART-

13等が使用されていました。

このシリーズを大別すると、

電源電圧による区分・・・・BC-348(28V仕様)BC-224(14V仕様)と、

サフィックスのアルファベットによ区分。J.N.Q群、H.K.L.R群

とに分類されます。 このサフィックス群は、使用されている真空管が異なり、第1表の諸

元の中のブロックダイヤの括弧書きが、J.N.Q群となっています。

しかし、電気的特性はほとんど同じです。

2.諸元およびブロックダイヤグラム

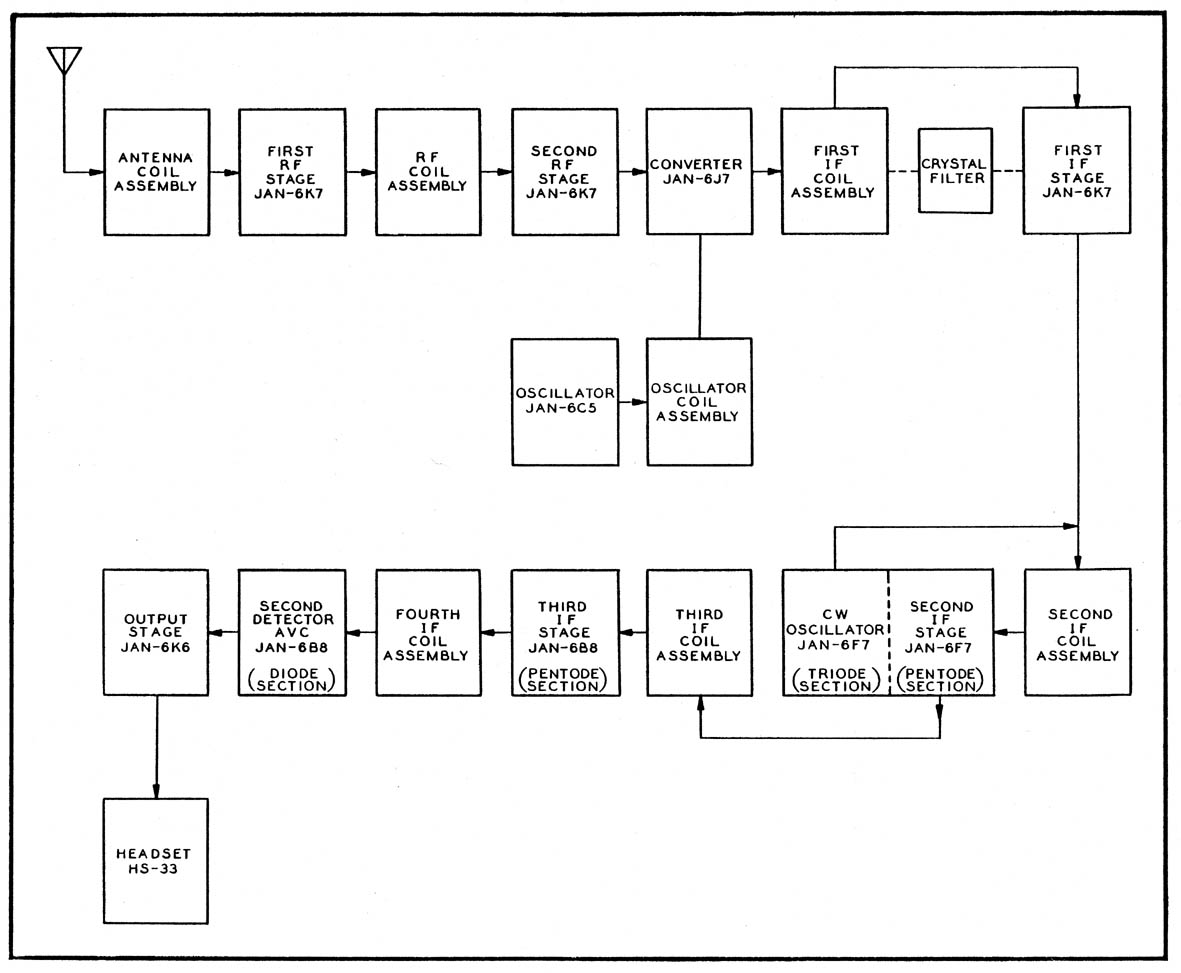

BC−348シリーズ諸元およびブロックダイヤグラム

○受信方式

シングルスーパーヘテロダイン方式 8球+ダイナモ(56W)

○受信周波数

1.200〜500kHz 4. 6.0〜9.50MHz

2.1.5〜3.5MHz 5.9.50〜13.5MHz

3.3.5〜6.0MHz 6.13.5〜18.0MHz

中間周演数 915kHz

○感度BAND1:7μV BAND2〜6: 5μV

○重量及び寸法

本体 18吋×10吋×9吋 35.5ポンド

マウント18吋×8吋×1吋 3.81ポンド

3.機構

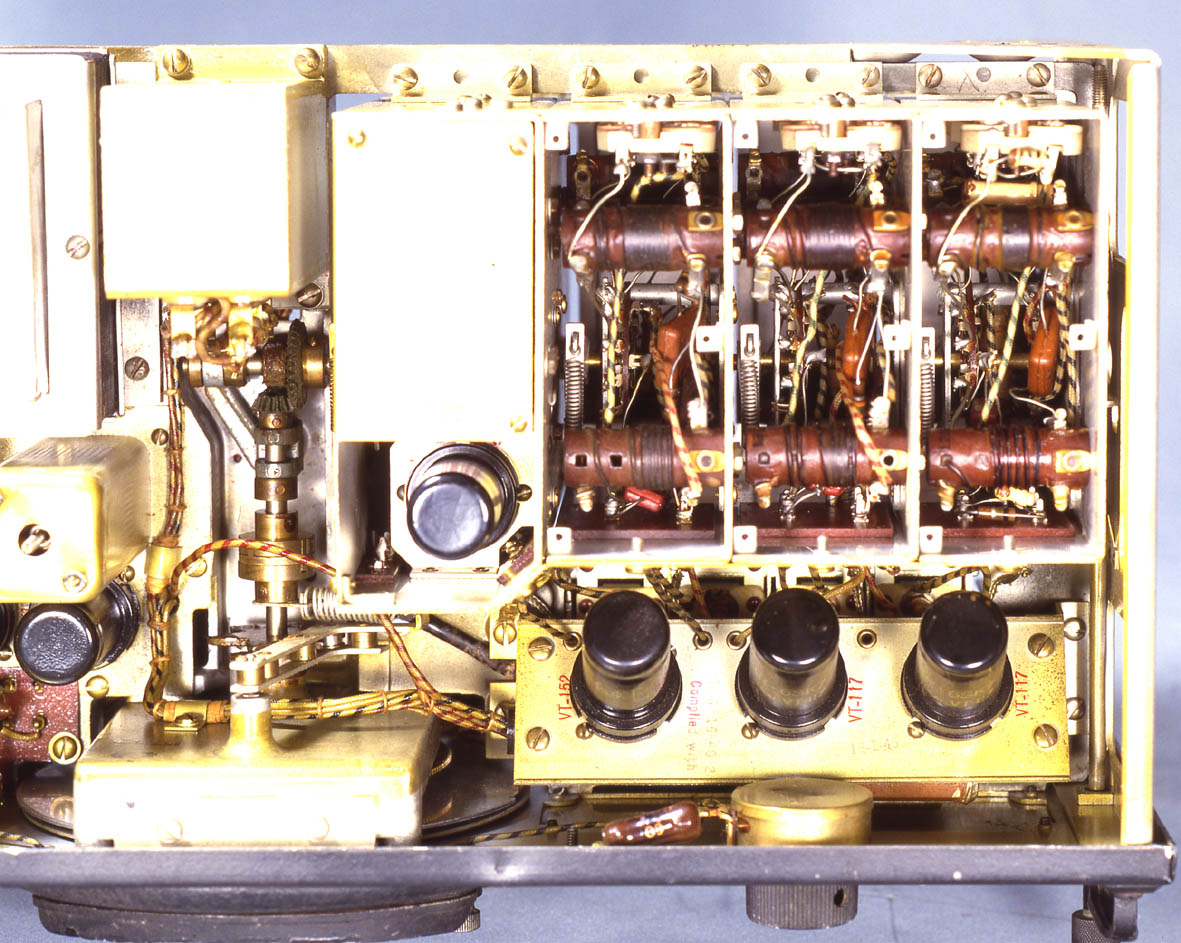

本機の機構として、まず前面パネルは写真1に見えるように、右下に空中線端子、その

上側にアンテナトリマ、右上方にはダイヤルランプの照度調整用ツマミ(デイマー)、中央

にメインダイヤル、その下にある花弁状のツマミが、バンド切り換えスイッチ、右下中央に

メインダイヤルノブ、ダイヤル左側にクリスタルフィルタSWとBFOSW、左側下より、ヘッドフ

ォン端子、AVC-MVC切り換えレバー、音量調整用ツマミ「VOL」、BFOピッチとなっており

必要最少限となっています。

メインダイヤルは、バンドスイッチを回転させると、スリットがまわり、モノスケールダイヤ

ルとなり見やすくなっています。

また、銘板上方に6本のビスにより止められている部分は、RF部のサブシヤーシを下側

よリメンテナンスするためのチェック用孔です。

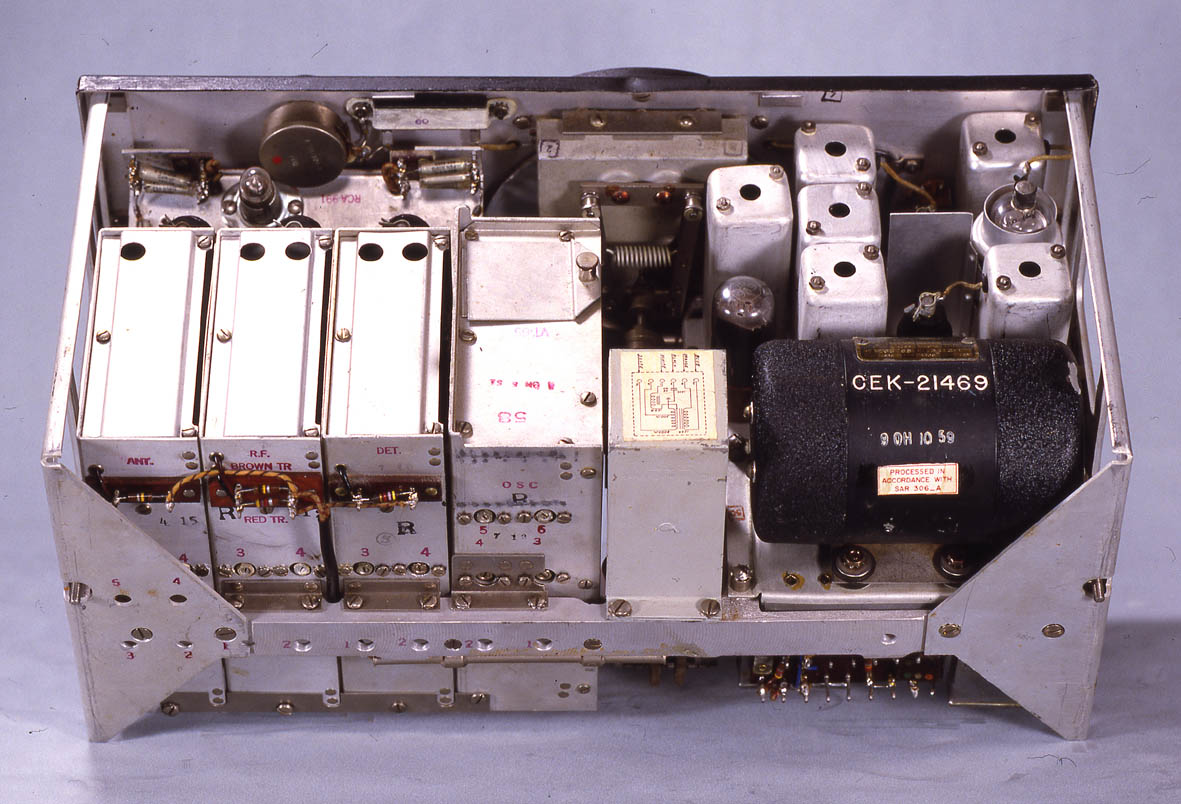

写真2はシヤーシを背面上方より見たものです。

左側より、ANT、1STRF、2ndRF、OSC用の各コイルがブロックになって並び、このブロッ

クの下側の部分で、バンドスイッチシャフトで串ざしにして、各ブロックのコイルを切り換え

ています。 このバンドスイッチシャフトは、パネル前面の花弁状ツマミからのシャフトと傘形

ギヤにより結合され、駆動されます。

また、OSCブロック上についているカザリビスを外すと、シールドケース内に、6C5(J.N.Q

型では6SA7)がマウントされOSCBOX内の温度上昇用として動作させています。

さらに、各バンド調整用トリマーが、各ブロックの背面に出ており調整可能です。

これらのコイル群のパネル寄りに、高周波増幅部のサブシヤーシがあり、その上のラン

プ状のものは、定電圧放電等です。

右側手前にダイナモが配置さ、型番はDM-28で、BC-224の場合は、これがDM-24に

代わります。

真空管配置は、パネル側よリlFl用6K7.ガラス管の6F7.ダイナモのパネル寄りに6B8

中央ガラス管が6K6となっています。

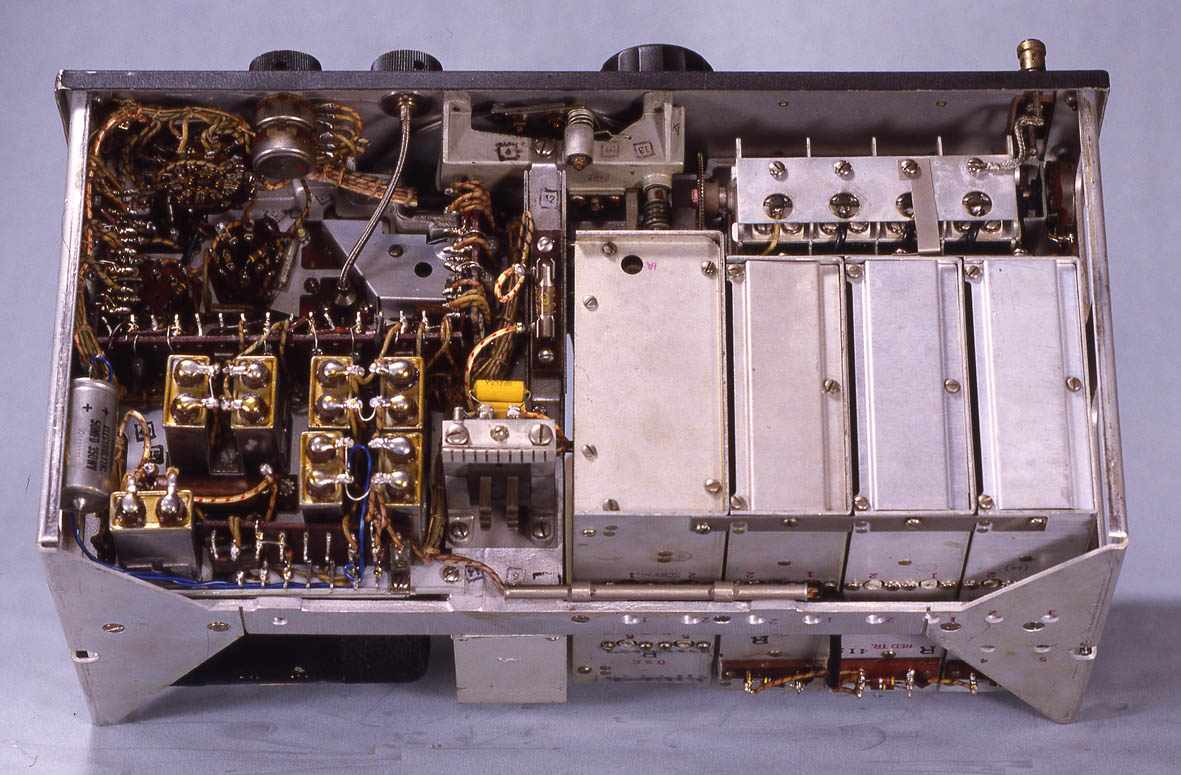

写真4は、シヤーシ裏側から見たものて、パネル寄りに4連バリコン、手前がコイル群、

中央手前に電源コネクタ、フレキシブルケーブルはBFOピッチ調整用、2連ボリュームはRF

/AF利得調整用、手前側はブロック形ペーパーコンデンサ群となっています。

ここには写っていませんが、この本体をささえる基台としてFT-154と呼ばれるクッション

付マウントがあり、この基台にあるコネクタと、本体の電源コネクタとが結合し、直流28V、

または14Vが接続されます。

このような特性及び機構を持ったBC-348ですが、実際に動作させてみますと、ダイナモ

の回転音が、「シュン、シュン」と小きな音で聞こえ(自分ではこの音が聞こえないとBC-

348ではないと思っている)、ダイヤルのツマミに付いたハンドルを回すと、大きな減速比の

ため、放送局の信号が、フワーとした感じでチューニングされます。

4.電気的な特徴

BC-348Rの基本形式は、高周波増幅2段、中間周波増幅3段、低周波増幅1段のシン

グルスーパーヘテロダイン型となっています。

(1)フロントエンド

まず、空中線からの入力信号は、アンテナトリマーを経由して、アンテナコイルに結合さ

れます。このアンテナコイルは各バンド毎に単独のコイルを設けてあり、BANDl、BAND2、

はタップダウンされ、空中緑接続による実効Qの低下防止対策が計られています。

このコイルに接続されるバリコンは、16〜241pF(4連)のものが使用され、各バンド毎に

エアートリマーにより調整を行うことができます。

高周波増幅段の1段目、2段目共に、6K7(J.N.Q型は6SK7)を使用し、AVC動作をさせ

ています。

また、2ndRFのカソード回路には可変抵抗が入っており、1バンド内の上限と下限での利

得変化を補正するために、バリコンの回転と連動して、高域における利得を下げ、バンド内

の感度差を少なくするようになっています。

さらに、1ST RF段、2ndRF段の同調コイルは、M結合によっていますが、BANDlでは双

同調とさせています。

(2)局部発振

局部発振回路は、カソードが直接接地できる格子同調型を使用し、局発出力は、この格

子同調回路から、M結合により混合等のカソードに注入されています。このいずれの方法

も発振回路の安定化対策であり、さらに、陽極回路の電源電圧変動に対して、定電圧放

電等を使用し安定させています。 この局発同調回路は、他の同調回路と連動する4連バリ

コン(16〜241pF)を使用しています。

第1表にあるように、バンド毎に周波数伸び率が異っていますが、これは、チューニング

のしやすさと、周波数読み取り精度の向上を目的としているのですが、この処理方法は、

バンド毎にバリコンに異った固定コンデンサを直列に接続し、バリコン容量の見かけ上の

変化幅を変えています。

これと同時に、局発周波数はBANDl〜4では、受信周波数より上側に、BAND5〜6では

下側にとっています。これは局発の安定度の向上とイメージ除去比改善を目的としています。

また、各バンドのエアートリマーに並列に、温度補正用コンデンサが取り付けられ、6C5

のOVEN効果(後述)と相まって発振回路の安定化に寄与しています。

また、フィラメントの接続を見ますと、各真空管のと一夕ーが3本直列に接続されています

が、局発管はアース側に最も近い場所に接続されています。

このように、局部発振管の安定化対策は、発振回路自身の安定、他の回路との接続、

温度対応、電源変動などさまざまな方面から検討され、措置されているわけです。

混合段は、カソードインジ工クションを使用した、6J7を使用しています。(J.N.Q型は6SA7)

このカソードインジ工クションは、局発コイルの2次側をバンド毎に切り換えての接続となって

います。

(3)中間周波増幅

中間周波増幅段は、3段増幅となっていますが、イメージ除去比改善のため、周波数が

915kHzとなっています。従って通過常域幅が広くなるため、この中間周波増幅段では、利

得を稼ぐための3段増幅ではなく、中間周波トランスの同調インピータンスを低くとり、結合

を粗としてQの上昇を計り、通過帯域を狭くするための3段構成です。ですからBC1779Bな

どのような考え方とは趣きを異にしているわけです。この中間周波投の増幅管として、6K7、

6F7/5、6B8/5を使用しています。

また、この中間周波増幅段の前に、クリスタルフィルタが装備されています。この機種の

場合動作周波数が915kHzであるため通過帯域は2kHz(915kHz±1kHz)となっています。

また、クリスタルフィルタを使用しない場合には、7kHz(915kHz±3.5kHz/BAND2以上)

となっています。

このため、放送の受信、AM通信などは充分ですが、電信の受信には、いささか広すぎる

ようです。もっとも、この機種が現用であった頃は、そんなに多くの電波がひしめき合ってい

たわけではないのですから、この程度でも充分であったわけです。

(4)BFO及びAVC

BFOは、6F7/3極部で格子同調回路により発振させています。

このBFOは中間周波数±4kHzの変化が可能で、温度補正処理がされています。

このBFO発振出力は、第2IFの陽極回路に結合されています。

この方法を使うと、BFO発振出力が小さくて済み、このため高調波出力の減少、発振安

定度の向上なとナに大きく寄与することが出来るのですが、この場合第31F段は、AVC回

路から独立していなければなりませんし、発振出力は、AVC検出レベル以下にしなければ

なりません。

BFOスイッチをONにすると、この機種の場合には、AVCの時定数を変化させて、電信対

応とし、RFl、RF2、lFの各スクリーングリッド電圧を下げ、RF段とAF段の利得配分を変えて

雑書特性の改善をやっています。

このような細かいことに配慮されていることが、実際に受信した場合どのようになるかは、

電信を運用された経験のある方々には、実感としてお解りいただけるのではないでしょうか。

また、AVC動作は、検濾部の6B8の一方の2極管部により、遅延AVCとして動作させ、

RFしRF2、lFl、lF2、の各投を制御しています。

このAVCは、MVCと切り換えて使用され、AVC動作時には、低周波利得調整が可変で、

高周波利得調整はフルゲイン、MVC動作時には、高周波利得調整が可変で、低周波利

得調整はフルゲインに切り換わり、これらの利得調整用ボリュームは2重ボリュームを使

用し、1軸により「VOL」調整ツマミにより、連動しています。

(5)検波及び低周波出力

検波回路は、6B8の2極管部を使用しています。 また、低周波増幅回路は6K61本にて

動作出力させています。

これは、ダイナモの直流出力中のリップルによる雑音の影響を排除するために、1段増

幅にしてあり、さらにダイナモの振動によるマイクロフォニック雑音の発生防止の目的とに

よりこのような設計になっています。

この出力回路は、300Ωになっており、ヘッドセットHS-33(600Ω)2本を接続する設計に

なっています。

DC-DCコンバータとしてのダイナモの出力電圧は、B電圧用として+210V、C電圧用とし

て-17Vの2種の電圧が出力されフィラメント用としては、バッテリーまたは、航空機電源か

らの直流電圧がそのまま供給されます。

このダイナモ駆動用の電圧として、BC-348では28V、BC-224では14V、になっているた

め、おのずからフィラメントの接続が異なっています。