COSMOS PTO TYPE 136-1(同等)調整要領

2012.07.21

JA2AGP 矢澤豊次郎 記

1.準備

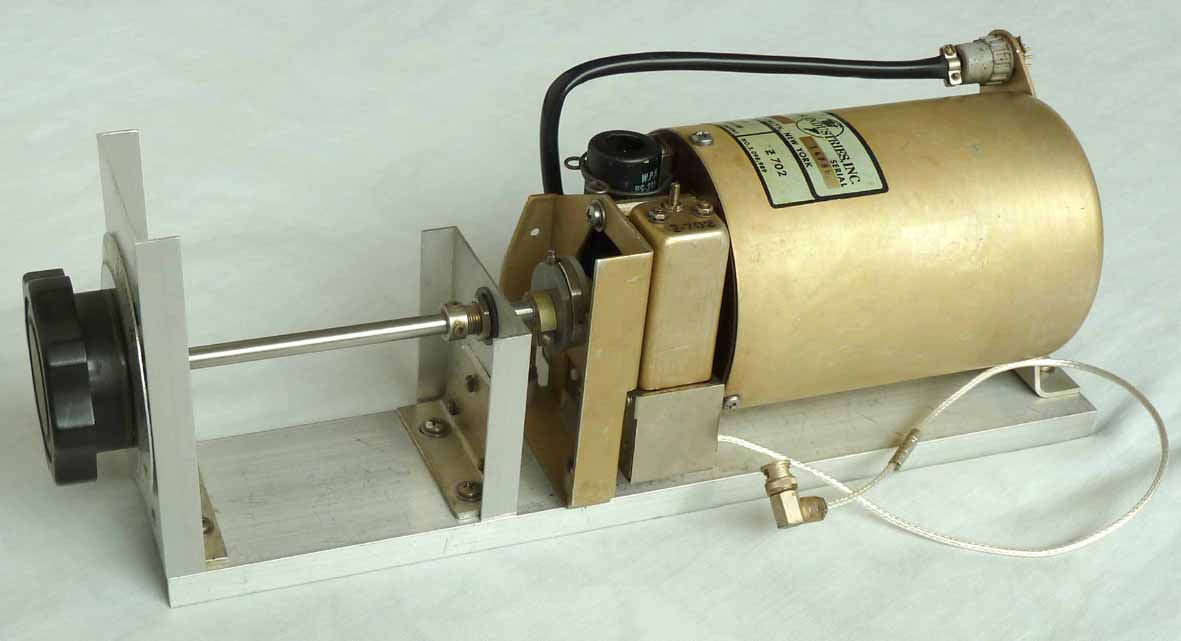

(1)PTOシャフトに、100度目盛付き大型ツマミ(ダイヤル)を取付、1KCが読みとれる治具を作成する。

(2)治具は、PTOのリニアリティ調整コイルと補正スクリューを、ドライバーで調整可能な構造とする。

(3)PTOと治具の接続は、オルダムカプラとスプリングにより、バックラッシュのない構造で接続する。

(4)PTOの電源は、390A本体から延長ケーブルを作成して接続し供給する。(図1)

(5)PTORF出力端子に、周波数カウンターを接続する。

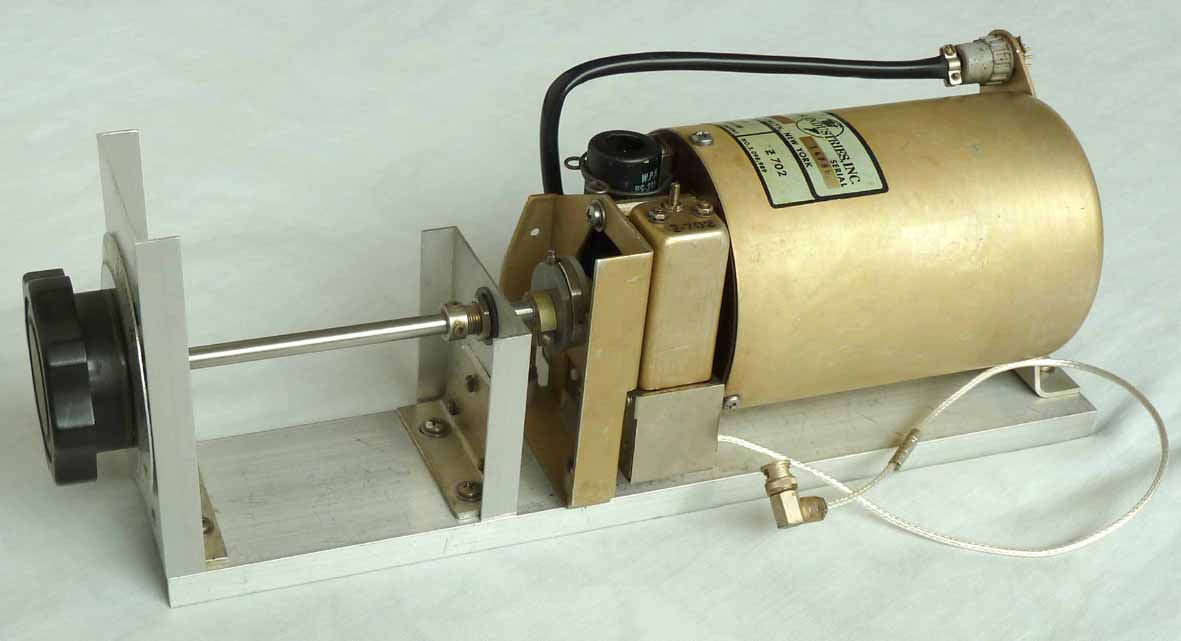

自作した治具 治具に136-1を実装した状態。電源とカウンターを接続し測定する。

2.事前確認

PTOのリニアリティの現状を確認する。

(1)PTOシャフトを回転させて、出力周波数が2955KCになるように合わせる。

(2)ダイヤル目盛を、55度に合わせてシャフトに固定する。

(3)ダイヤルを回転させて、ダイヤル目盛が0度毎に、周波数カウンターで周波数を読みとり記録する。

(2300KC〜3600KCの各100KC位置で、0.1KC単位で記録する)

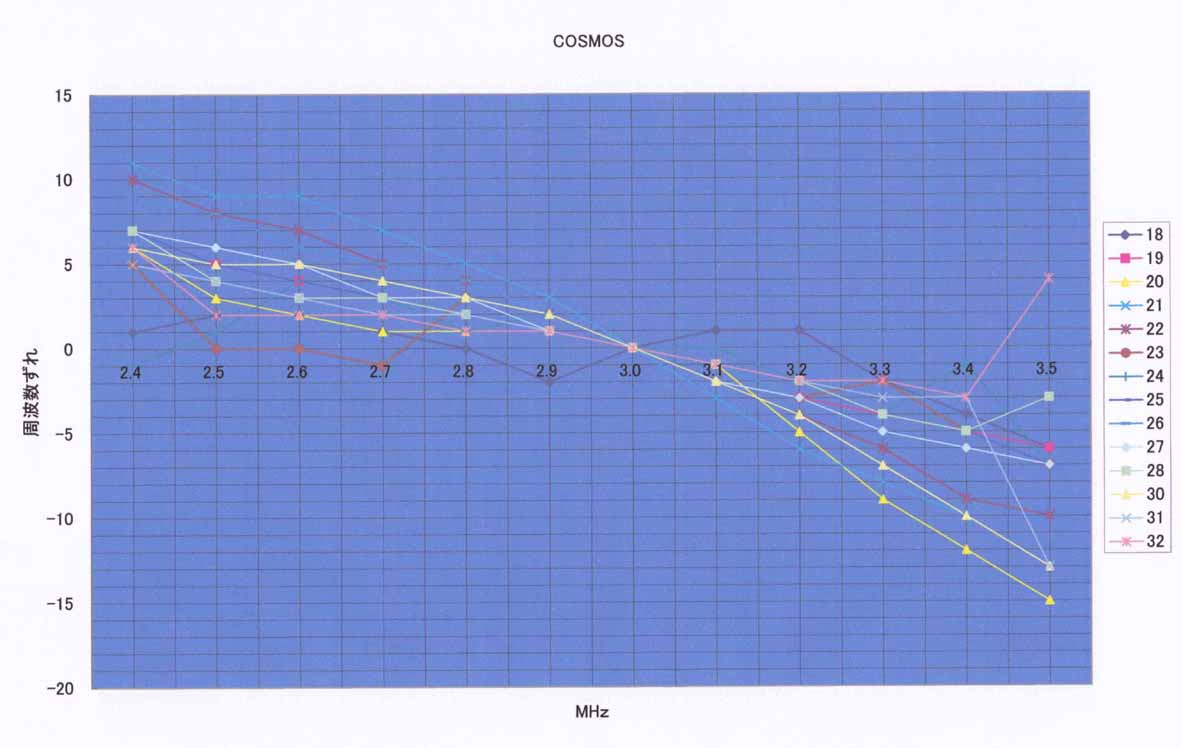

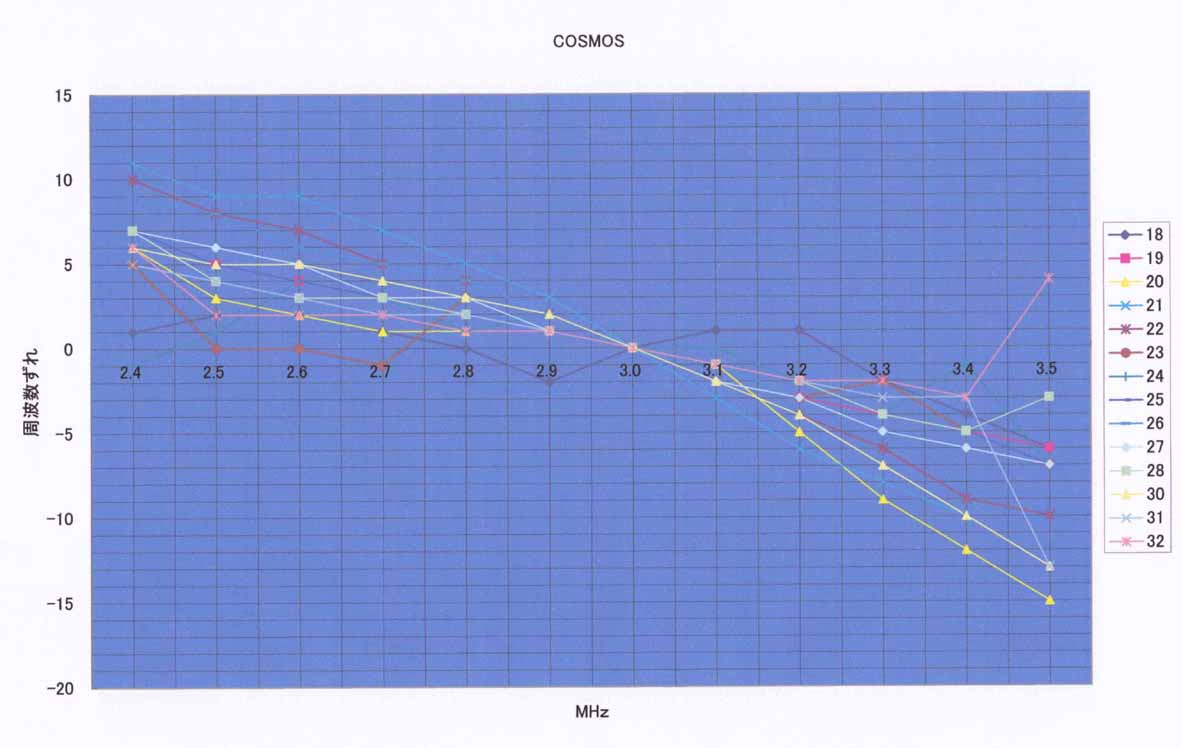

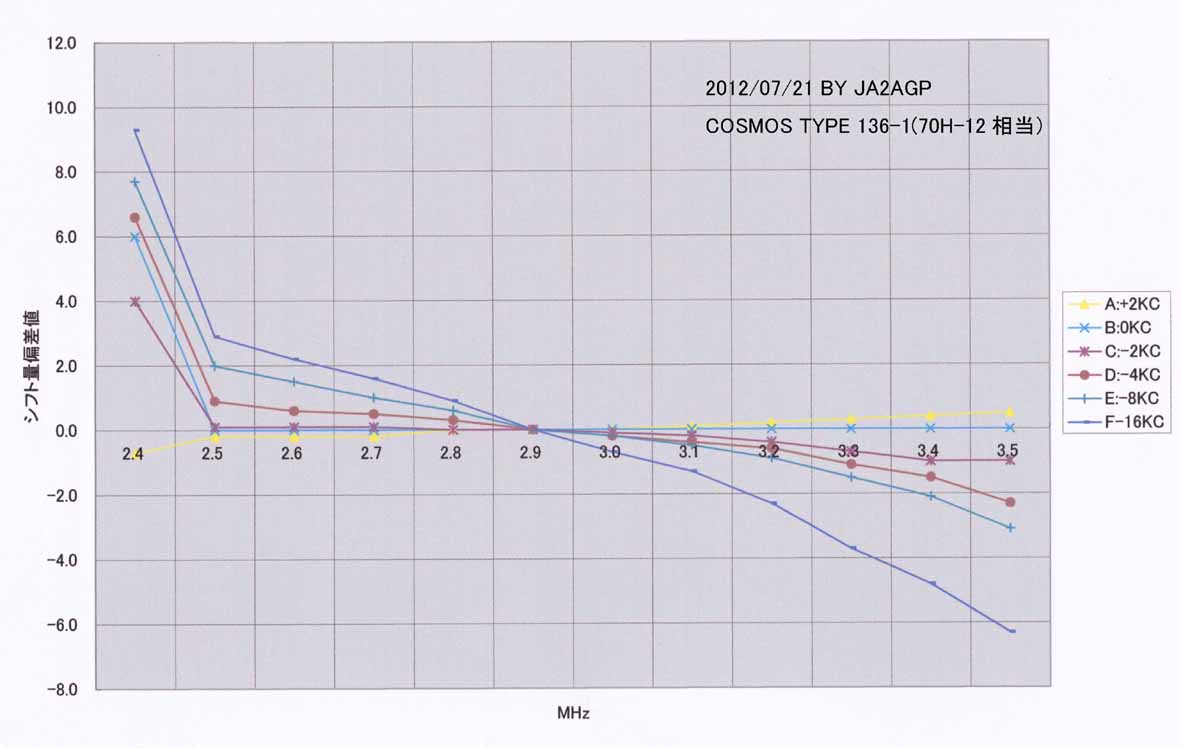

調整前に、発振周波数3.0MCを基準として、シャフト1回転毎にPTO発振周波数を測定すると

上図のように、2.4MCでは+5〜10KC、3.5MCでは-6〜15KCの周波数ずれが生じていた。

(サンプル数:COSMOS社製136-1 14台)

3.調整方法

STEP1:PTOシャフトの10回転と、周波数変化幅2455KC〜3455KCを一致させる。

(1)あらかじめ、リニアリティコイル調整孔と補正スクリュー調整孔の蓋ネジを取り外しておく。

(2)PTOシャフトを回転させて、出力周波数が2455KCになるように合わせる。

(3)ダイヤル目盛を、55度に合わせてシャフトに固定する。

(4)ダイヤルを回転させて、ダイヤル目盛が0度毎に、概ね100KC単位であることを確認しつつ、

3455KCまで変化させる。

(5)このとき、ダイヤルの目盛を、55度の位置で停止させて、周波数カウンターを読みとる。

(仕上がり状態では3455KCであるが、調整前では3455KC以下の状態が通例・・理由は後述)

(6)リニアリティ調整コイルのネジを廻して、カウンターの周波数が3455KCに調整する。

(リニアリティ調整コイルは、3455KCで±2KC変化させると、2455KCで±約1KCほど変化する。

この状況を表1に示す)

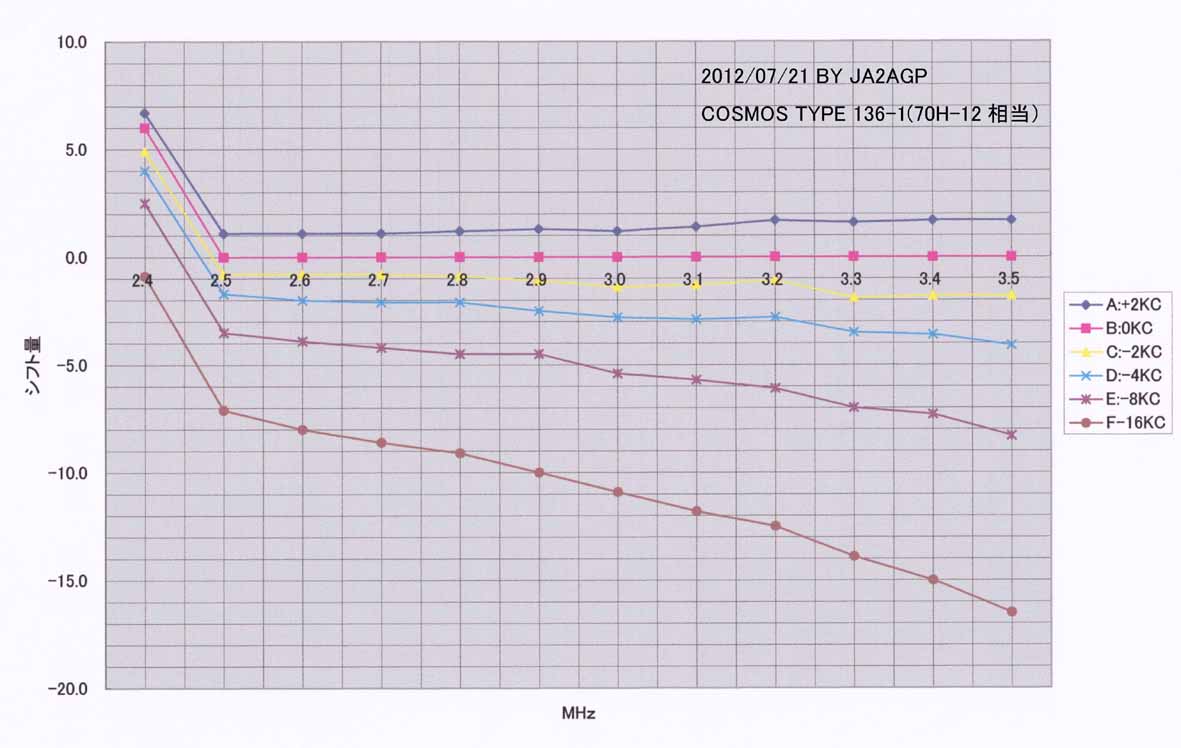

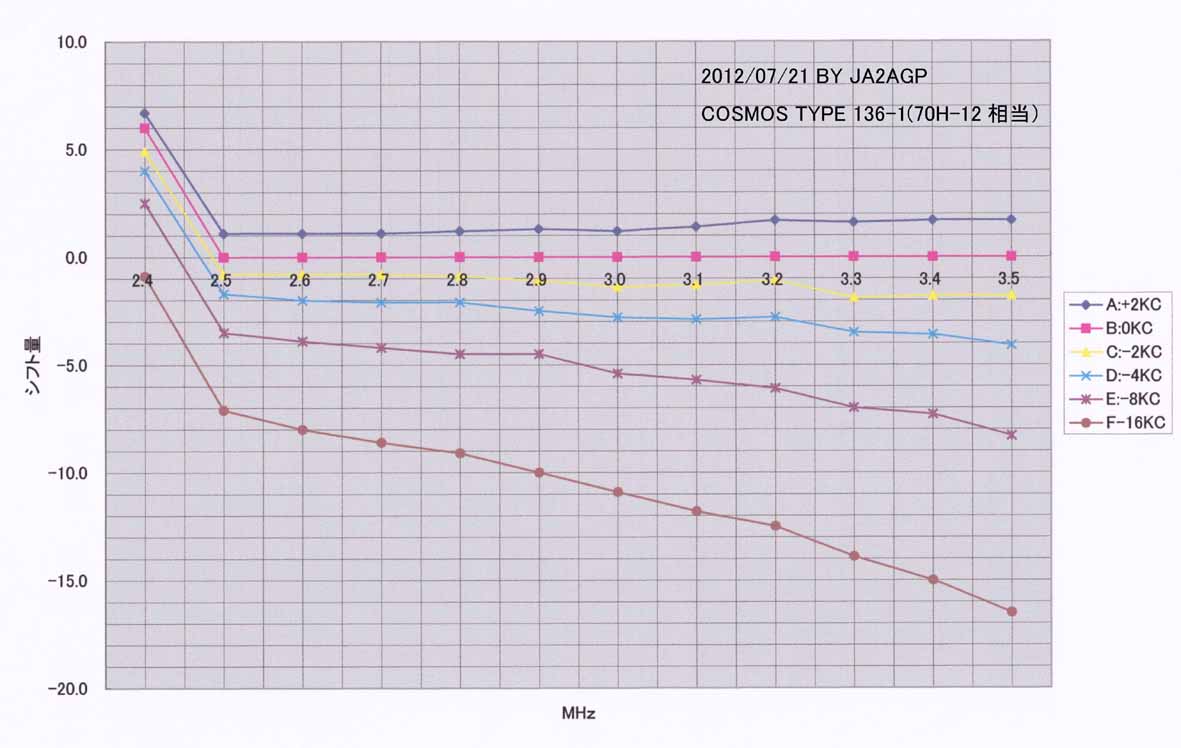

左図:リニアリティ調整コイル(EndPoint

ADJ Coil)を廻して、3.4MCで-2/+2/+4/+8/+16KC変化させると

2.5MCでは、およそ3.4MCの1/2の変化が生ずる。

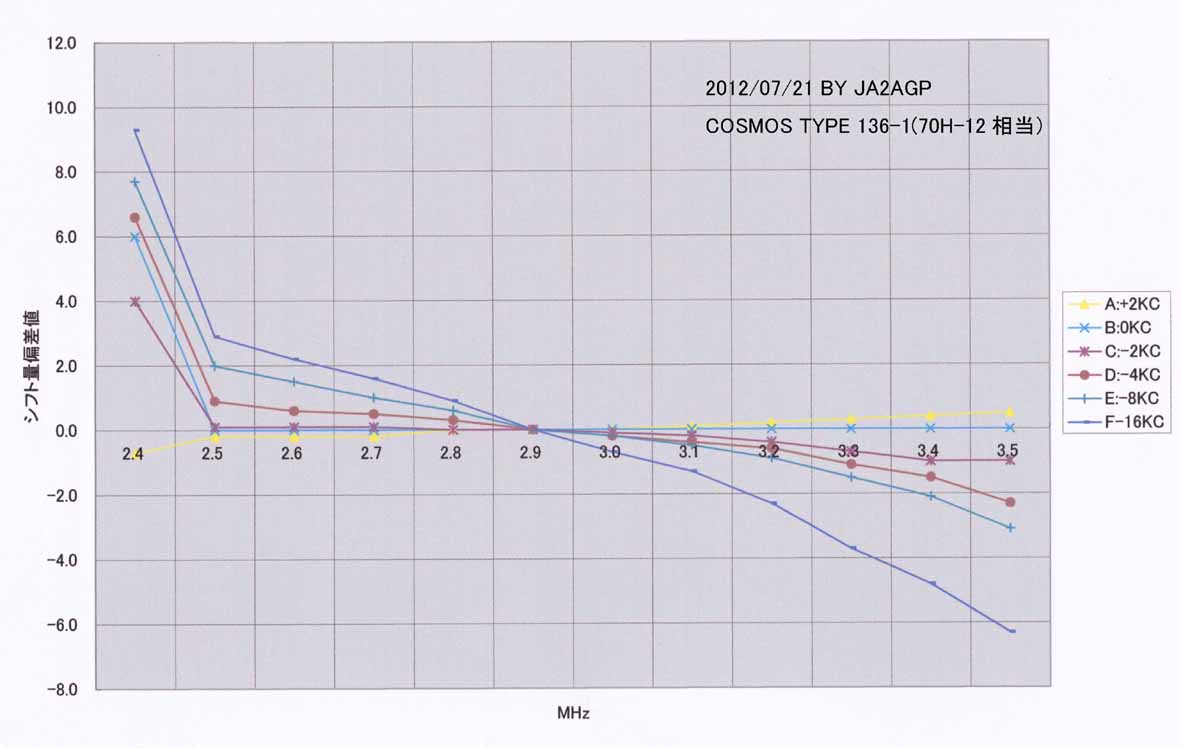

右図:2.9MCを中心として置き換えると、リニアリティ調整コイルを調整することによって、2.9MCを中心

として、時計方向又は反時計方向に回転する形で、偏差を収斂させることが出来る。

その結果、シャフト1回転毎に100KCの変化が連続して、2.455と3.455KCにおいて概ねリニアリティが確保される。

(7)再び、ダイヤルを回転させて、出力周波数が2455KCになるように合わせる。

(8)出力周波数が2455KCのとき、ダイヤル目盛が55度となるように、ダイヤルを合わせ固定する。

(9)再び、ダイヤルを回転させて、3455KCまで変化させる。

この作業を繰り返して、PTOシャフトの10回転と、周波数変化幅2455KC〜3455KCを一致させる。

STEP2:次に25KC毎にPTOシャフトの1/4回転と、周波数変化幅25KC一致させる。

次の出力周波数とダイヤル目盛とが一致するように、補正スクリューを調整する。

(1)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2455KCのとき、ダイヤル目盛が55であることを確認する。

(2)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2500KCのとき、ダイヤル目盛が00であることを確認する。

(3)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2525KCのとき、ダイヤル目盛が25であることを確認する。

(4)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2555KCのとき、ダイヤル目盛が55であることを確認する。

(5)ダイヤルを回転させて、出力周波数が2575KCのとき、ダイヤル目盛が75であることを確認する。

この調整を出力周波数2300KC〜3600KCで実施する

4.注意事項

(1)COSMOS PTOは、補正スクリューにより背面のスチールベルトを押し上げ、スチールベルトの

面で、ピストントリマーのシャフトを押し上げている。

このため、調整にあたっては、全ての補正スクリューがスチールベルトにタッチしている状態で調整

が完了しなければならない。

(2)この確認は、各25KCを調整する際に、隣接するスクリューを僅かに回転させて、周波数が変化する

ことを確認することが必要である。

(3)COSMOS PTOの補正スクリューは、製造時期によってマイナスネジ、スプラインネジのものがある。

5.雑感

(1)リニアリティコイル

リニアリティコイルの調整ネジが、封入ゴムで埋まっている状態で、明らかにメーカー出荷時の

ままであるが、リニアリティが外れているPTOがありました。(10回転で変化幅が1MC以下だった)

封入ゴムのかき出しは、先端を尖らせた特殊工具を作成して、遺跡の発掘紛いの作業で掘り出し。

リニアリティコイルの正規位置は、ネジしろのほぼ中央と思われますが、今回調整したほとんどの

PTOがネジしろが埋まった位置でTUNE完了でした。

このことから、PTO内部に実装されている同調用コンデンサーの経年変化が懸念されるので、取替

も考慮しましたが、温度係数等が未知数であること、同等品入手が困難であること、現状でなんとか

TUNE出来る範囲にあることなどから、コンデンサー取替は省略しました。

(2)補正スクリュー

補正スクリューのマイナスネジ頭の片山が飛んで、かまぼこ状態になっているものがかなりあります。

軍のメンテチームでは、リニアリティコイルの調整方法が解らずに、この状況を補正スクリューに

頼って補正しようとした様子ですが、補正しきれずにネジを廻しすぎて片山を飛ばしてしまい、

かまぼこ状態にした形跡があり、そのままの状態で終了したものと思われます。

その結果、正規調整をすれば「0.1KC以内の誤差」に入るのに、実測すると±5KCどころか

±10KCにもなるものが数多く存在し、スペック外れとなってしまっています。

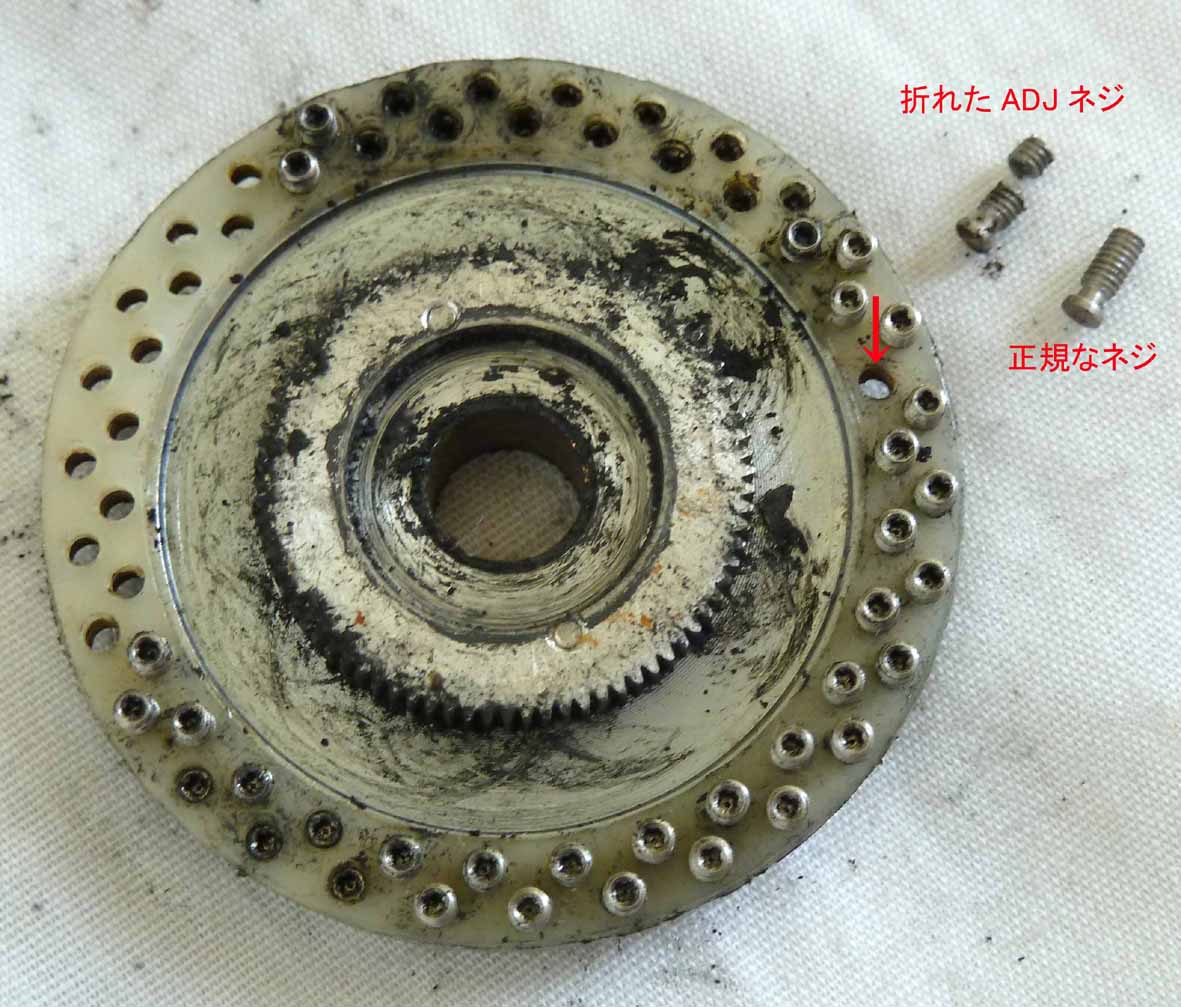

(3)補正スクリューとスチールベルト1

補正スクリューの外円周側ネジを締め込むと、スチールベルトの外側車線を押し上げ、内円周側

1番ネジを締め込む。2番ネジを緩める。3番ネジを締め込む。この状態では、2番ネジはスチール

ベルトを支えない状態で浮いています。

この様な状態がないように、全てのネジが確実にスチールベルトを支える調整を行なう必要があり

ます。そのために、調整ネジの前後のネジが確実にスチールベルトを支えていることを確認するため

に、前後のネジを僅かに廻して、周波数が変化することを確認して下さい。

黒いリングのスチールベルトをフラット ネジ1本が25KC相当で、滑らかな傾斜状態

ヘッドがスライドして回転する が正常だが、段差が付いているのを注視。

(4)補正スクリューとスチールベルト2

補正スクリューのネジを締め込んで行くと、頭がベークライトの基台に埋まって回転しなくなります。

しかし、細いドライバーでさらに締め込んだり、キャップスクリューを力任せに締め込んだりすると、

さらに奥まで入り込んでしまいます。

この状態になると、スチールベルトが引っ掛かってしまって、PTOシャフトが回らなくなります。

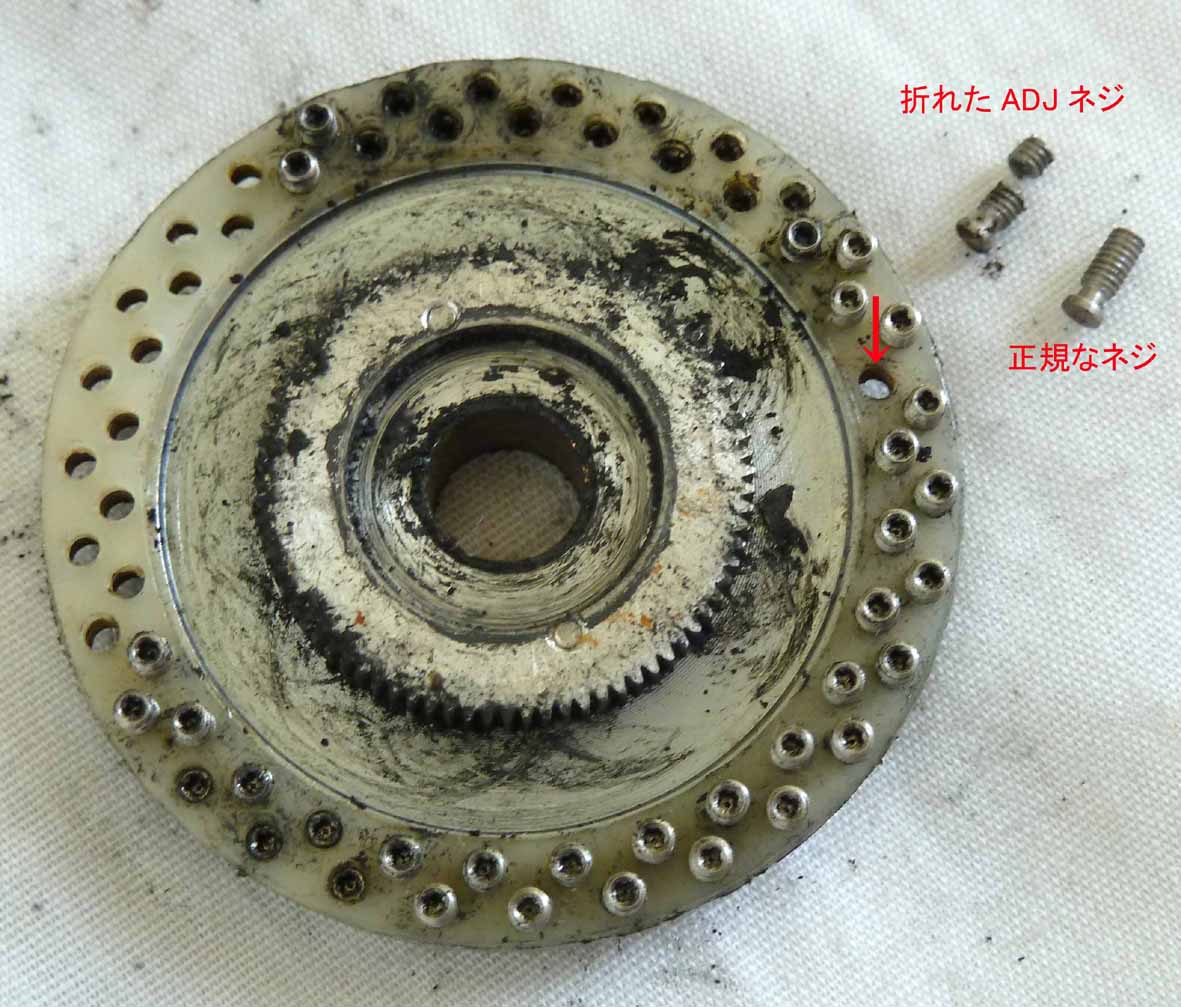

左下部分はかなり締めすぎ 締めすぎ部分が右下にあり大きく飛び出している

右上は折れたネジと、正常なネジを対比

補正スクリューの締めすぎには、くれぐれもご注意下さい。

R390Aメインテナンス 20へ

R390Aメインテナンス INDEXへ