SP-600-JX

2008.11~12月

INDEX

大項目名クリックで内容に飛べます

1. メインテナンス準備

2. コンデンサー取り替え

(1) RFプラットフォーム内コンデンサー取り替え

(2) ターレットコイルのコンデンサー取り替え

(3) IF部のコンデンサー取り替え

(4) AF部のコンデンサー取り替え

(5) T1・XOsc部のコンデンサー取り替え

(6) IFT内部コンデンサー取り替え

(7) T9内部コンデンサー取り替え

(8) RFプラットフォーム内部の抵抗チェック

3. ダイヤルメインテナンス

(1) ダイヤル機構メインテナンス準備

(2) ギヤ同期確認

(3) ギヤ解体とメインテナンス

(4) チューニングギヤ組み立て

(5) バンドスイッチギヤ組み立て

(6) チューニングダイヤルのスリップ調整

(7) スリップしないための取り付け要領

4. 動作試験

(1) 絶縁試験

(2) 電源投入

(3) トラブルシューティング

5. 455KC IF部調整

6. 3955KC IF部調整

7. トラッキング調整

(1) 局部発振周波数調整1

(2) 局部発振周波数調整2

(3) 高周波同調回路調整1

(4) 高周波同調回路調整2

8. 総合調整

9. 不良部品ども

1.SP600メインテナンス準備

約15年ほど前に入手したSP600-JX、MFPが全体にかけてあり、外見は非常に良好。

電源を入れて一旦音が出た。その後無音状態となり、調査の結果コンデンサーC70不良と判明。 RFプラットフォームを外さないと修理できないため、取り外したままで15年が経過してしまった。

ようやく重い腰を上げて修理に着手、不良コンデンサーのみ取り替えのつもりが、今後のことも考え全数取り替えを行うこととした。

あらかじめ取り替え用としてセラミックコンデンサー0.01μFx41個、0.022μFx16個を予備も含めて準備した。

2.コンデンサー取り替え

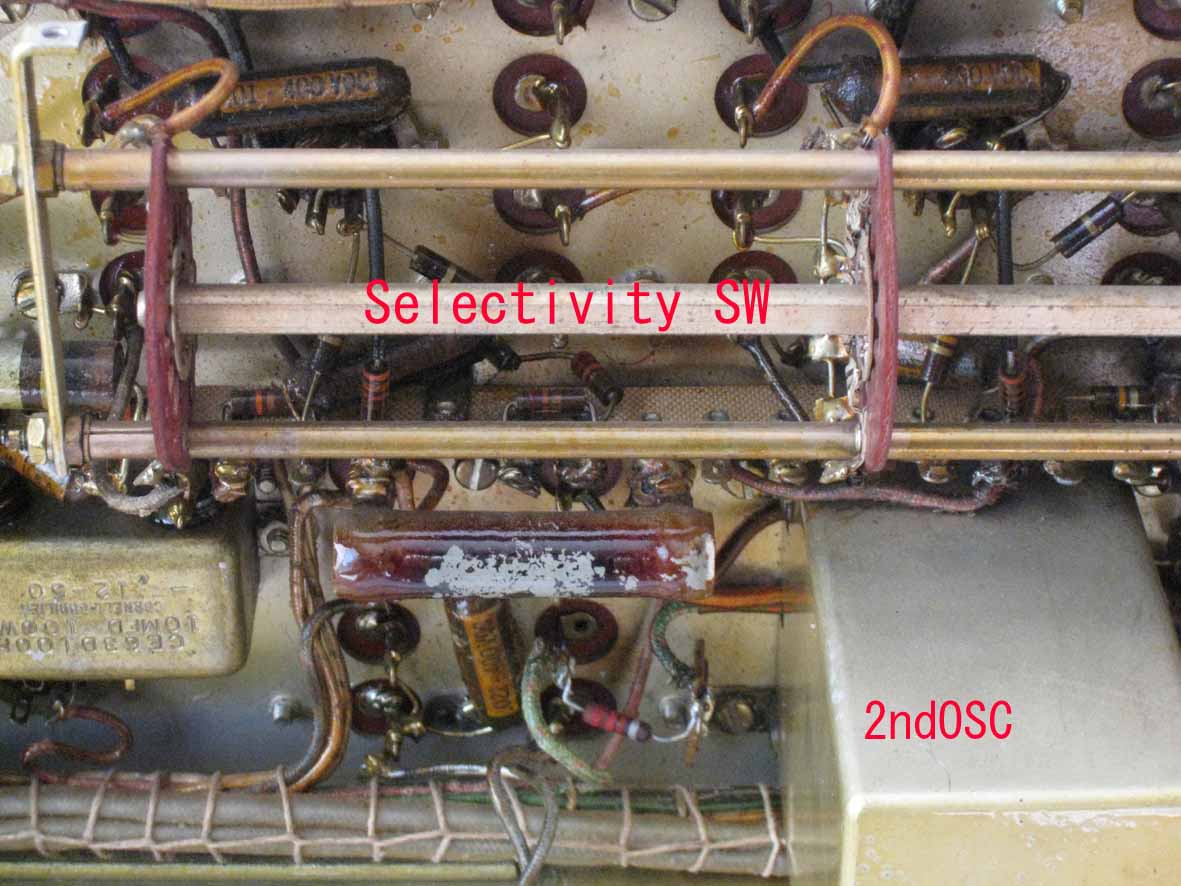

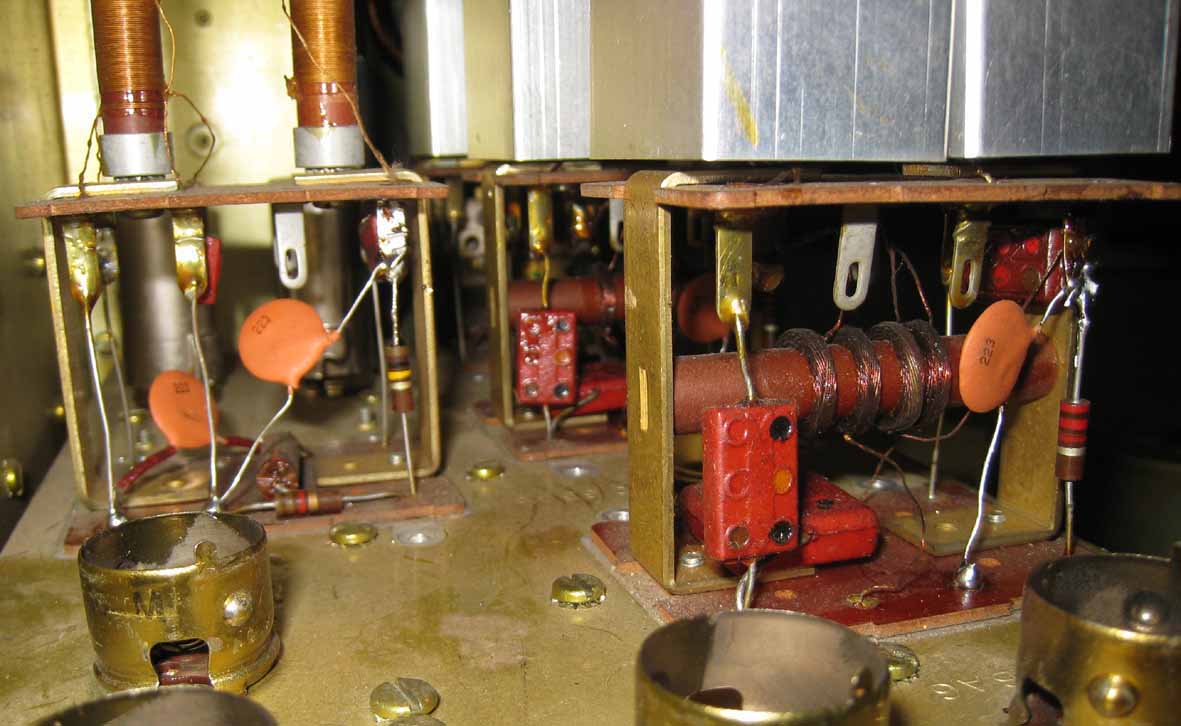

(1) RFプラットフォーム内コンデンサー取り替え(2008.11.07~09)

RFプラットフォームとT1を接続する配線は、取り付けるときのことを考え配線ケーブルの色が確認できるようにデジカメ撮影をしておくこと。

取り替え対象コンデンサーはプラットフォーム内20個、ターレットコイル内6個

・ コンデンサー取り替えに際して、アース側配線をまとめて切り離しアース端子をクリーニングした後にコンデンサー取り付けを行う。

・ コンデンサーホット側リードは短く、コールド側リードは長くても良い。

・ 取り付けるコンデンサーのホットエンド側にはエンパイヤチューブを履せる。

・ アースポイントは変えないで配線する。

・ 調整用スロットのドライバールートを確保するように配線する。

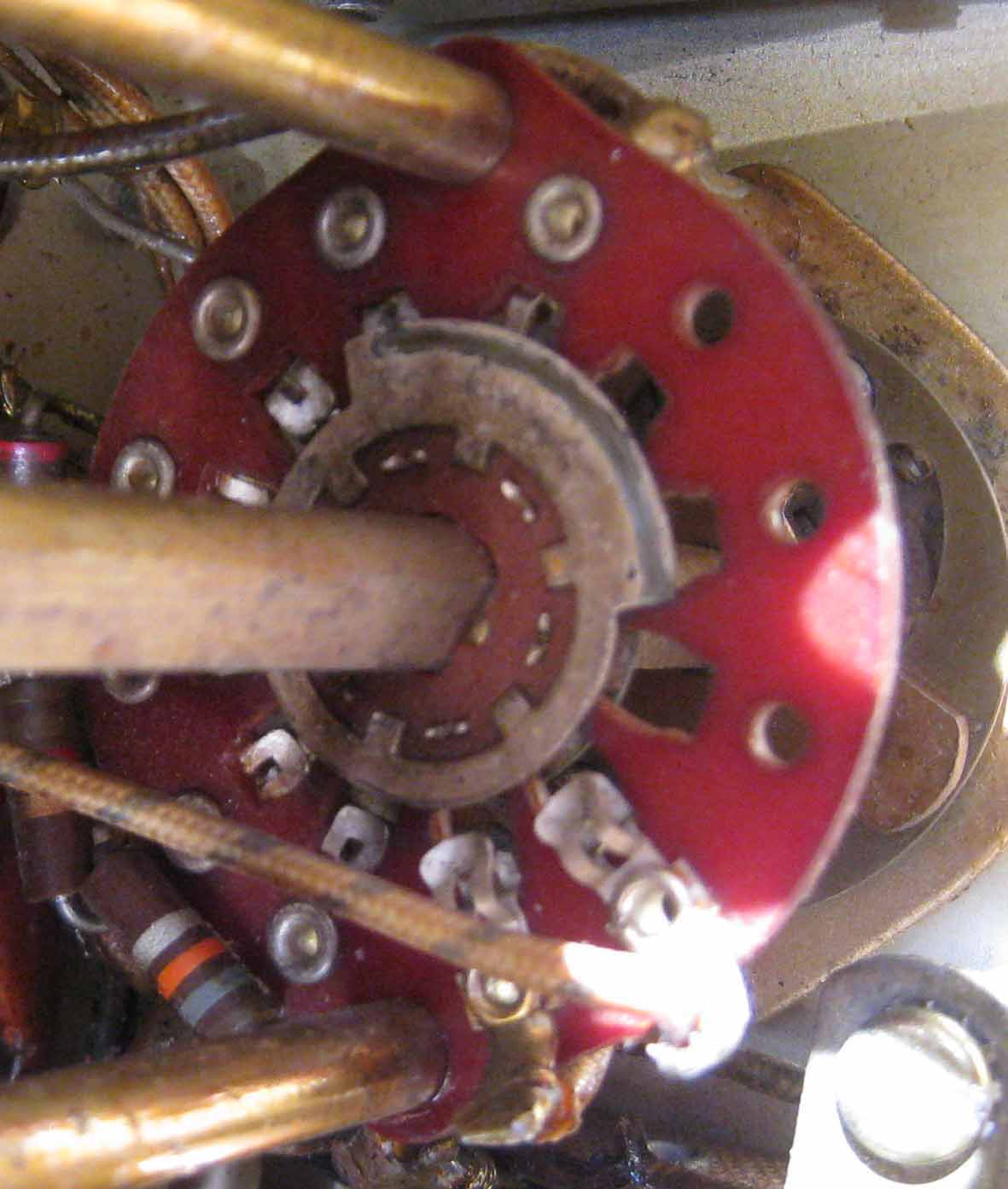

・ ターレットプラットフォーム側の接点部のタイトは、外側、内側ともにクリーニングする。特に内側は埃が付着している。

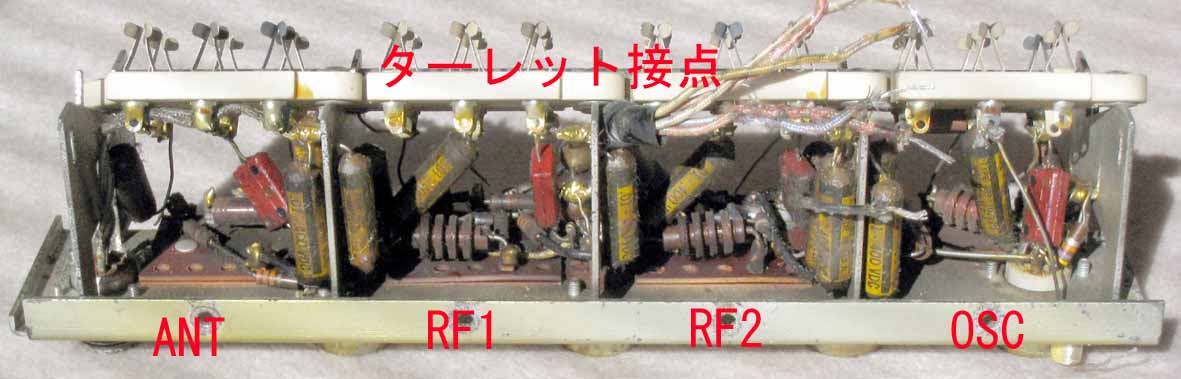

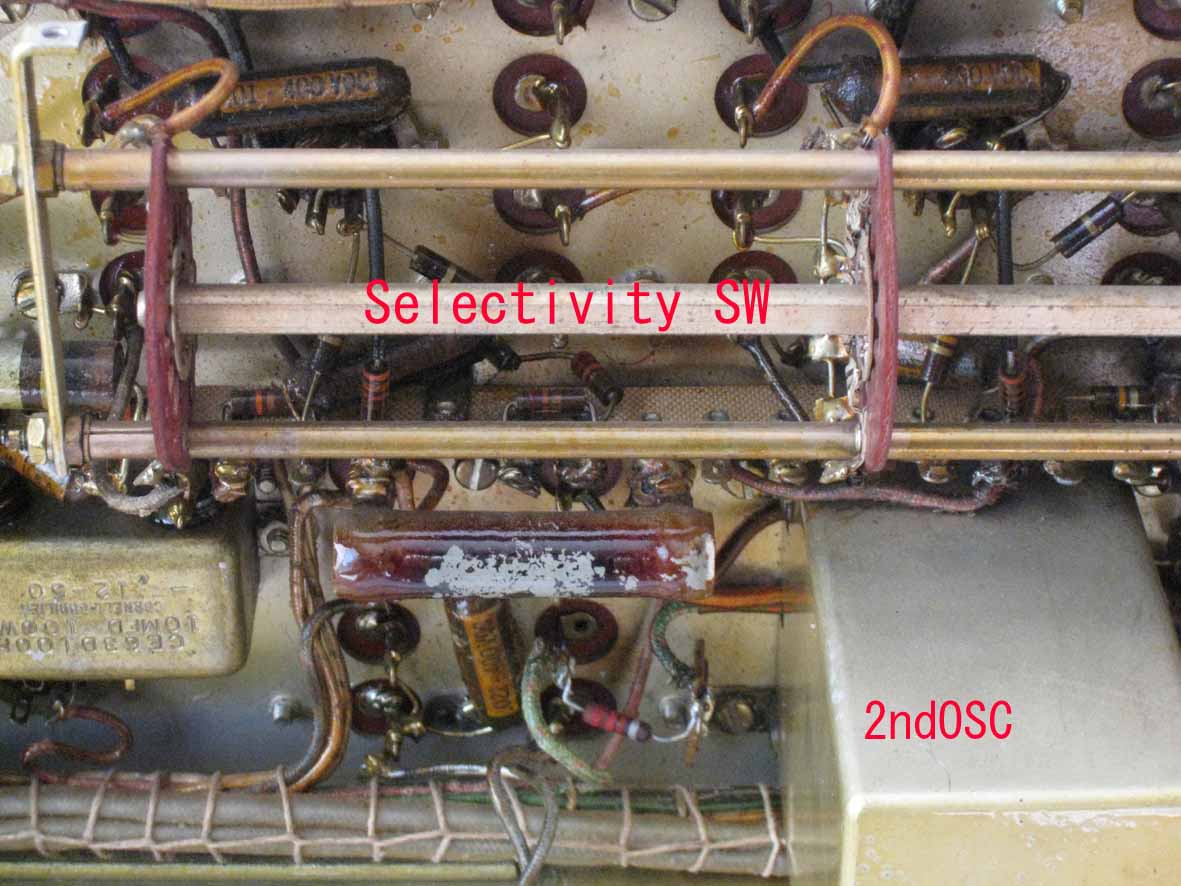

写真1:コンデンサー取り替え前のRFプラットフォーム。ペーパーコンの行列

写真2:コンデンサー取り替え後のRFプラットフォーム。セラミックに交換

(2)ターレットコイルのコンデンサー取り替え(2008.11.11)

現象① - 1386コイルの2ndRF-MIX間コイルのR106(510Ω),R104(510Ω)が焼損で割れて断線

このR106,R104は本来27KΩであるが、510Ωが付いていた。理由は不明

現象① - 2ターレットコイルの接点の間の汚れは、C44(0.01μF)の短絡により、ターレットコイルの

接点に直流電流が流れ、接触時の放電により発生したカーボンが付着したものらしい。

このままではQが下がってしまうため、タイト表面をシンナーでクリーニングする。

原因① 回路的には2ndRFのプレートから、C44(0.01μF)を経由

51Ω+386一次コイル+27KΩ+0.01μFでアースとなる。この27KΩが510Ωになっていた。

この抵抗値の相違は、民生仕様のSP600は27KΩ、米空軍仕様は510Ωと設計値が相違しているものと

後日判明した。しかし、パーツ番号の31386、31389は同一であった。

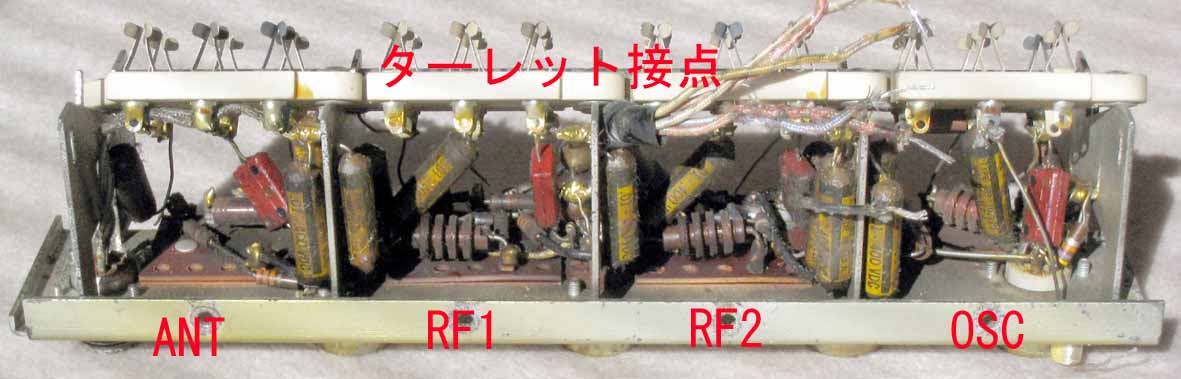

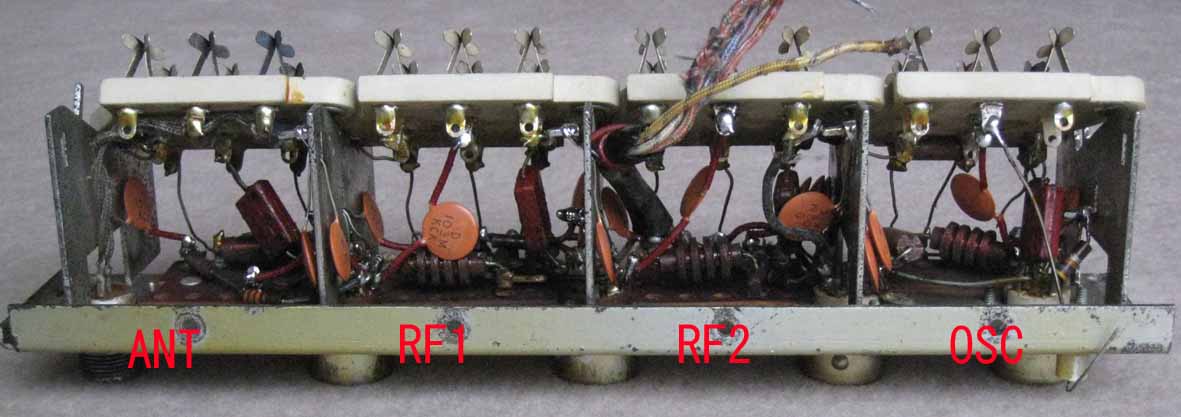

写真3:ターレットコイル。突き出ている角状の端子はRFプラットホームの受け口との接点。

上段は1.35MC-3.45MC帯ANT(31390)-RF1(31389)-RF2(31389)コンデンサー取り替え前。

下段は0.54MC-1.35MC帯ANT(31387)-RF1(31386)-RF2(31386)コンデンサー取り替え後。

写真4:ターレットRF2コイル。左側0.54MC帯(31386)/右側1.35MC帯(31389) 写真5:焼損したR106/R104

右側の抵抗(R106)が焼損して中央で割れているのが見える。

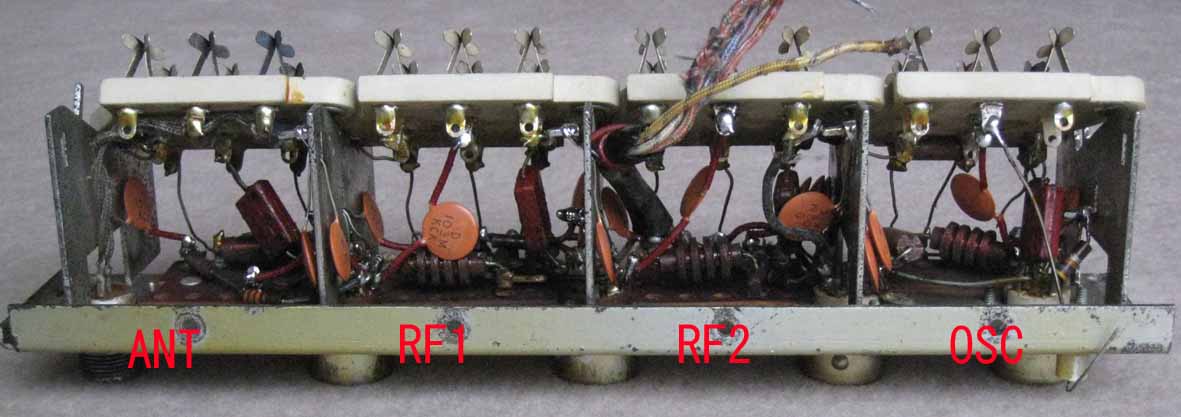

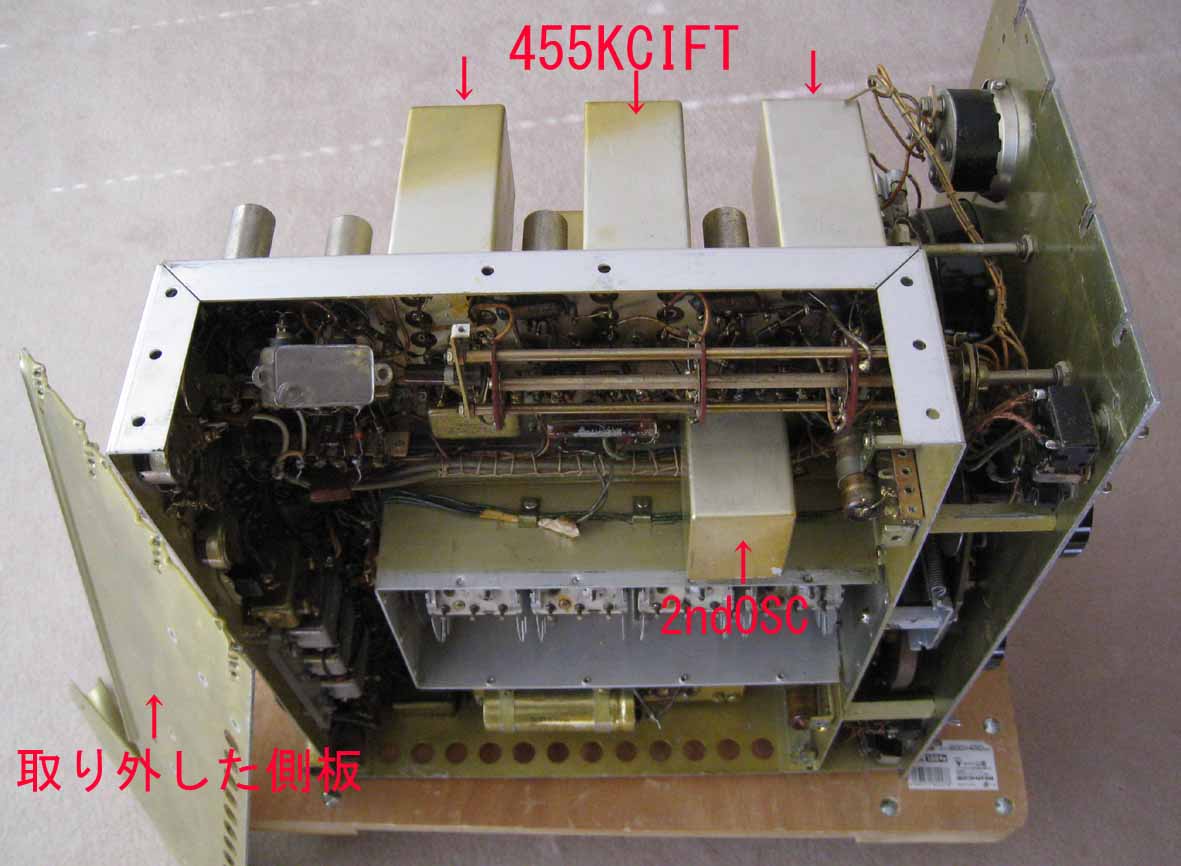

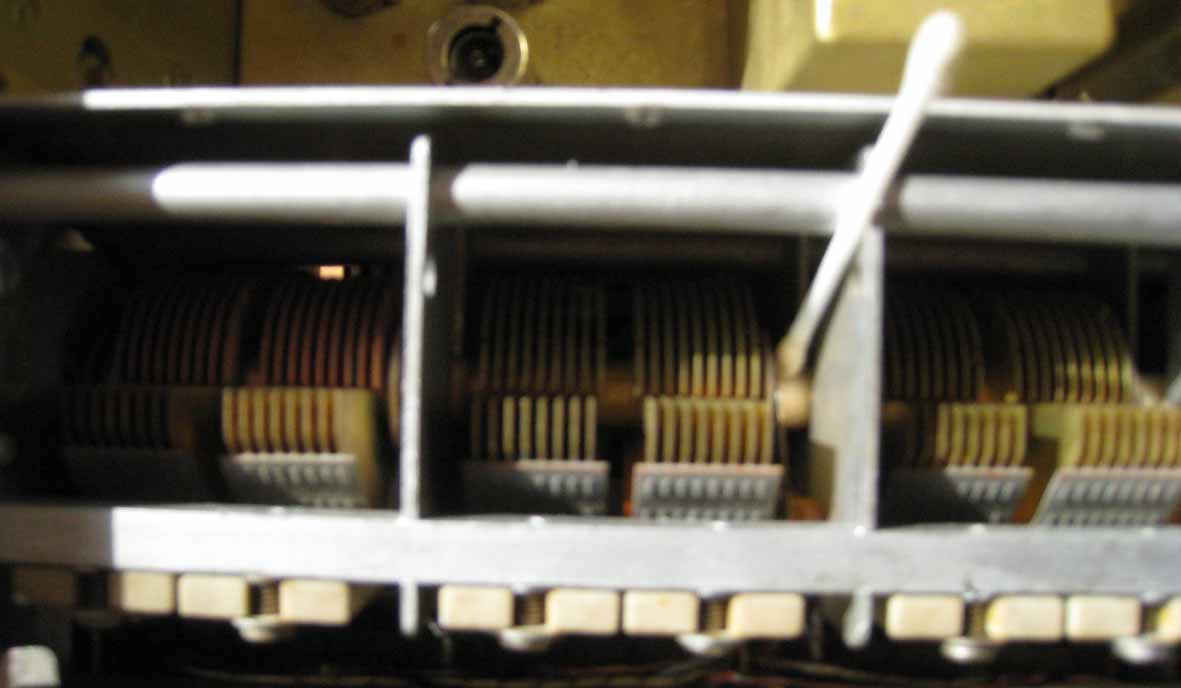

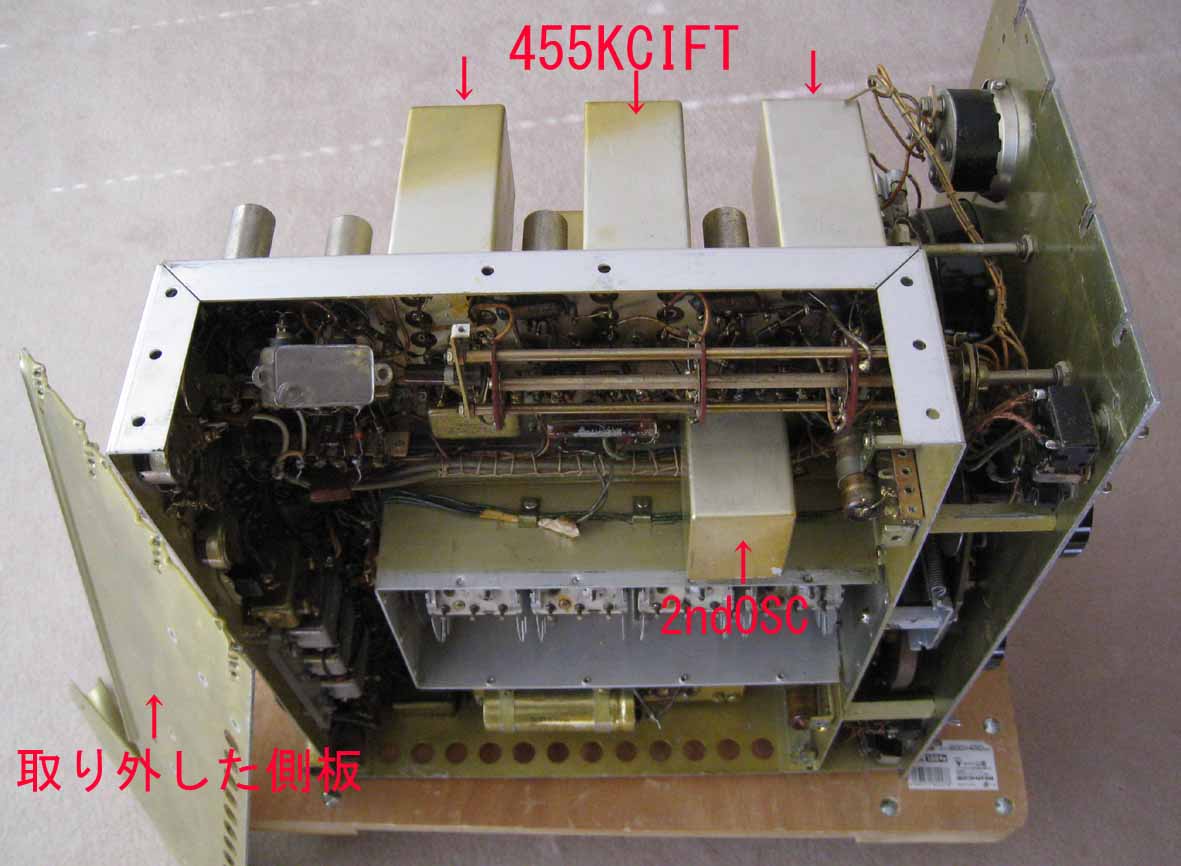

(3)IF部のコンデンサー取り替え(2008.11.14)

対象コンデンサー16個。

IF部のコンデンサー取り替えはサイドパネルを取り外して実施しなければ不可能。

端子の半田除去は、同軸ケーブルの被覆を使った半田吸除テープが有効。

残っていたテープを使用していたが、長い間補充していないので予備がなくなってしまった。

写真6:本体左側板を外したところ。

IF部シャーシー内部及びIFT内のコンデンサー取り替えは、側板を外さなければ取り替え不可能。

写真7:455KCIFシャーシー内部。

ペーパーコンデンサーがシャーシーに張り付いて配線されている。

写真8:455KCIFシャーシー内部。

セラミックコンデンサーに交換した状態。

(4)AF部のコンデンサー取り替え(2008.11.15)

V16の6番PINに接続されているR80(2.2KΩ)が焼損断線。C146(0.01μF)短絡が原因。

V16の6番PIN端子が外れないため狭い場所で苦戦。

ようやく外れて抵抗を取り付けようとしたとき、ソケットのピンが折れる。予備のMT管ソケッ

トから1本抜き取ってV16ソケットの6番PINと差し替えて修理。

その後抵抗とコンデンサーを取り付けて回復。

さらに、V13の6番PINに接続されているR82(10KΩ)が焼損断線。

C148(0.01μF)が短絡が原因。

写真9:IF/AF部で取り替えたペーパーコンデンサーと焼損した抵抗(R82)

(5)T1・Xosc部のコンデンサー取り替え(2008.11.16)

サイドパネル外し→チョークコイル外し→XtalOSCユニット外し→1stMix出力コイルユニット

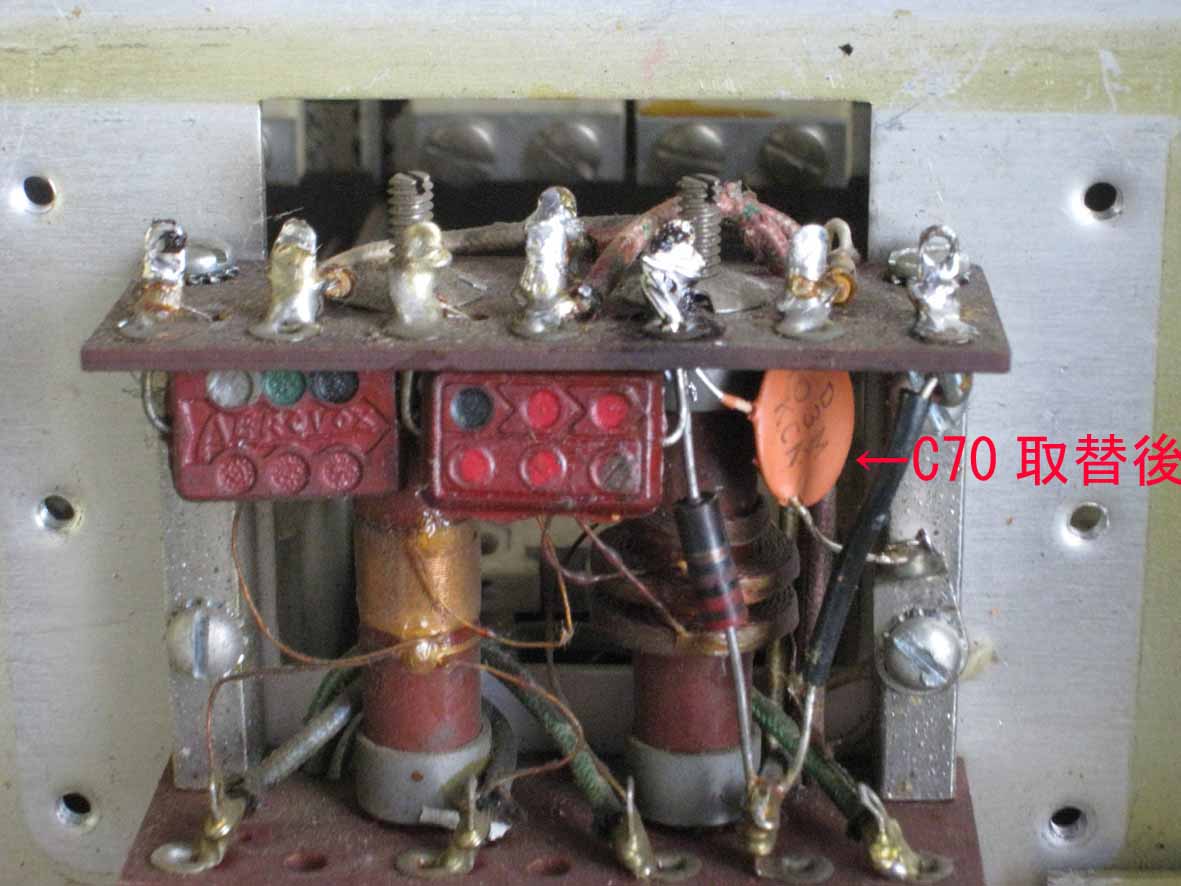

(T1)カバー外し→C70(0.01μF)取り替えご不良を確認。

この途中のチョークコイル外しの段階で、漏れていたピッチをはがしてみると吹き出し口が

見あたらない。結果としてチョークは不良ではなく、放出される前の使用していた状況で、

ラックに搭載されていたときに上から垂れてきたと思われるピッチがチョークの上に盛り上

がり、ピッチが吹き出していたように見えただけであった。

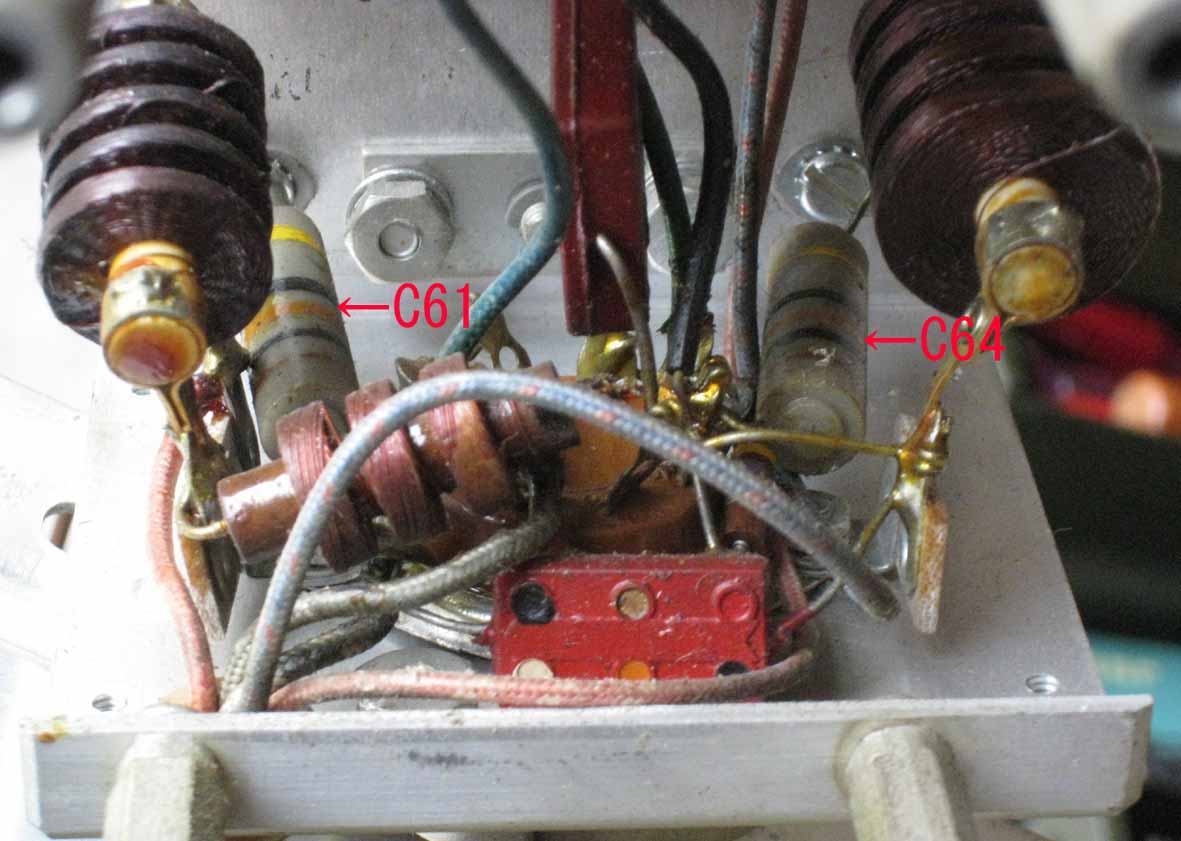

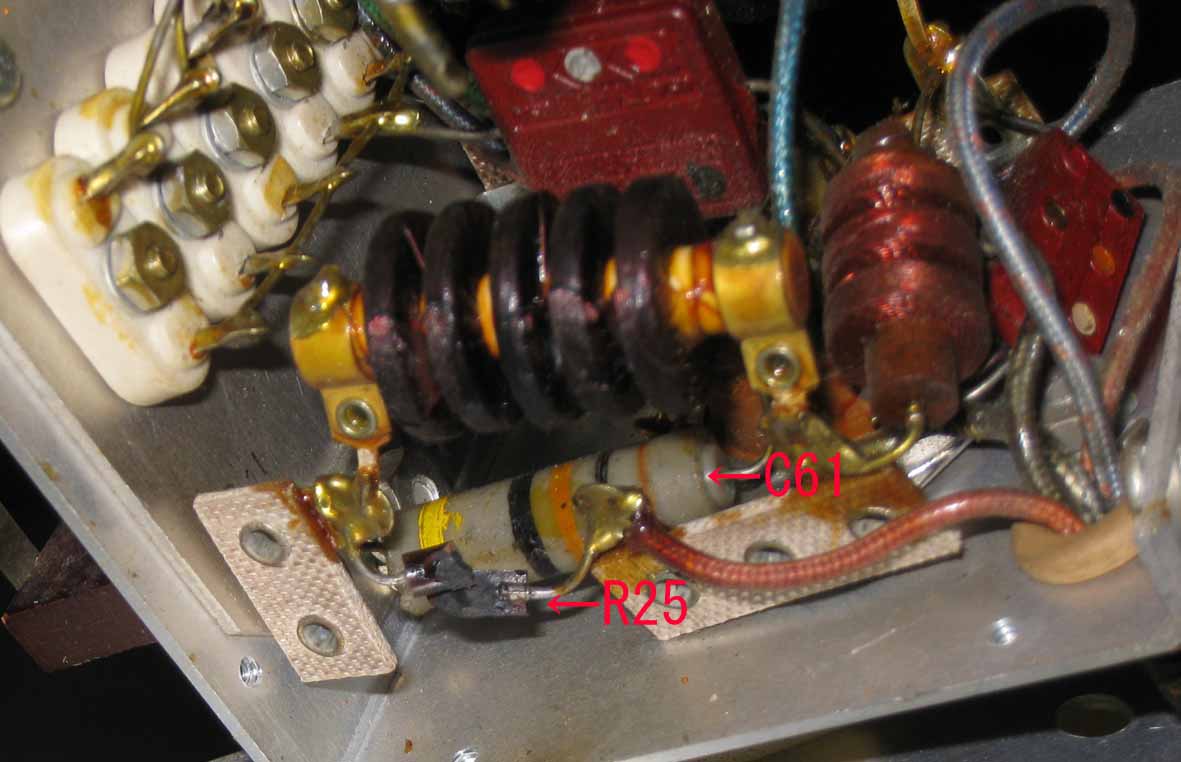

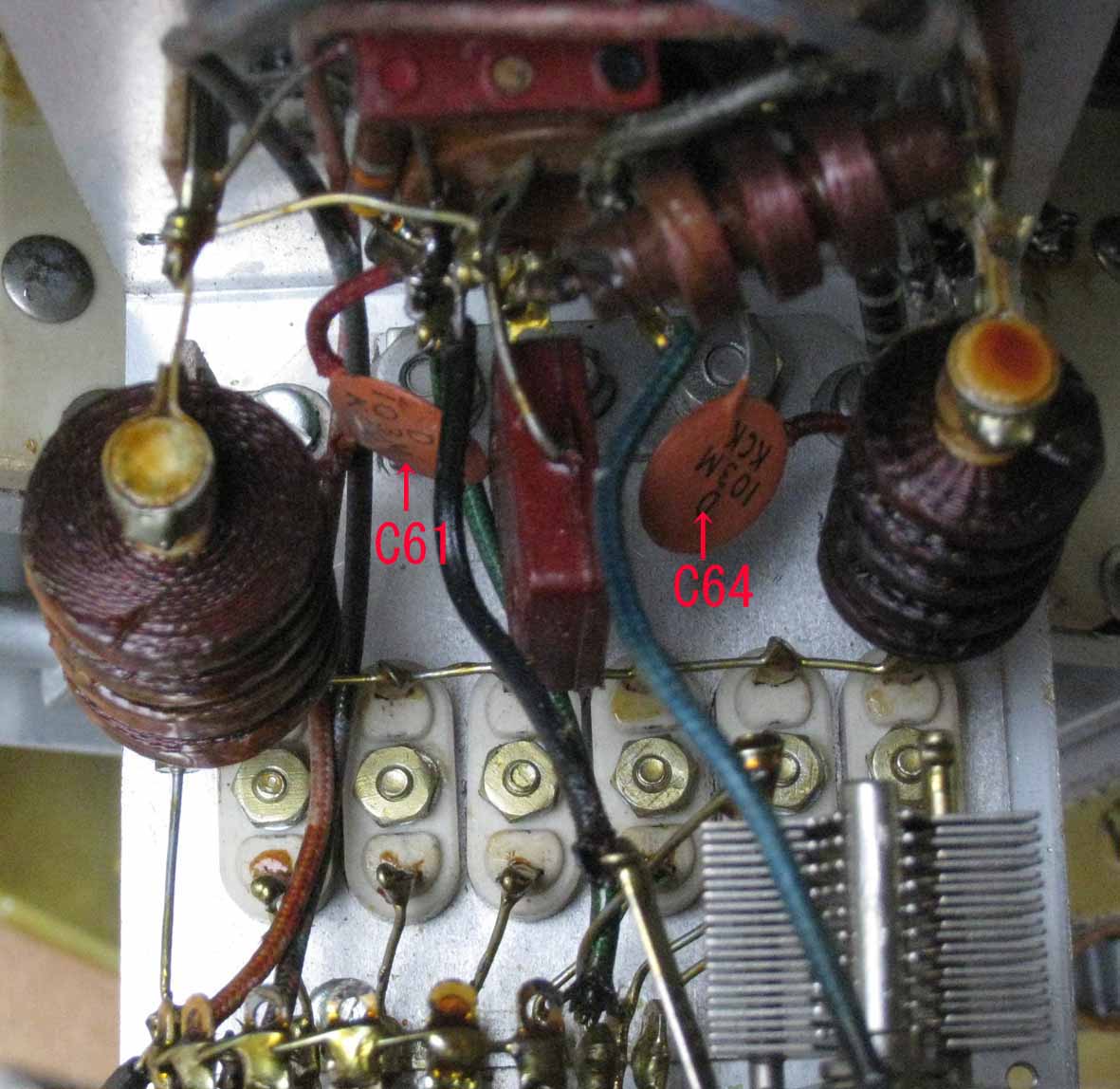

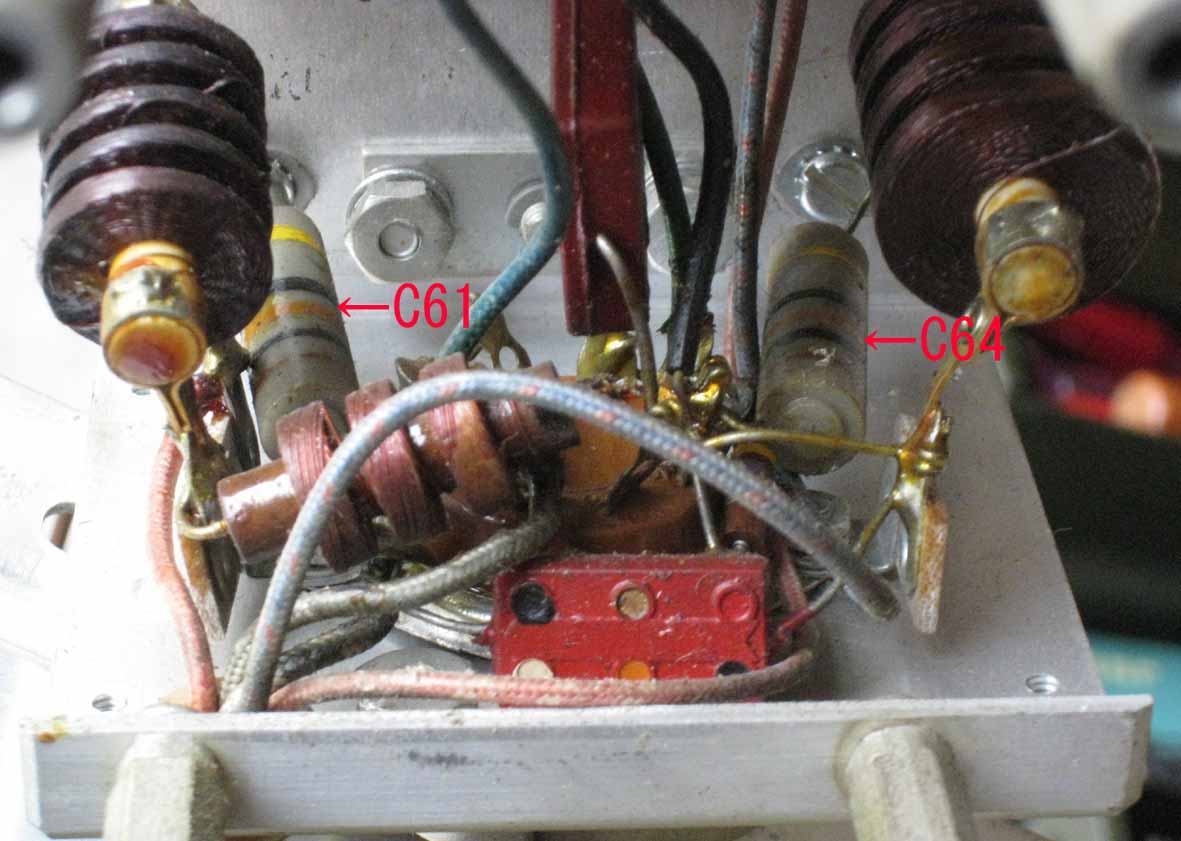

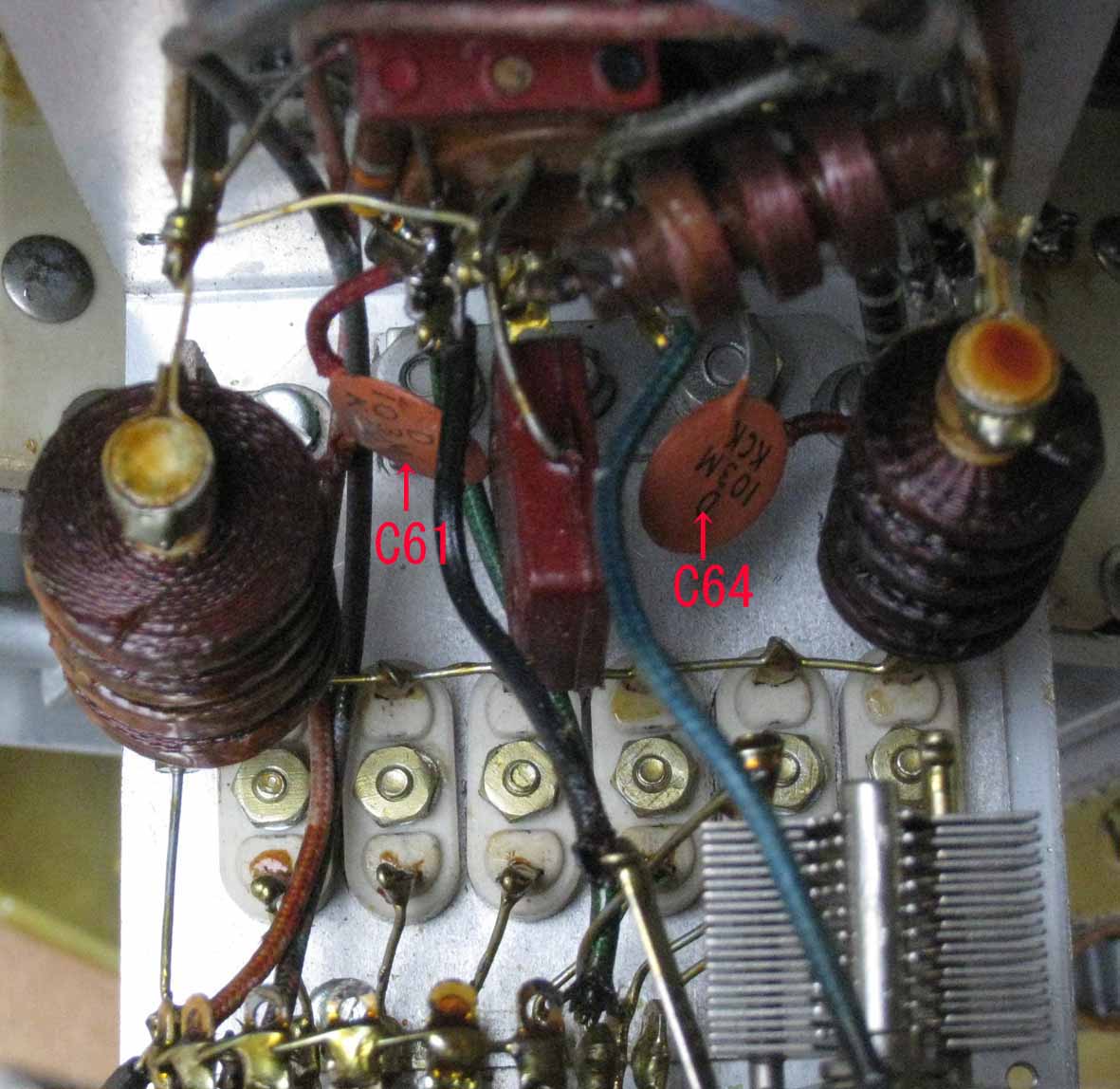

XtalOSCユニットを外した段階で内部を確認。あらかじめ回路上でチェックしておいたコン

デンサー2個(C61C64)取り替え終了。

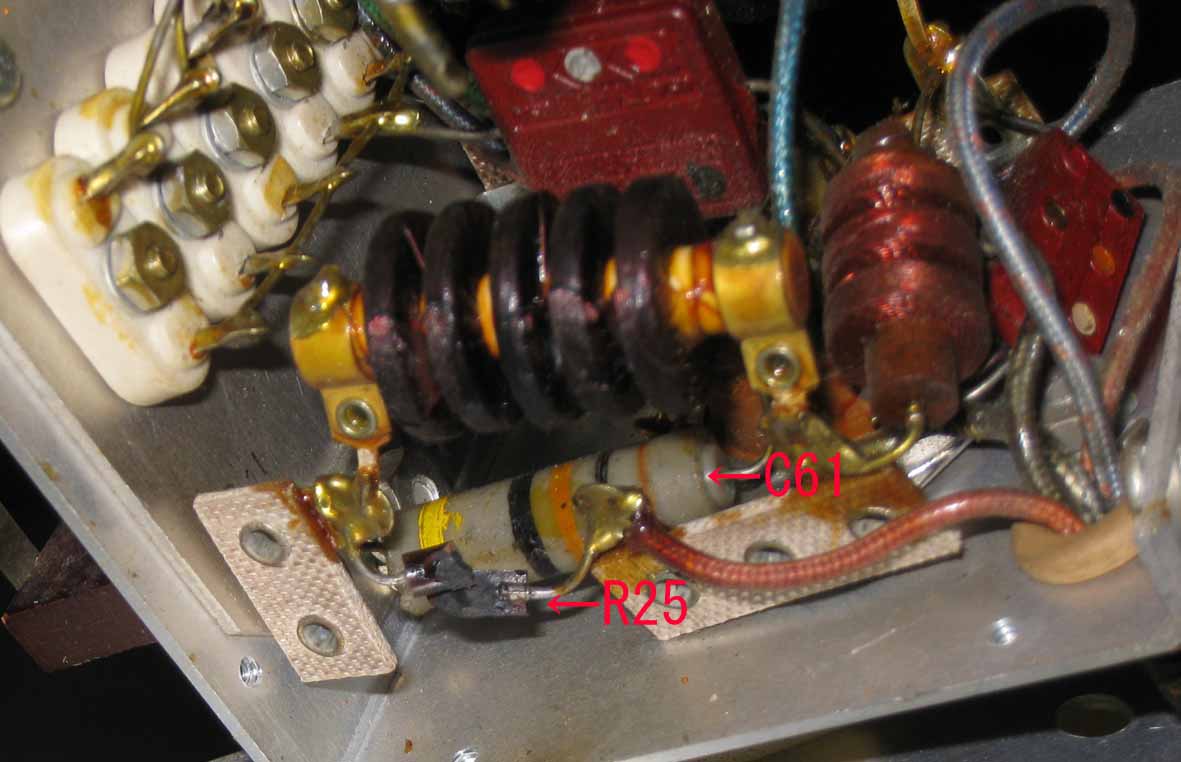

この問い換え途中でC61(0.01μF)の短絡により、R25(180Ω)が焼損断線していることを発

見取り替え。

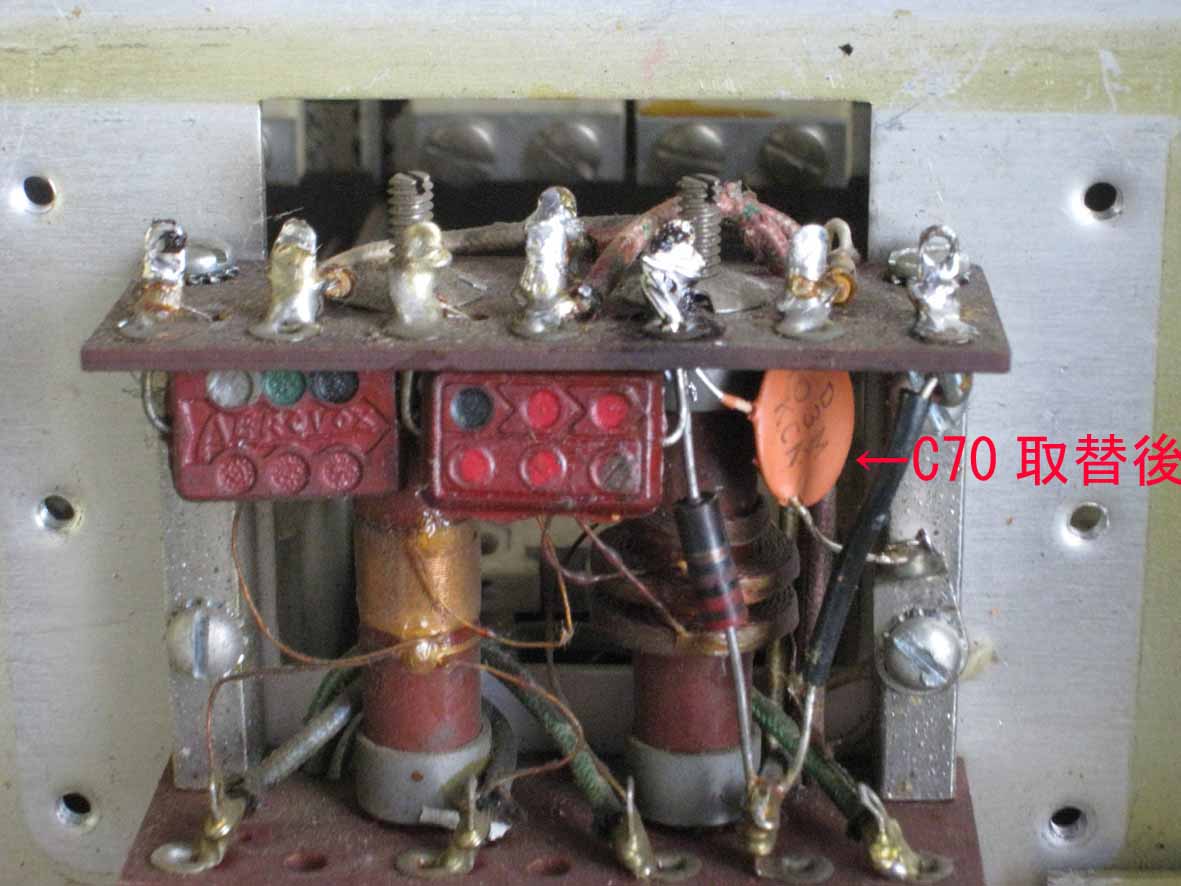

写真10:第1MIX出力コイル(T1)。

上側の端子はRFプラットホームに配線される。右端に短絡したC70(0.01μF)が見える。

写真11:第1MIX出力コイル(T1)。

右端が取り替えたセラミックコンC70(0.01μF)。

写真12:XtalOSC部の内部配線。左側C61は短絡状態。右側C64。

写真13:XtalOSC部の内部配線。C61は短絡によりR25(180Ω)が焼損して割れている。

写真14:XtalOSC部の内部配線。取り替え後のC61/C64。

(6)IFT内部のコンデンサー取り替え(2008.11.20)

IFT内T2(C98)T3(C108)1T4(C118)T5(C123)

BFO(T6C136)はT6のシャーシー内部にあるはずなのだが、不良となって取り外したままか

付いていない。取り付け終了。

3.5MOSC(T9)内部にC103C104C106が存在。C104短絡によりR38100KΩ焼損断線取替え。

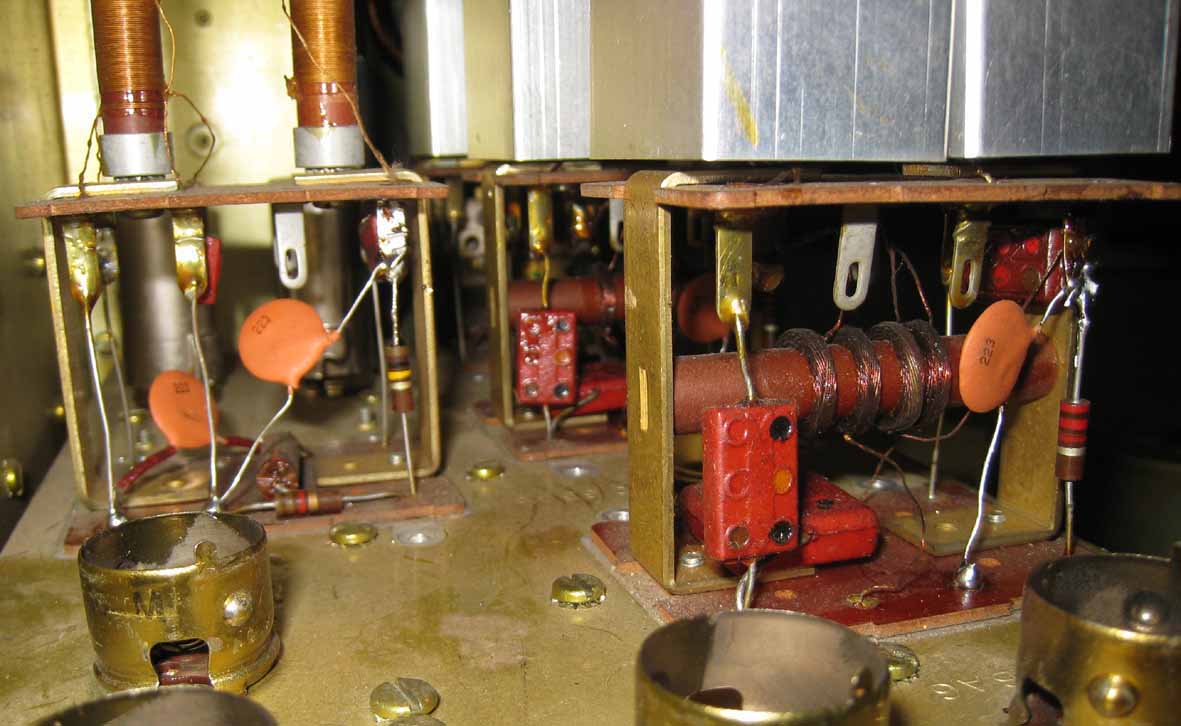

写真15:455KCIFの内部。取り替え前ペーパーコンデンサーが見える。

写真16:455KCIFの内部。取り替え後セラミックコンデンサーが見える。

(7)T9内部のコンデンサー取り替え(2008.11.23)

(8)RFプラット内部の抵抗チェック(2008.11.25)

コンデンサー取り替えが終了したRFプラットフォームを取り付け前の抵抗値チェックをした

ところ、R15(510Ω)R16(1KΩ)が焼損断線。C44の短絡R104焼損と連動しての回路でトラブル。

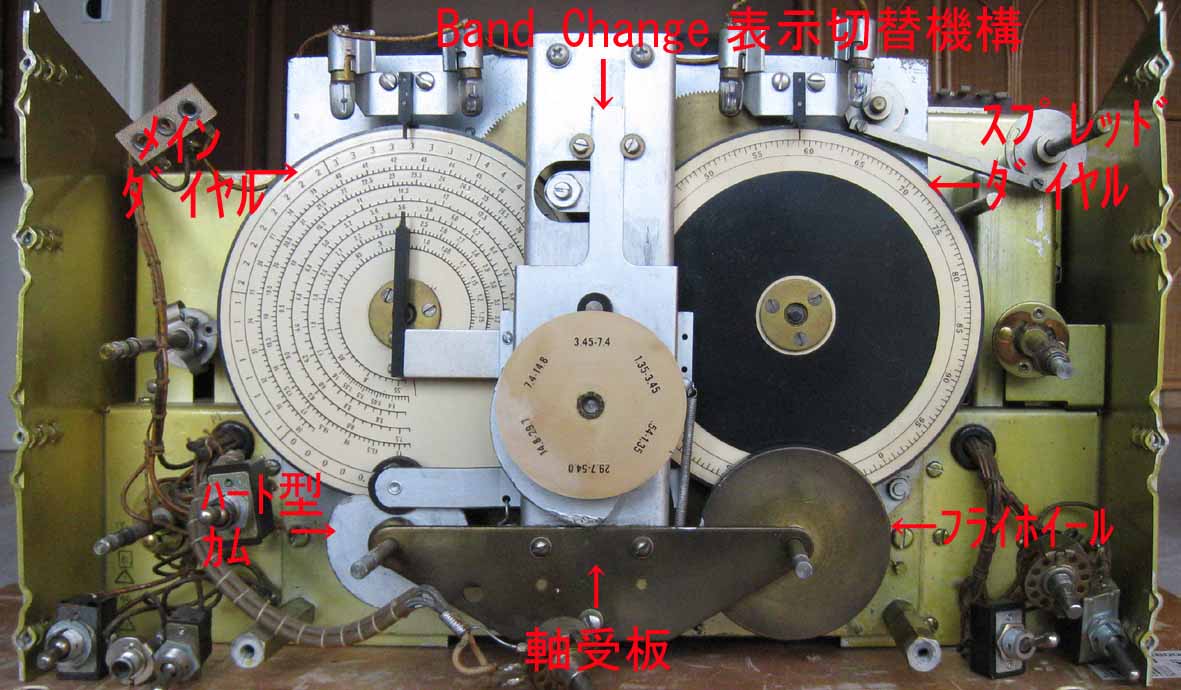

3.ダイヤルメインテナンス(2008.12.1)

・つまみを外す→・メーターを外す→・エスカッションを外す等洗浄。

写真17:ツマミ・メーターを取り外した状態。

写真18:取り外したツマミ・メーター・ダイヤルエスカッション。

(1)ギヤ同期確認

ギヤ取り外し

・パネル外した状態で、メインダイヤル「0」セットマーク・スプレッド「0」ストッパー反時計方

向停止位置とする。

・バンドは0.54MC位置とする。

・この状態でバンド切り替え機構を外す。

・かみ合わさっているギヤ同士にマジックでマークを入れる。

・ギヤを解体してクリーニング。

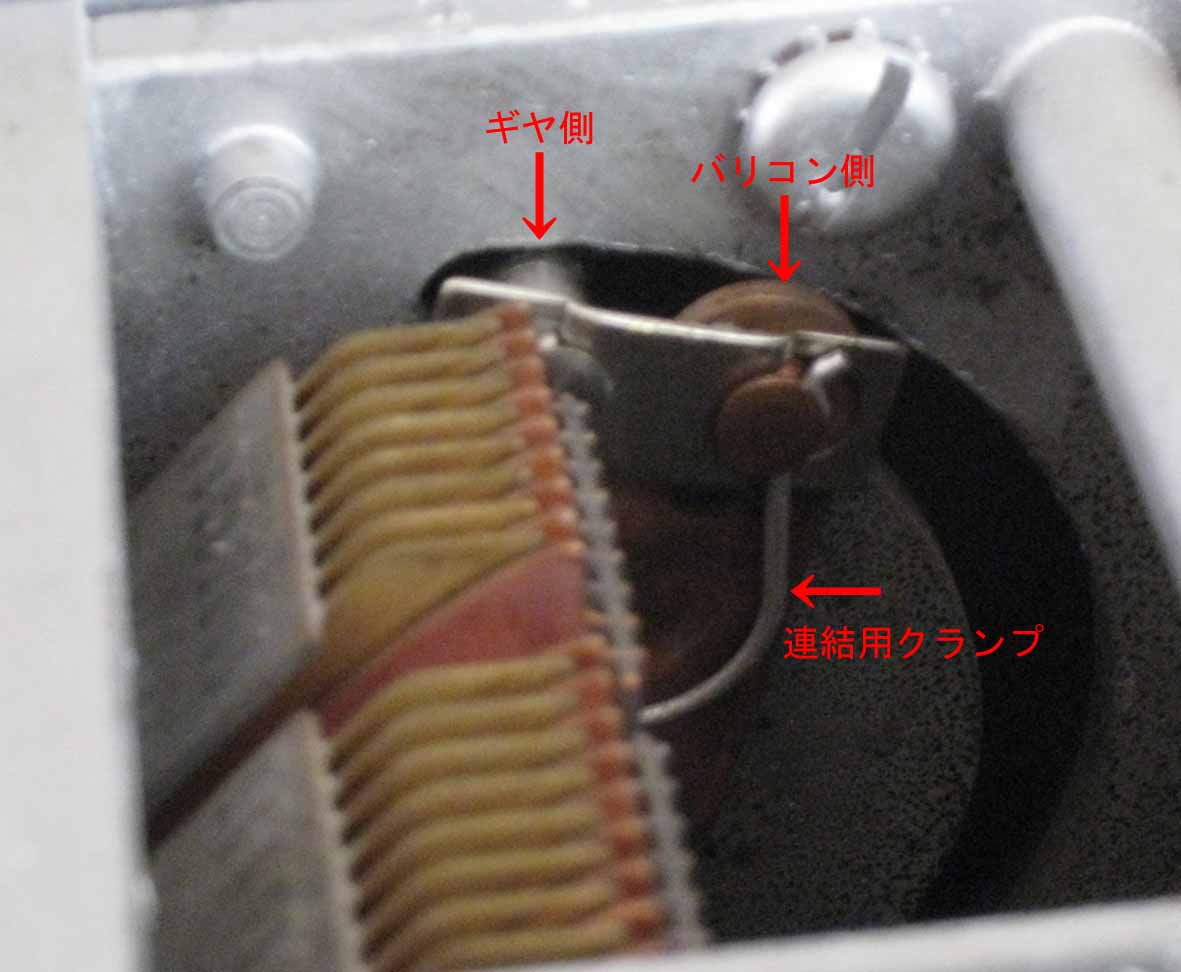

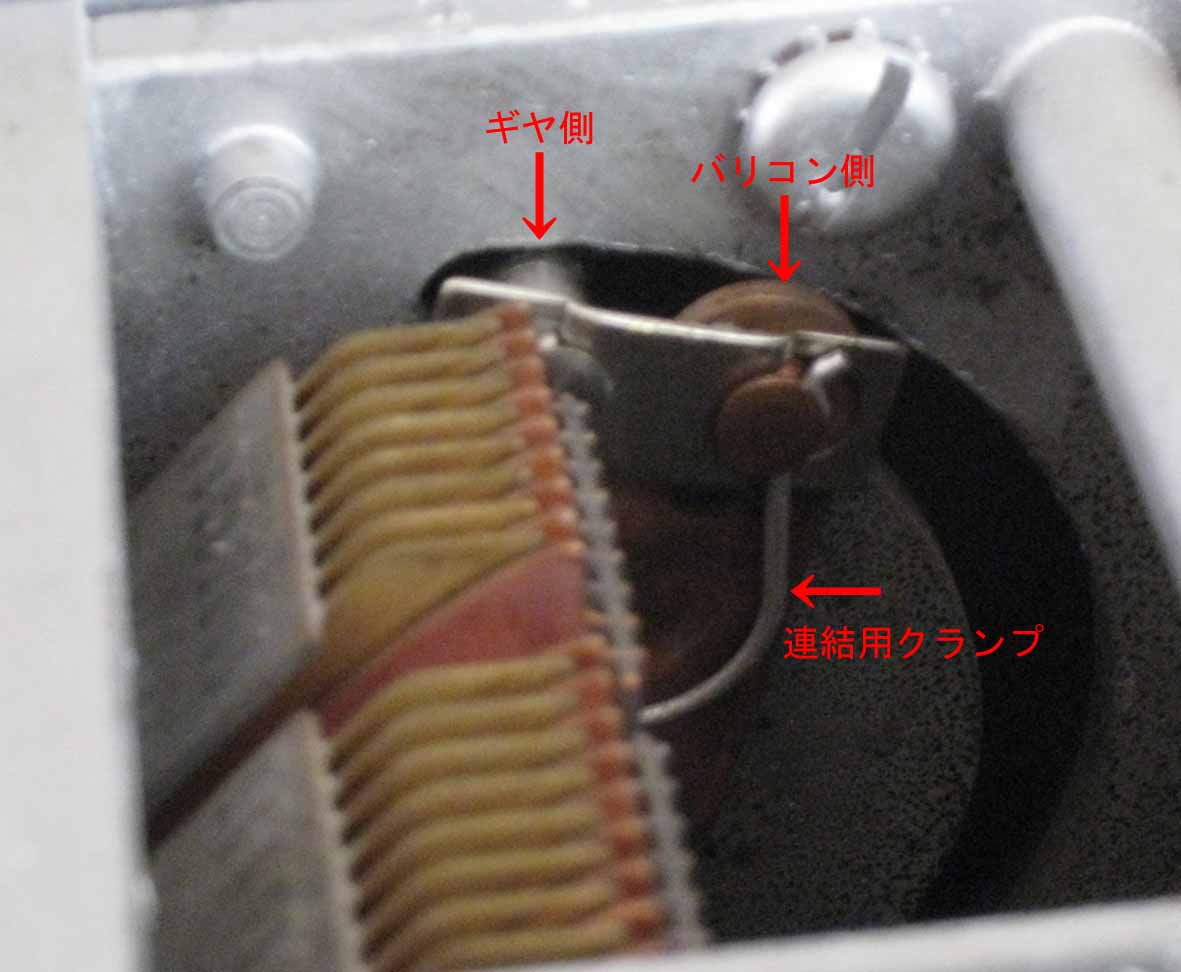

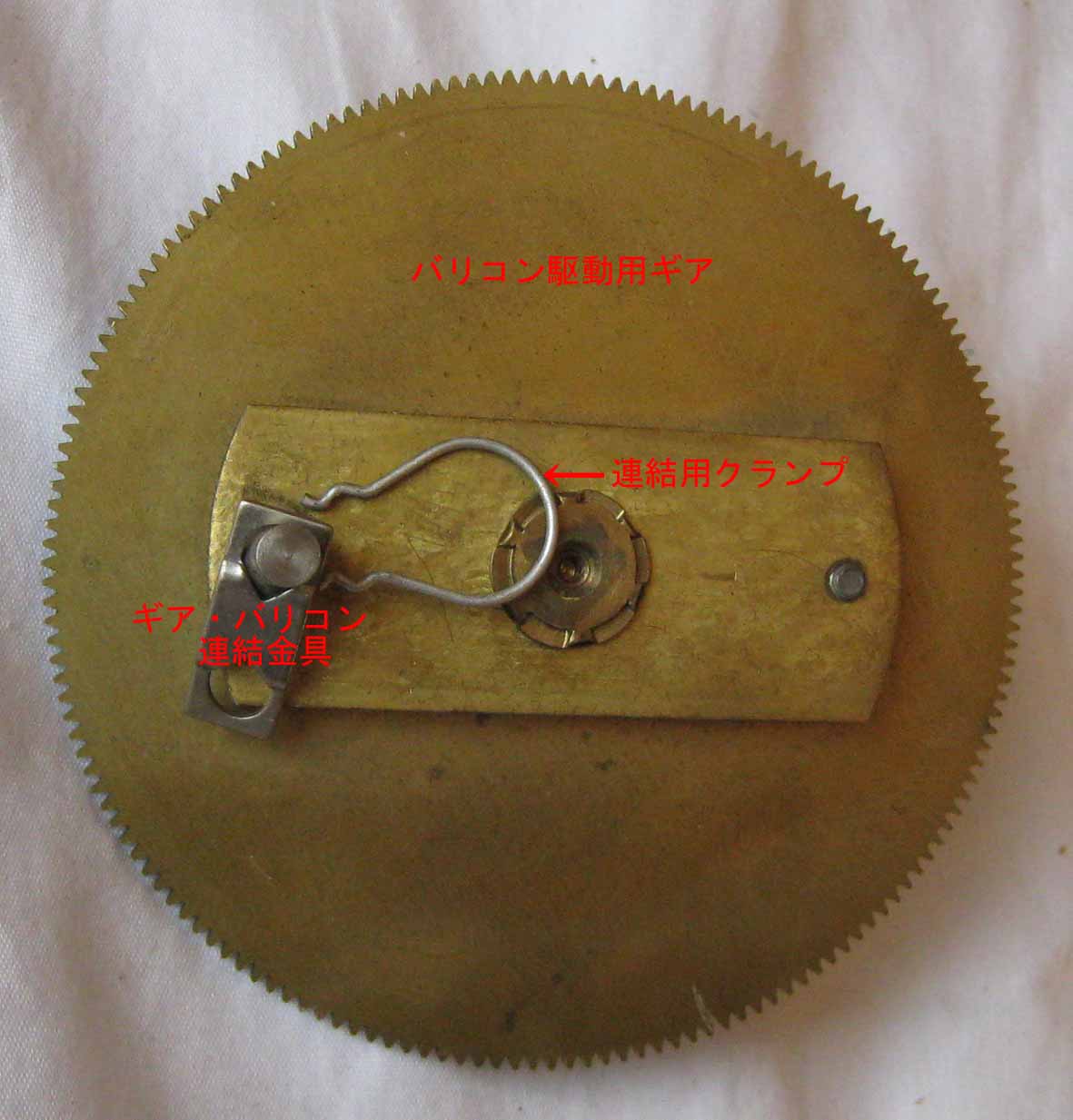

・VCギヤはバリコンとクランプされており、VC内側についているクランプを外すとギヤとの

結合が外れる。

・パネル面のスプリングをクリーニングとグリスアップ

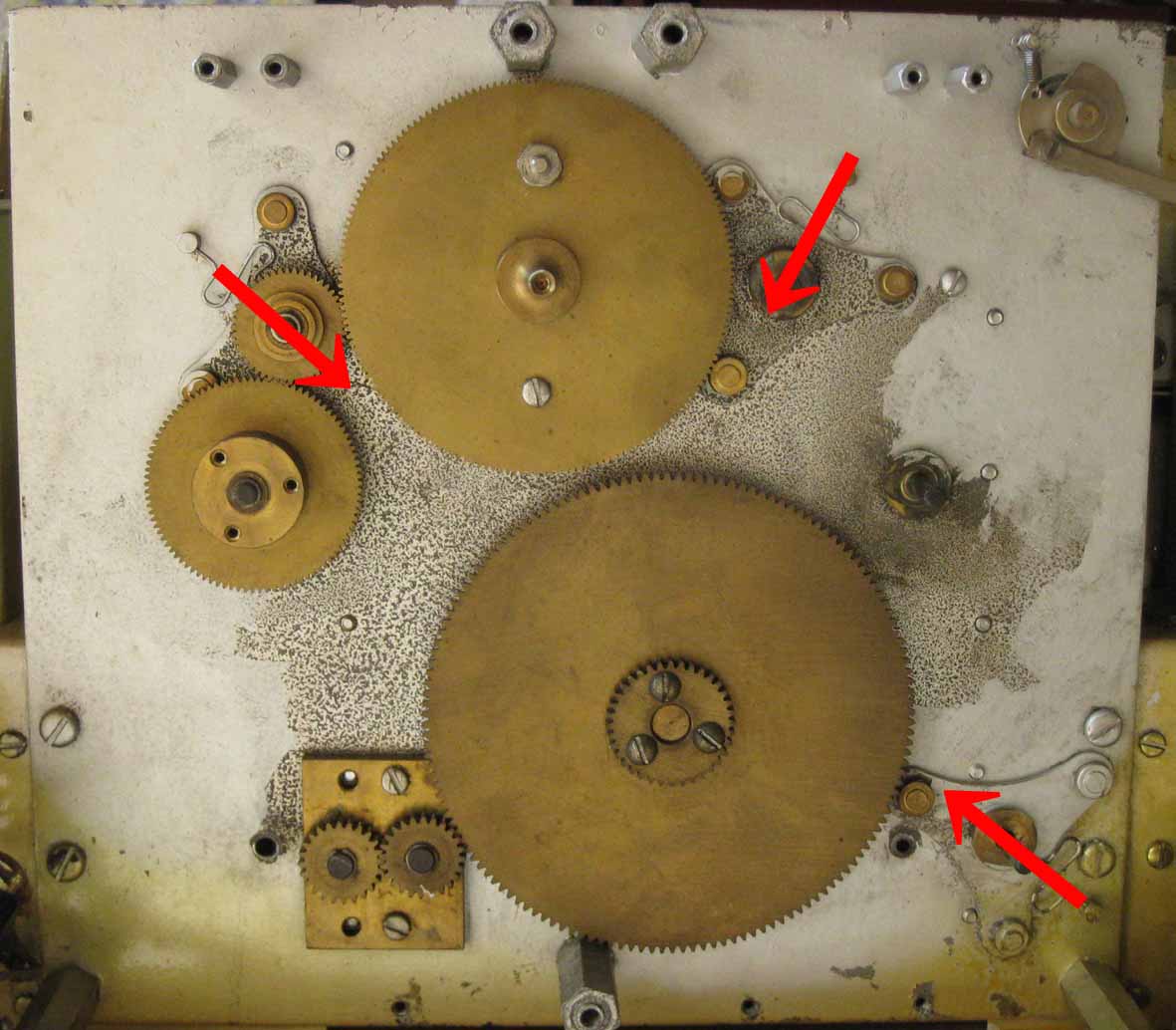

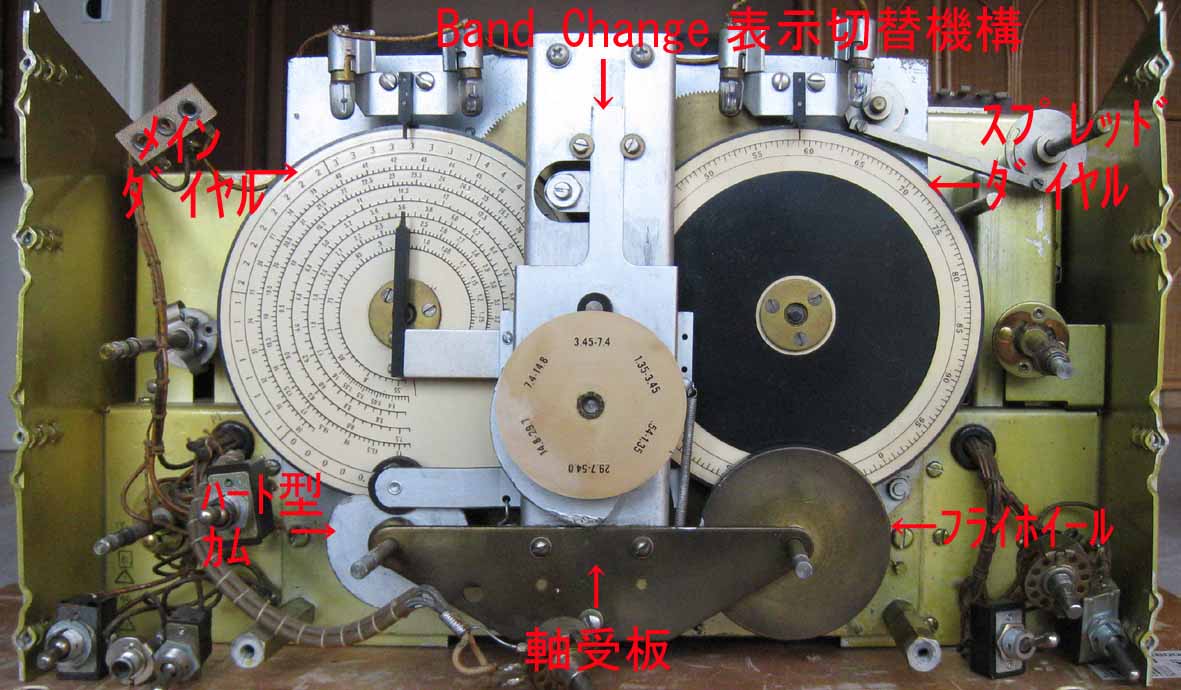

写真19:パネルを取り外した状態。

中央がバンド切り替え表示機構、左下にターレットコイル群のストッパー用ハート形カム。

左側メインダイヤル、右下に大きなフライホイールとそれに連動するスプレッドダイヤル。

中央下のウイング状の軸受け金物(こいつがキーポイント)。

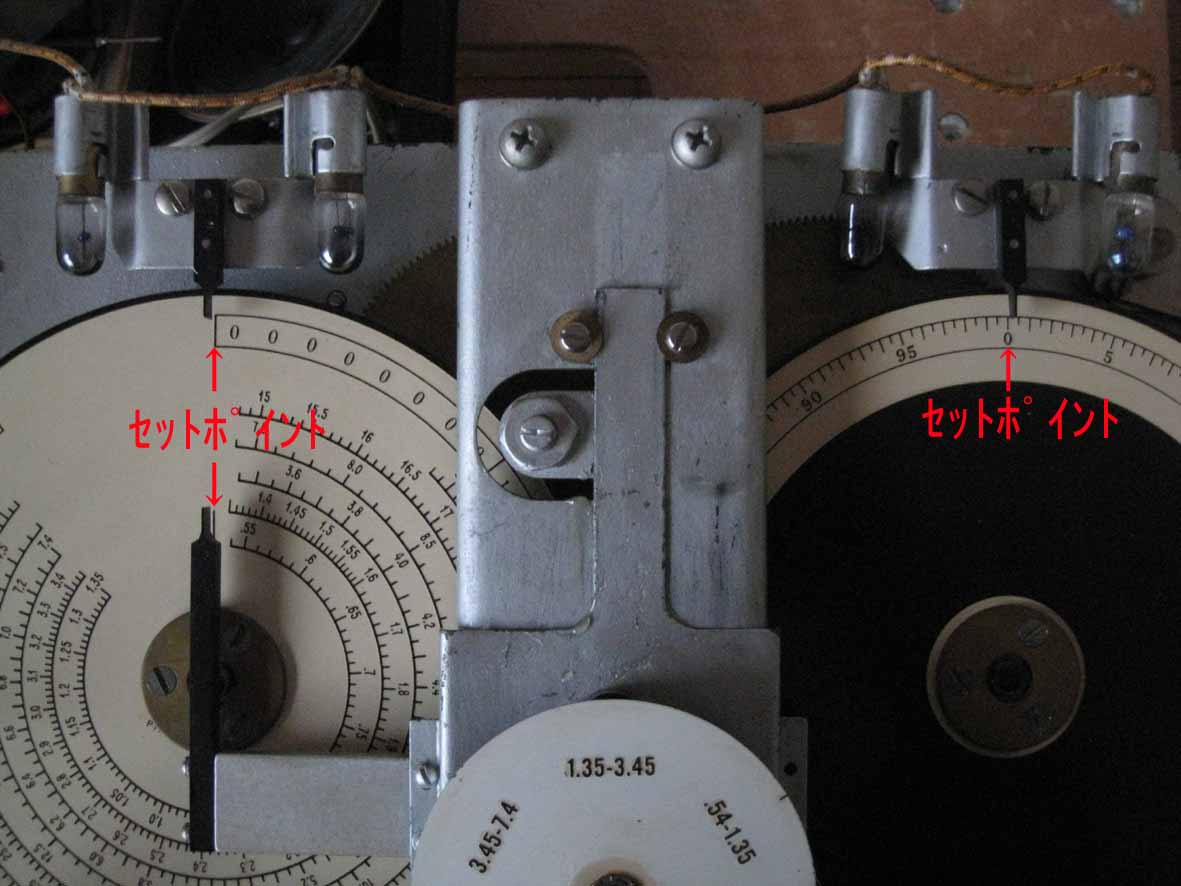

写真20:解体前にチューニングダイヤルを回して、メインダイヤルの上の端の矢が「0000」

左端位置・中央スケールの「0.54」左側のセットマークにあわせる。また、スプレッドダイヤル

の上の端の矢が「0」位置であることを確認する。

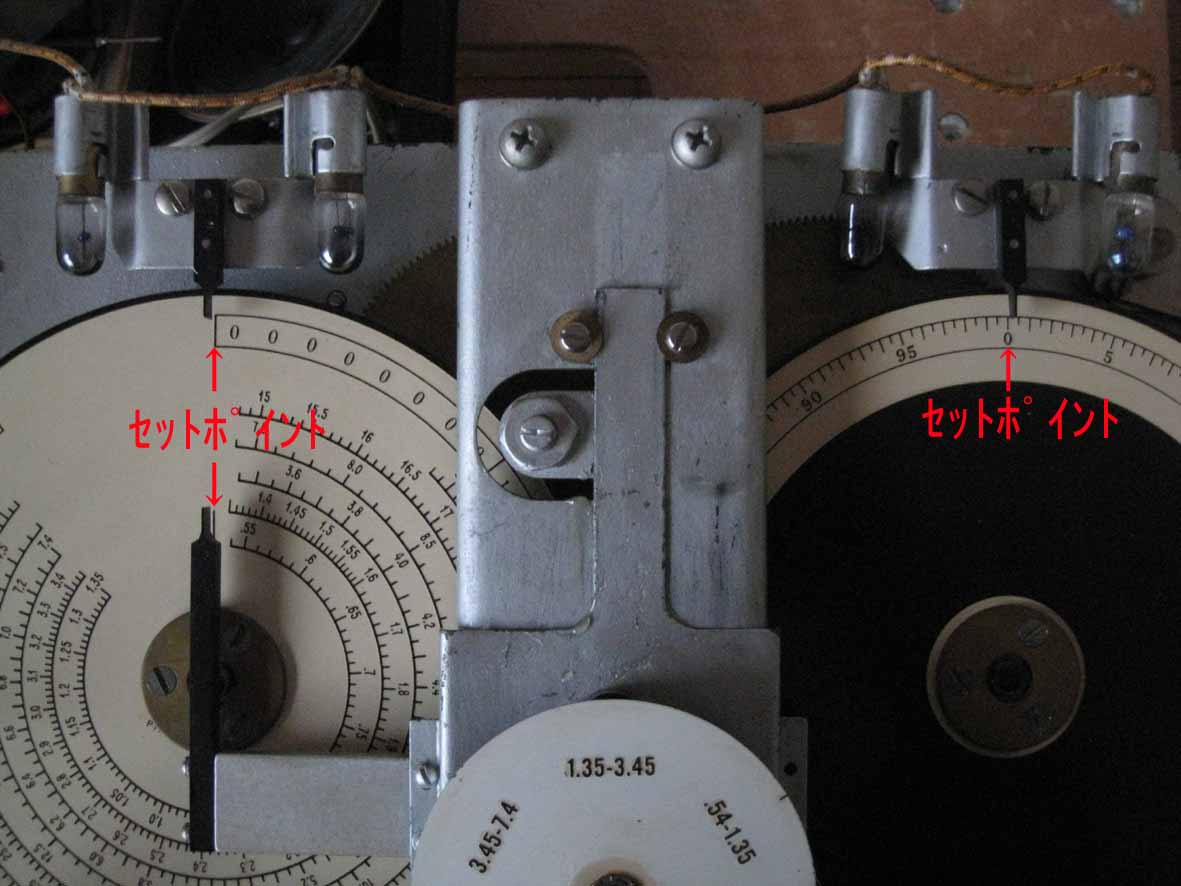

(2)チューニングギヤ組み立て

・注:ギヤを組み立てるときは、スプリングを押さえ込みながら組み付けてゆく。

・VCギヤを外した状態で、スプレッドダイヤルを「0」位置、ギヤ取り付け穴がスプレッドダイ

ヤル盤取り付け穴の中央で取り付ける。このときギヤのストッパーは反時計方向停止位置。

・この状態でスプレッドダイヤルを時計方向に回転させ、「0」位置でストッパーが時計方向

停止位置で停止することを確認。

・VCのローター位置を最大容量位置(羽の位置で確認)とし、スプレッドダイヤルを反時計

方向「0」位置の状態でVCギヤをかみ合わせる。

・メインダイヤルを「00000」左隅位置で、ギヤ取り付け穴がメインダイヤル盤取り付け穴の

中央となる様にギヤかみ合わせを調整する。

・既にスプレッドダイヤルギヤとかみ合っているVCギヤとメインダイヤルギヤを、ジャンク

ションギヤでかみ合わせ連結する。

・注:組み合わせるときはすべてのOリングは、外した状態でセッティングする。

写真21:左側メインダイヤル。0.54MC~1.35MCバンドの左端にセットマークが見える。

右側スプレッドダイヤル。スプレッドダイヤルが「6回転」するとメインダイヤルは「000・・00」

・・・「555・・55」と回転表示する。つまりスプレッドダイヤルの1目盛りは1バンドの約1/600を

分割表示することになる。

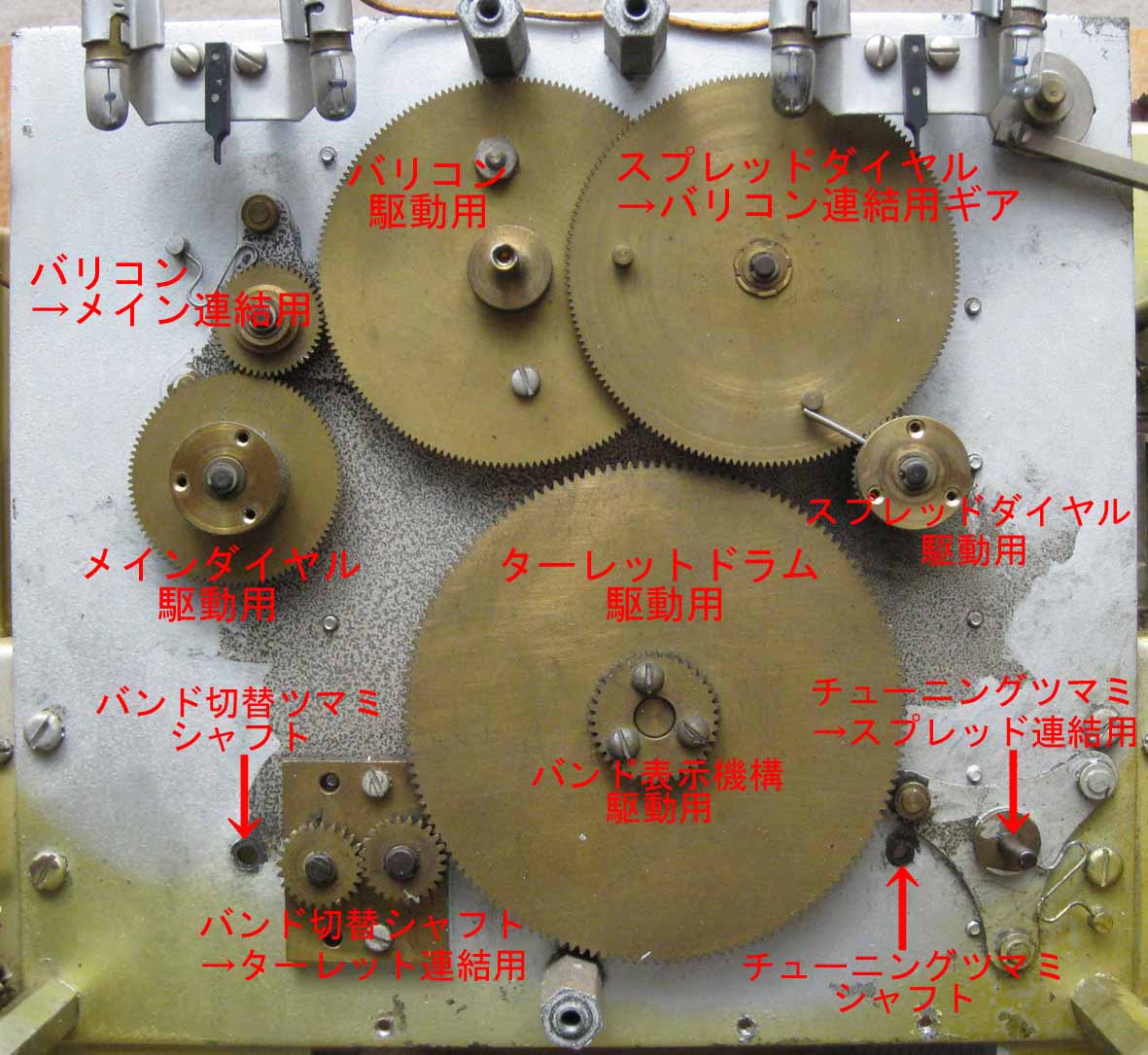

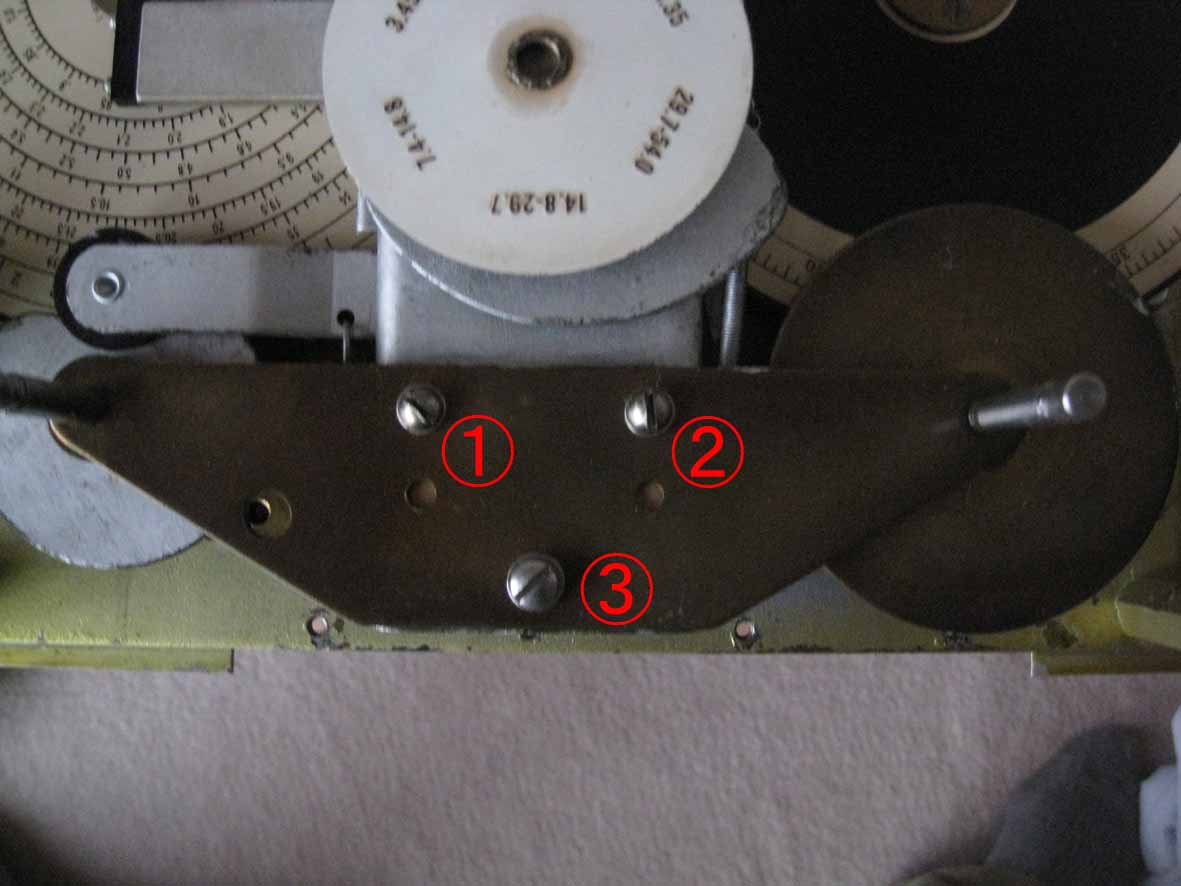

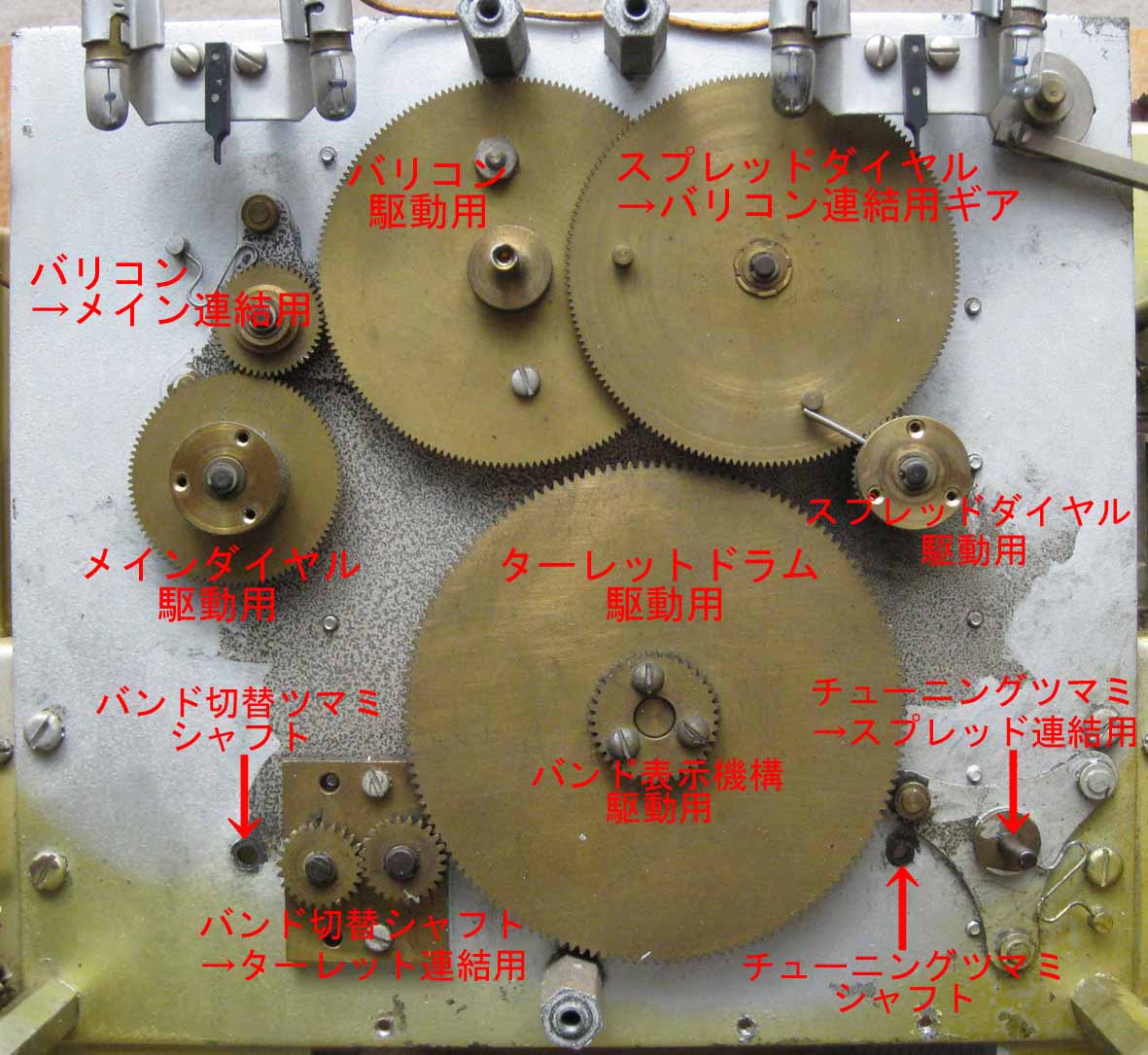

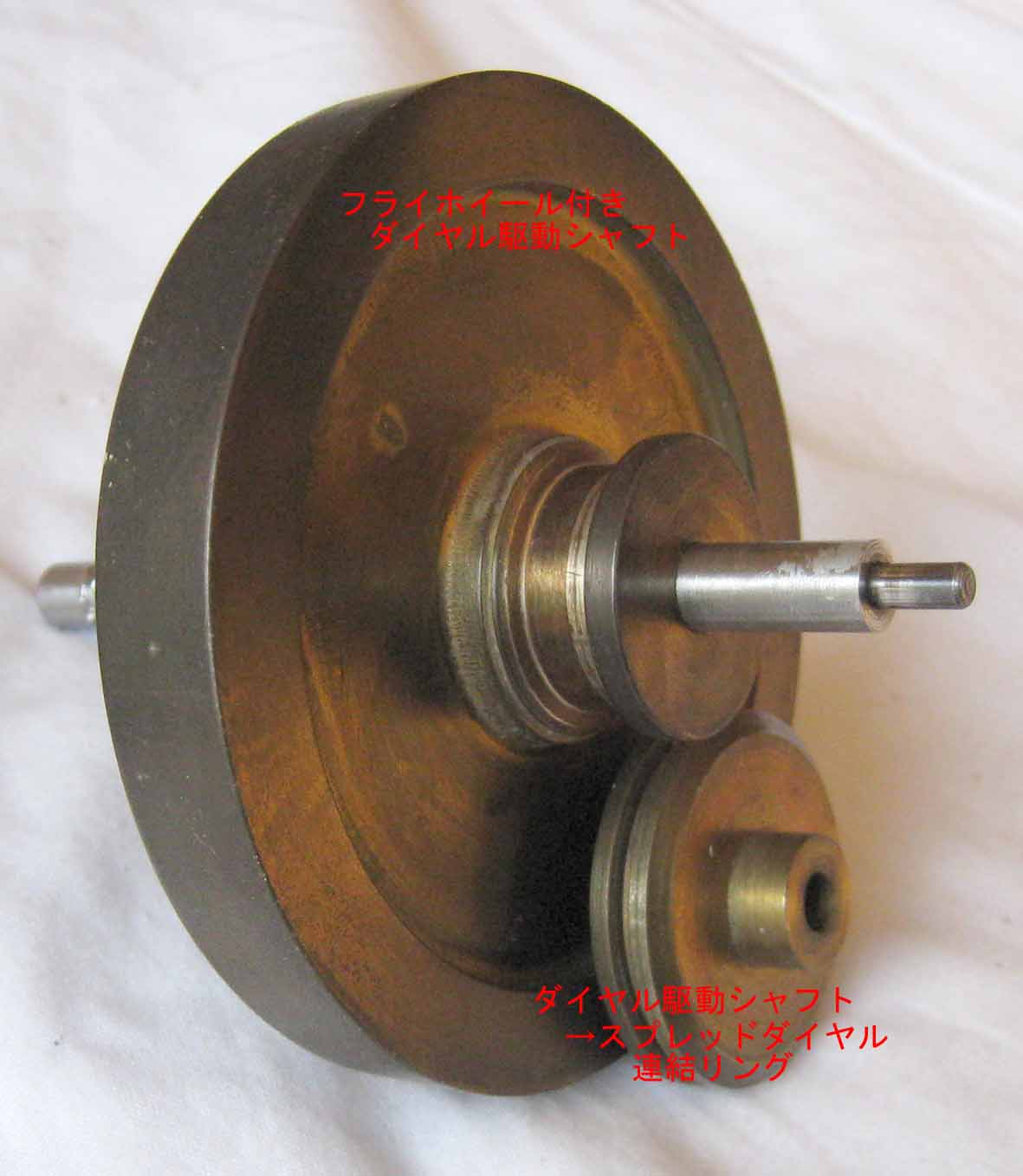

写真22:チューニングギア機構

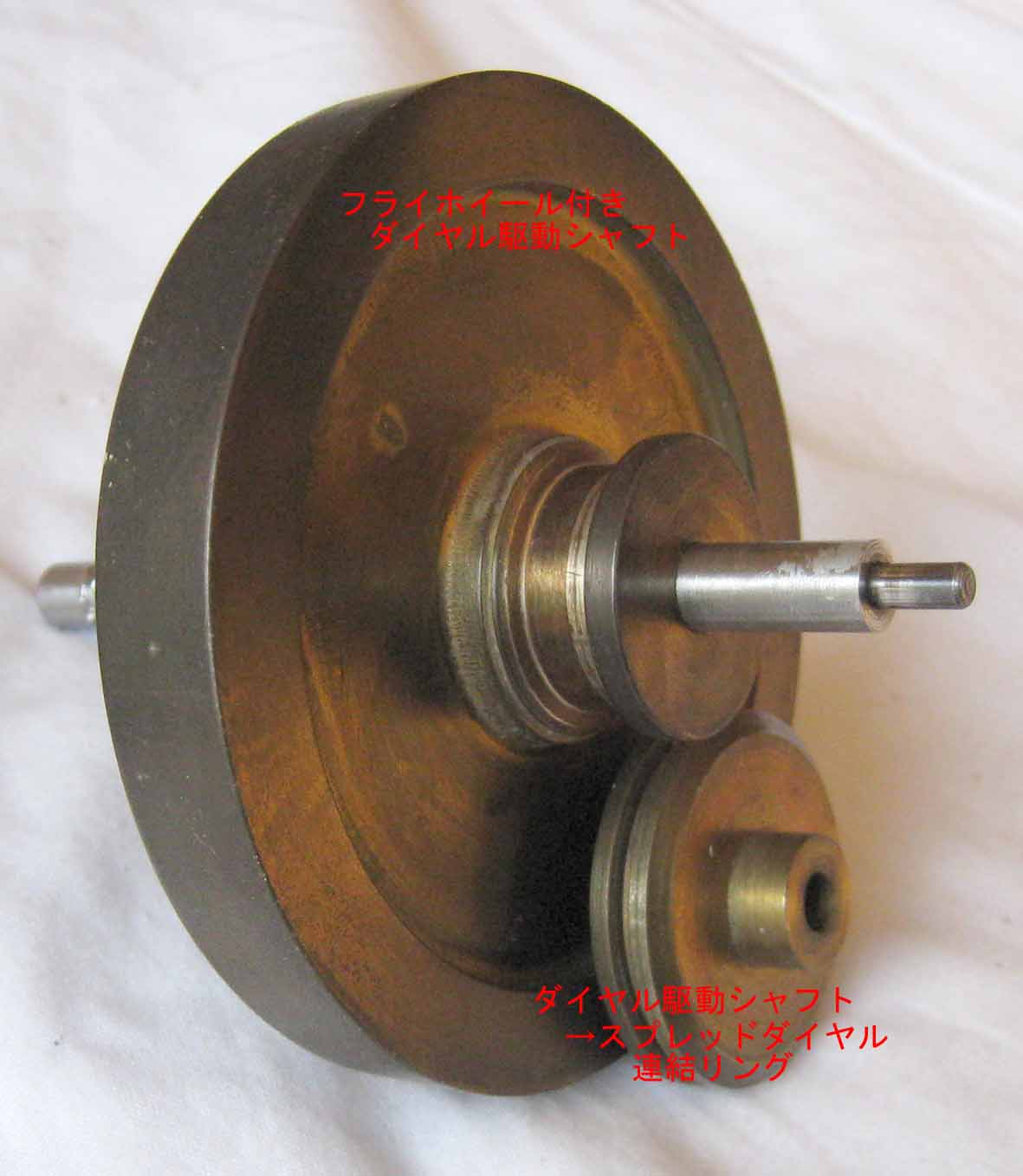

(1)チューニングツマミシャフト位置に、大型フライホイール付きの「チューニングダイヤルシャフト」がはまり込む。

(2)チューニングツマミ→スプレッド連結用は浮動軸で、チューニングダイヤルシャフトに結合される「溝付きリング」が装着される。

(3)スプレッドダイヤル駆動用(止めネジ3個とストッパー付き)位置に、100度目盛り付きの「スプレッドダイヤル」盤が3個のネジで取り付けられる。

この「スプレッドダイヤル」板を「溝付きリング」で駆動する。この「溝付きリング」はS字型スプリング1により、「チューニングダイヤルシャフト」

及び「スプレッドダイヤル」盤に押しつけられ、スリップしない構造となっている。また、ストッパーは「スプレッドダイヤル」盤が6回転すると、

スプレッドダイヤル→バリコン連結用ギアに付いている突起により回転がストップされる、メカニカルストッパー構造となっている。

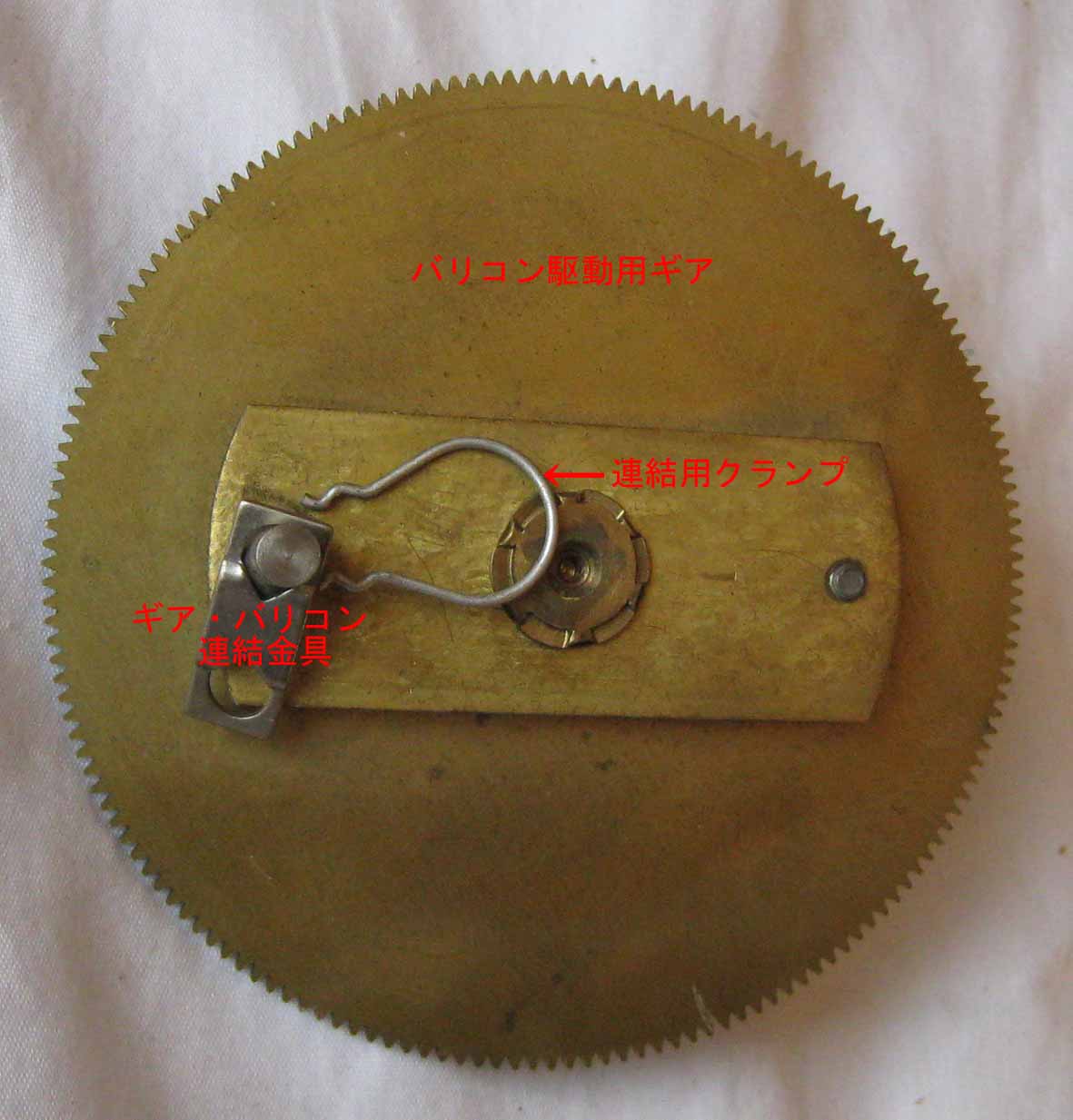

(4)スプレッドダイヤル→バリコン連結用ギア浮動軸で、S字型スプリング2により、「スプレッドダイヤル駆動用ギア」及び「バリコン駆動用ギア」に

押しつけられ、バックラッシュしない構造となっている。

(5)メインダイヤル駆動用(止めネジ3個付き)は、目盛り付きの「メインダイヤル」盤が取り付けられる。このメインダイヤル駆動用ギアとバリコン

駆動用ギアとを結合させるバリコン→メイン駆動用ギアは浮動軸で、S字型スプリング3により押しつけられ、バリコンの回転角をメインダイ

ヤルに連動させている。

このように、S字型スプリング3個と浮動軸による3個のギアとで、実に巧みにバックラッシュの吸収とスムースなメカニズムを実現している。

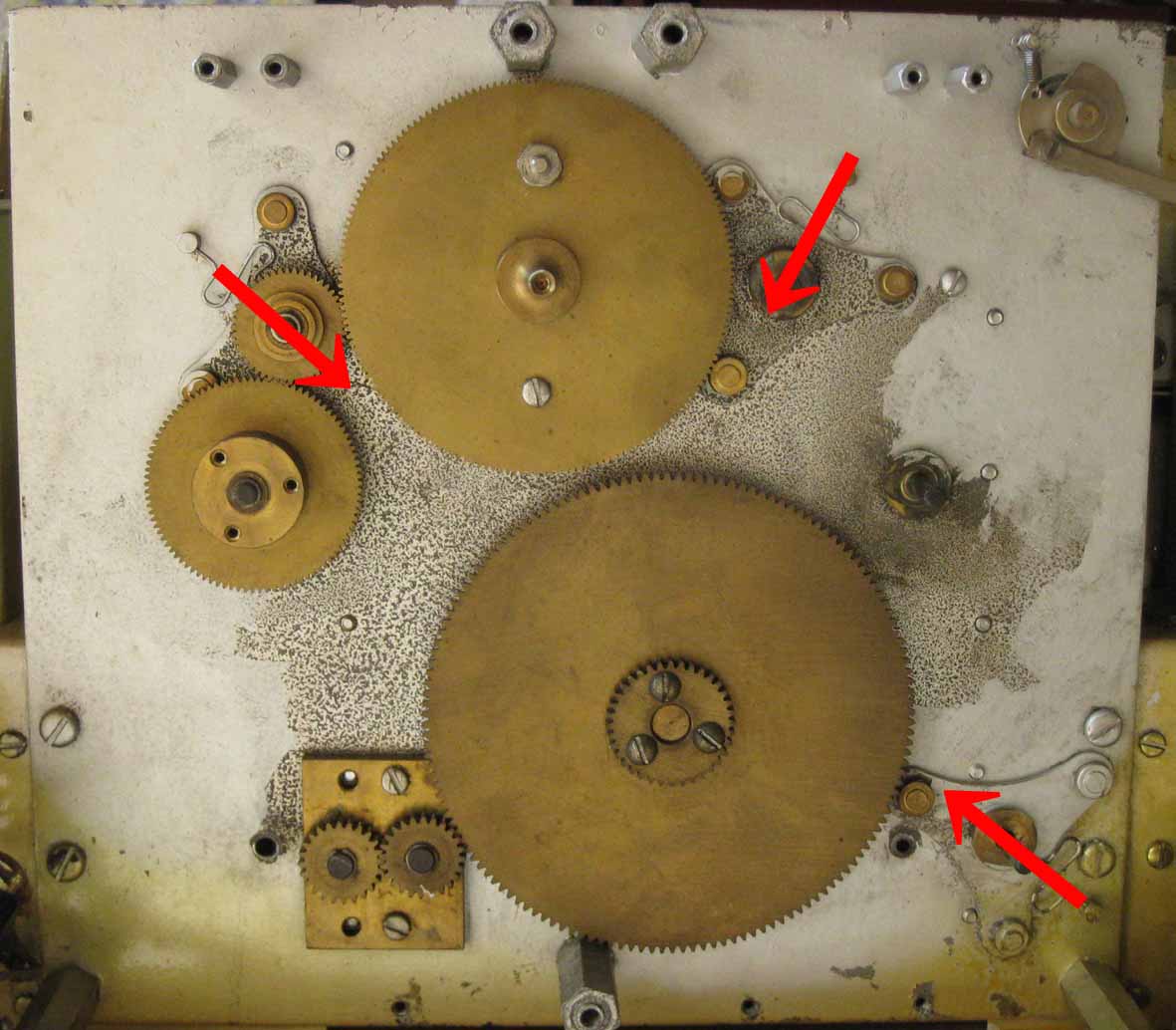

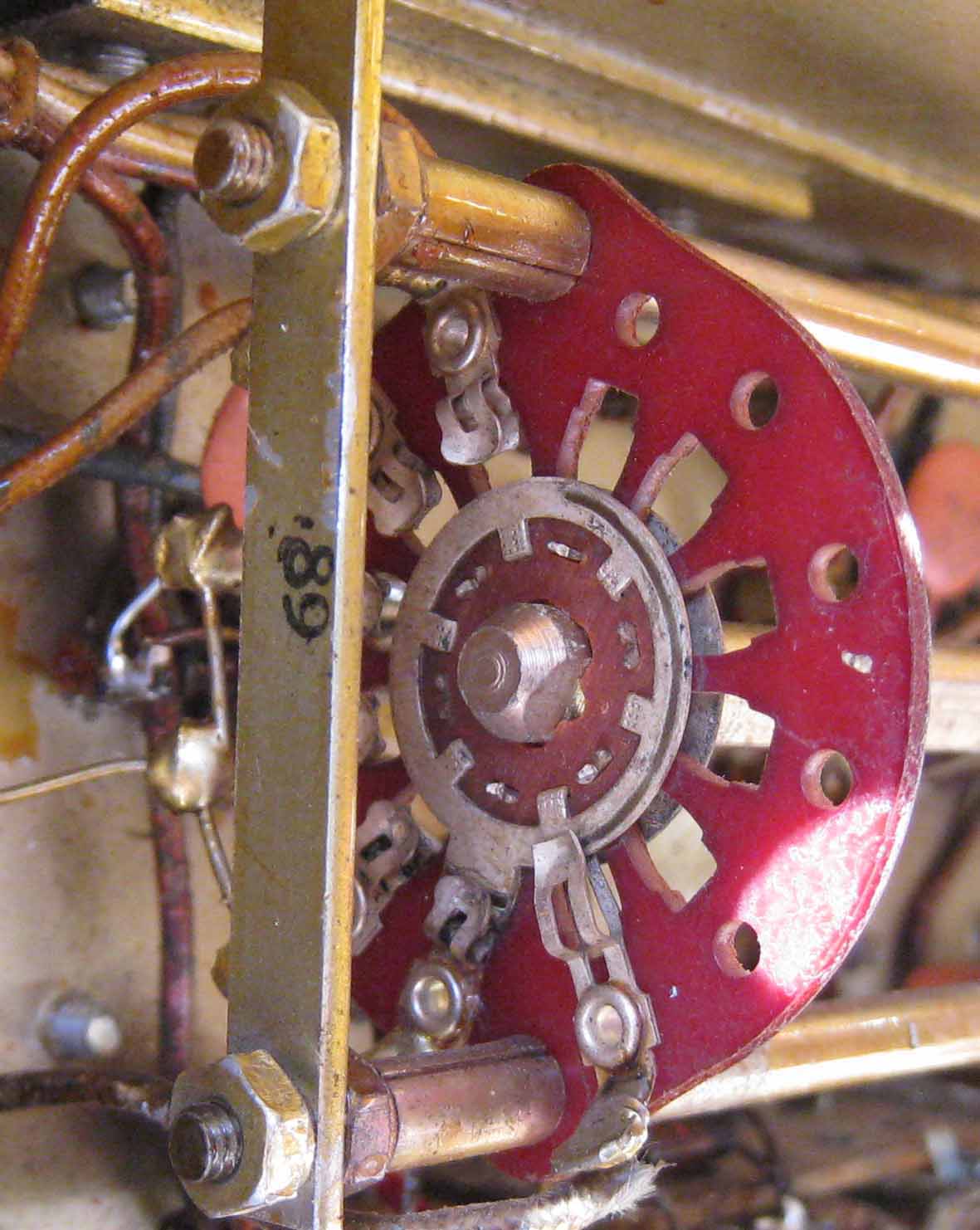

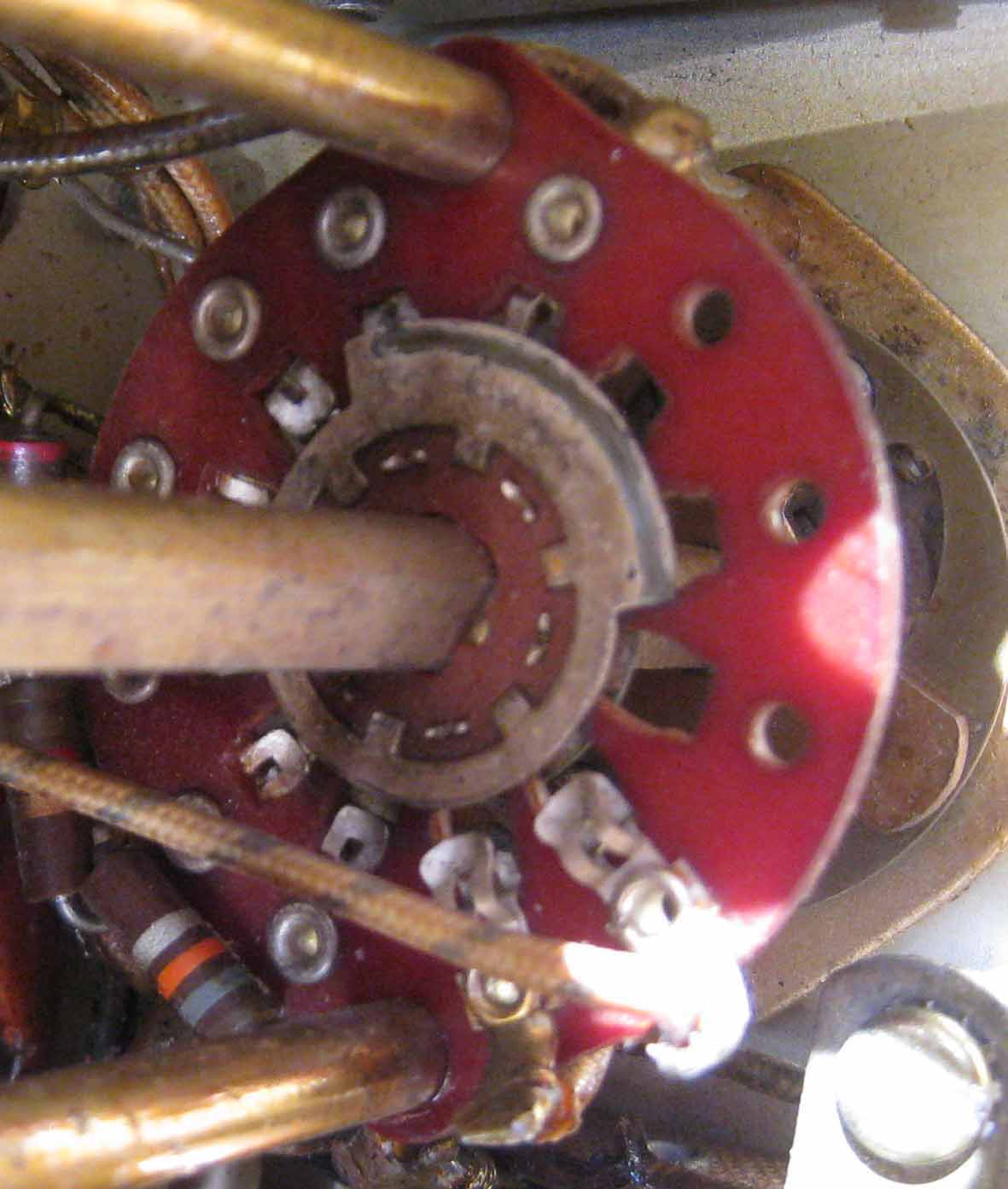

写真23:3個のS字型スプリングで浮動軸を矢印方向に 写真24:バリコンの結合部とバリコン駆動ギアの裏側。

押さえ込み、バックラッシュを解消している。 バリコン結合用のスリットが見える。

写真25:バリコンの内側からギヤとの連結クランプを見る。 写真26:バリコン駆動ギアと連結クランプを外してみたところ。

(3)バンドスイッチギヤ組み立て

・ターレットを回転させて0.54-1.35バンドが接点に接触する位置に回転させる。

(0.54-1.35バンドANT-T10-31387・RF1-T16-31386・RF2-T22-31386・OSC-T28-31385)

・0.54-1.35バンドからターレットを回転させて29.7-54バンドにした時、ターレット後ろ側に付

いているS4(シングルスーパー/ダブルスーパー切り替えスイッチ)がダブルスーパー側に

切り替え動作すること、

ターレットトを0.54-1.35バンドに戻したときに、シングルスーパー側に切り替わることを確認

する。

・この状態で、ギヤトレーンにバンド切り替え表示機構を0.54-1.35バンドが表示窓に水平と

なる位置にあわせて組み付ける。このとき、ハート形カム付きギヤは取り付けない。

・ハート形カム付きギヤのカムロック用のキャップスクリューをゆるめてフリー状態でギヤト

レーンに組み付ける。

・フリー状態(ギヤーと連動していない)のバンド切り替えシャフトを回転させて0.54-1.35バ

ンドが接点に接触する位置に回転させ、さらに精密調整としてRFプラットフォームのトラッ

キング調整用ホールから見たときに、ダストコア調整ネジ及びトリマコンデンサシャフトが、

調整穴の中央に見えた状態がターレット接点の中央で接触している状態である。

(4) チューニングダイヤルのスリップ調整

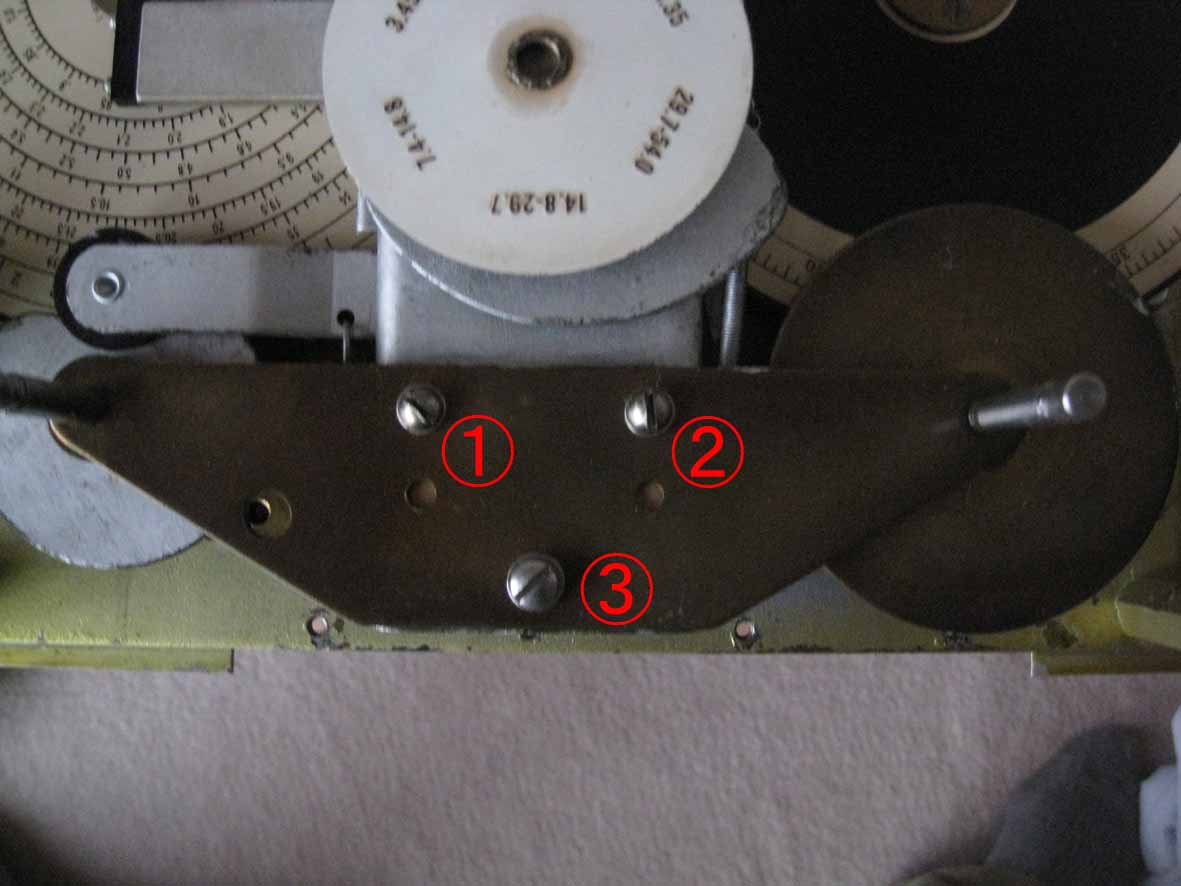

・ ギヤ機構中央部のバンド切り替え表示機構の最下部に設置されているウイング状真鍮盤

(バンド切り替え・チューニングダイヤルの軸受け)に注目。

スリップする原因

・ ウイング状真鍮盤は3本のねじで取り付けられている。

・バンド切り替えスイッチをクリックストップとするため、シャフトをハート形カムで固定してい

る。このカムをロックするため強力なスプリングで上から下方向へ圧力をかけている。

・このためウイング状真鍮盤は左下がりの状態になっている。

・ 従って、メンテナンス後に無意識にウイング状真鍮盤の3本のねじを締め付けると、バン

ドスイッチ部は左下がり状態、チューニングダイヤルの軸受け部分が右上がり状態となる。

・ その結果、チューニングフライホイールシャフトが傾き、スリップリングが正しく勘合せず、

スリップリングの片側だけが接触しその結果スプレッドダイヤルが回らない状態となる。

写真27:バンド切り替え機構と表示機構

写真28:「溝付きリング」が設置される浮動軸 写真29:大型フライホイール付きチューニングシャフト。

(S字スプリングでフライホイール付きシャフトとスプレッドダイヤルに押しつける) フライホイール横の溝に「溝付きスプレッドダイヤル連結リング」がはまり込む。

(5)スリップしないための取り付け要領

・ ウイング状真鍮盤を取り付ける時水平状態を維持するように、バンドスイッチ側を下から

上に押し上げて、切り替え表示機構の下端を基準として平行となるように、3本のネジのう

ち「左側のネジ」を締め付ける。

・ 次に右側のネジ、最後に下側のネジを締め付ける。

・ ネジを締め付けるときに、チューニングダイヤルを回してスムースさを確認しながらネジを

締め付けていくと、ウイング状真鍮盤のねじれ具合がよくわかり、チューニングシャフトとス

リップリングのカップリング状態が調整できる。

・ 3本のネジを完全に締め付けた状態でチューニングダイヤルの回転が重くなる場合は、

ウイング状真鍮盤とバンド切り替え表示機構盤との間に、極めて薄い平ワッシャ(4mm用)

をスペーサーとして挟み込んで、チューニングダイヤルの軸の傾きを調整し、スリップリン

グとのカップリング状態が最良の状態に調整する。

・ 完成時には3本のネジは確実に締め付けられている状態を実現すること。

・ 最良の状態に調整すると、チューニングつまみ4~5タッチでバンド内をスイープできる

すばらしいタッチが再現できる。

写真30:チューニングシャフトの保持機構

4.動作試験(2008.12.3)

(1)絶縁試験

B+とアース間の絶縁抵抗を確認。抵抗値が約20KΩとやや低い。

B+に接続されているブロック型電解コンデンサーを取り外すと、200KΩとなる。

一旦電解コンデンサーを正規接続して試験を試みる。

(2)電源投入

・ スピーカー取り付け

・ テスターでB+電圧を確認しながら、スライダックの電圧を徐々に上げて117Vまで調整する。

・ このときパイロットランプの点灯と、各真空管のヒーターが点灯することを確認する。

(3)現象確認

・ 現象①電源を入れて音は出たがひどいバリバリ音。

・ 原因①は6V6の電極タッチによる不良取り替え回復。

・ 現象②AGC動作せず。AGCバスライン-アース間30KΩ。V11(IF2)G1-E間20KΩ。

・ 原因②6BA6を抜くと∞となる。G1-K間絶縁不良で取り替え。

・ 現象③BFO動作せず③

・ 原因③6C4不良取り替え回復。

・ 現象④AGC MAN時にAGCバス電圧が高い。

・ 原因④RF GAIN CONTROL VOLの配線センターとコールドエンド側テレコ。手直し回復。

・ 現象⑤ダイヤル一通りスイープすると何カ所かで固定的に雑音発生。

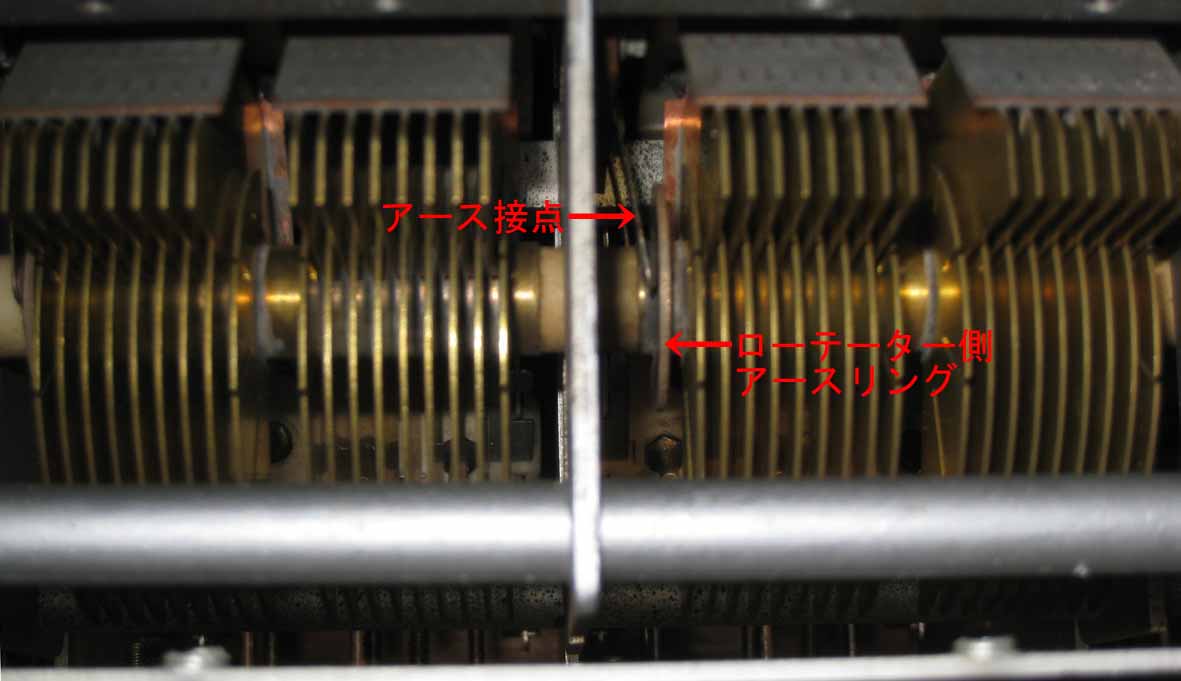

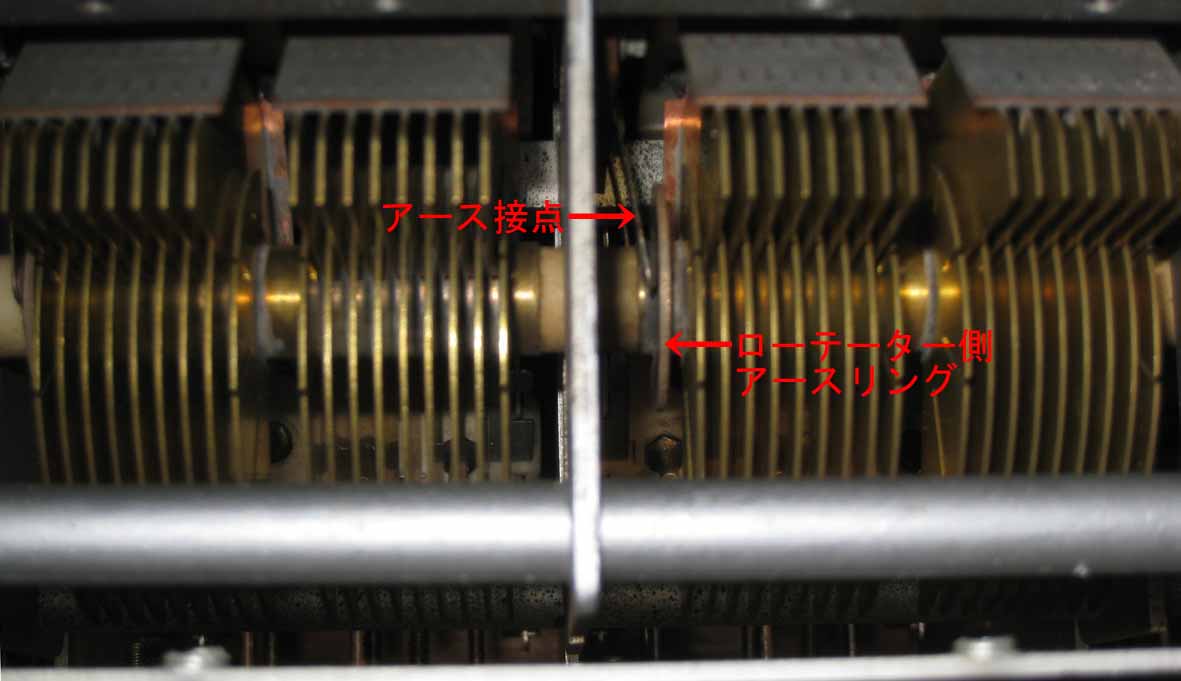

・ 原因⑤バリコンアース接触不良か(9)バリコンのアースクリーニング(2008.11.28)

バリコンのアース接触不良の症状があり、アースリングの汚れを確認する。綿棒にシンナ

ーを浸してバリコンアースリングを清掃。4カ所のアースリングを清掃すると綿棒4本の両側

に汚れが付着。バンド内のガリガリ音は解消された。?

写真31:バリコンのアース接点

写真32:アース接点のクリーニング

写真33:アース接点をクリーニングした綿棒

5.455KCIF部調整

(1) SG出力を455KCとして、コンデンサーで直流カットして、1stMix6BE6を抜き取り、同5番

ピンに接続する。このとき受信バンドは0.54-1.35帯とする。

(2) IF帯域を0.2KCに切り替えてSG発振周波数を調整しSメーター指示値が最大となるよう

調整する。

(3) この状態でT1-L32/T3-L36/T4-L38.39/T5-L41.42を調整しSメーター指示値が最大と

なるよう調整する。

(4) IF帯域を3KCに切り替えて、T3-L37を調整しSメーター指示値が最大となるよう調整する。

(5) IF帯域を16KCに切り替えて、SG周波数を460KCにしてT2-L33.を調整しSメーター指示

値が最大となるよう調整する。

(6) IF帯域を16KCのままで、SG周波数を450KCにしてT2-L34.を調整しSメーター指示値が

最大となるよう調整する。

写真34:455IF帯域切り替えスイッチの汚れ1 写真35:455IF帯域切り替えスイッチの汚れ2

6.3955KCIF部調整

(1) SG出力を3955KCとして、コンデンサーで直流カットして、2ndRF6BA6を抜き取り、同5番

ピンに接続する。このとき受信バンドは14.8Mc~29.7Mc帯とする。

(2) IF帯域を0.2KCに切り替えてSG発振周波数を調整しSメーター指示値が最大となるよう

調整する。

(3) この状態でT1-L31/T2-L33.L34を調整しSメーター指示値が最大となるよう調整する。

7.トラッキング調整

同調バリコン(8連)は、0.54Mc~1.35Mc、1.35Mc~3.45Mc、3.45Mc~7.4Mc、7.4Mc~14.8Mc

の各バンドでは同調回路1段毎にバリコンの2セクションを並列接続して4連バリコンとして

使用しています。

また、14.8Mc~29.7Mc、29.7Mc~54.0Mcの各バンドではバリコンの2セクションを複合接続

して使用しています。

準備する測定器:シグナルジェネレーター・周波数カウンター(無い場合はデジタル表示の

ジェネラルカバー受信機)・テスター(高内部抵抗のもの)等を用意します。

スーパーヘテロダイン受信機は、受信周波数と局部発振周波数の差が常に455KC等の中間

周波数となる構造が基本です。

(1) 局部発振周波数調整1

局部発振周波数は、受信機のダイヤル目盛りより中間周波数だけ高い周波数、又は低い

周波数を発振しています。従って、まずバンド内のローエンドとハイエンドの調整ポイントで

ダイヤル目盛りと局部発振周波数とを合わせます。

(2) 局部発振周波数調整2

ローエンド・ハイエンド調整ポイント以外の中間点で、局部発振周波数がダイヤル目盛り

より中間周波数だけ高い周波数、又は低い周波数を発振しているか確認します。

ローエンド・ハイエンド調整ポイント以外の中間点で、ダイヤル目盛りと受信相当周波数が

ずれている場合は、バリコンの羽根を調整してダイヤル目盛りと受信相当周波数を合わせ

ます。

本格的に調整する場合には、バリコン単体の状態で、各セクションの静電容量がバリコン

独自の曲線(波長直線・周波数直線等)で角度毎に同一の値となるように、あらかじめバリ

コンの羽根を調整しておきます。

(3) 高周波同調回路調整1

ダイヤル目盛りと受信相当周波数が一致した状態で、ローエンド・ハイエンド調整ポイント

において高周波同調回路ANT/RF1/RF2を調整し、受信感度が最大となるよう調整します。

(4) 高周波同調回路調整2

ローエンド・ハイエンド調整ポイント以外の中間点で、高周波同調回路ANT/RF1/RF2の

L又はCをわずかに変化させて、受信感度が最良の感度であることを確認します。

(高周波同調コイルに調整棒のコア側と真鍮側を交互に挿入して確認する方法もある)

ローエンド・ハイエンド調整ポイント以外の中間点で、受信感度が最良でない場合には、

バリコンの羽根を調整して受信感度が最良となる様に調整します。

これらの調整を具体的に説明すると次のようになります。

8.総合調整

(1) 局部発振周波数調整1(調整)

SP600のダイヤル表示周波数と受信周波数が一致する様に局部発振回路を調整する。

① SP600の受信バンドを「0.54Mc~1.35Mc」、ダイヤルを「0.56Mc」にセットする。

② シグナルジェネレーターの発振周波数を「0.56Mc」とし、局部発振回路の「L」を調整して

シグナルジェネレーターの信号を受信する。

③ SP600の受信バンドを「0.54Mc~1.35Mc」、ダイヤルを「1.3Mc」にセットする。

④ シグナルジェネレーターの発振周波数を「1.3Mc」とし、局部発振回路の「C」を調整して

シグナルジェネレーターの信号を受信する。

⑤ この手順を数回繰り返して、ダイヤル表示とシグナルジェネレーターの発振周波数が

一致する様に調整する。

⑥ この①から⑤までの手順を各バンド毎に下記の表の周波数において調整する。

| BAND |

0.54-1.35 |

1.35-3.45 |

3.45-7.4 |

7.4-14.8 |

14.8-29.7 |

29.7-54.0 |

| OSC調整 「L」 |

0.56Mc |

1.4Mc |

3.75Mc |

7.5Mc |

15.0Mc |

30.0Mc |

| OSC調整 「C」 |

1.3Mc |

3.4Mc |

7.15Mc |

14.5Mc |

29.0Mc |

52.0Mc |

(2)局部発振周波数調整2(確認)

SP600のダイヤル表示周波数と受信バンド内の受信周波数とが一致していることを確認する。

①SP600の受信バンド「0.54Mc~1.35Mc」において、Adjust Point間にて、シグナル

ジェネレーターの発振周波数「1Mc」と、SP600のダイヤル表示周波数が一致していること。

もし一致していない場合はそのずれを記録する。

②この確認試験を1~2Mcおきに各バンドで行う。

③その結果、ダイヤル表示周波数とシグナルジェネレーター発振周波数のずれの傾向が

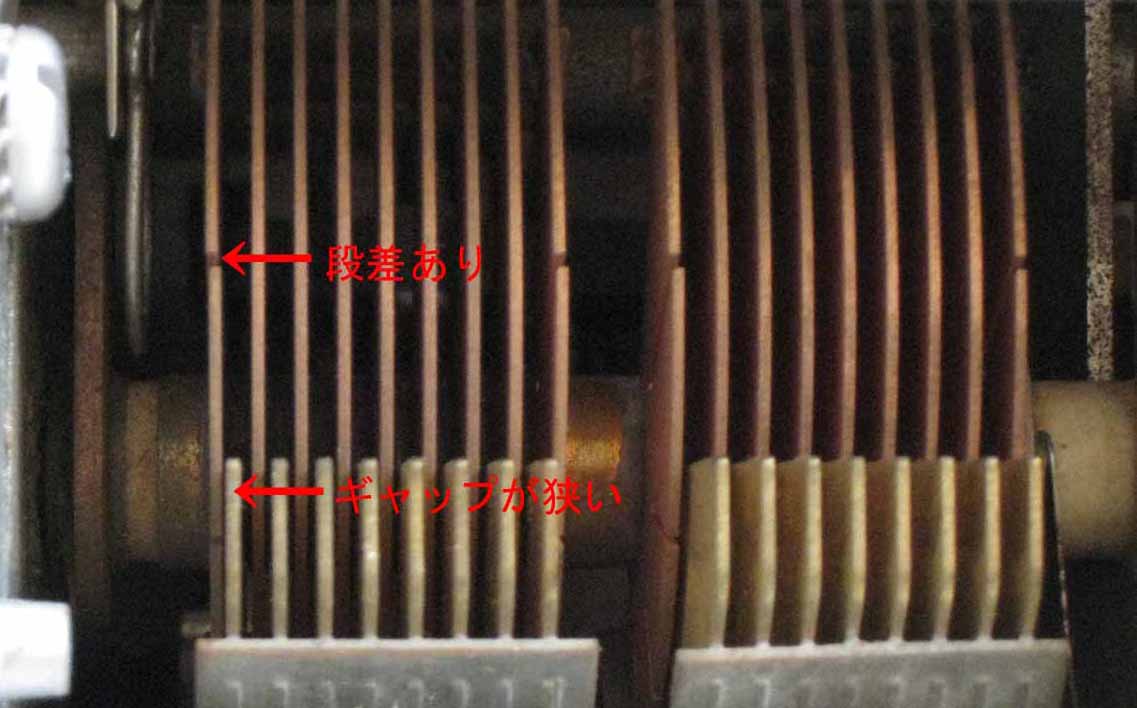

同じ傾向である場合には、バリコンローターの羽根のギャップを確認する。

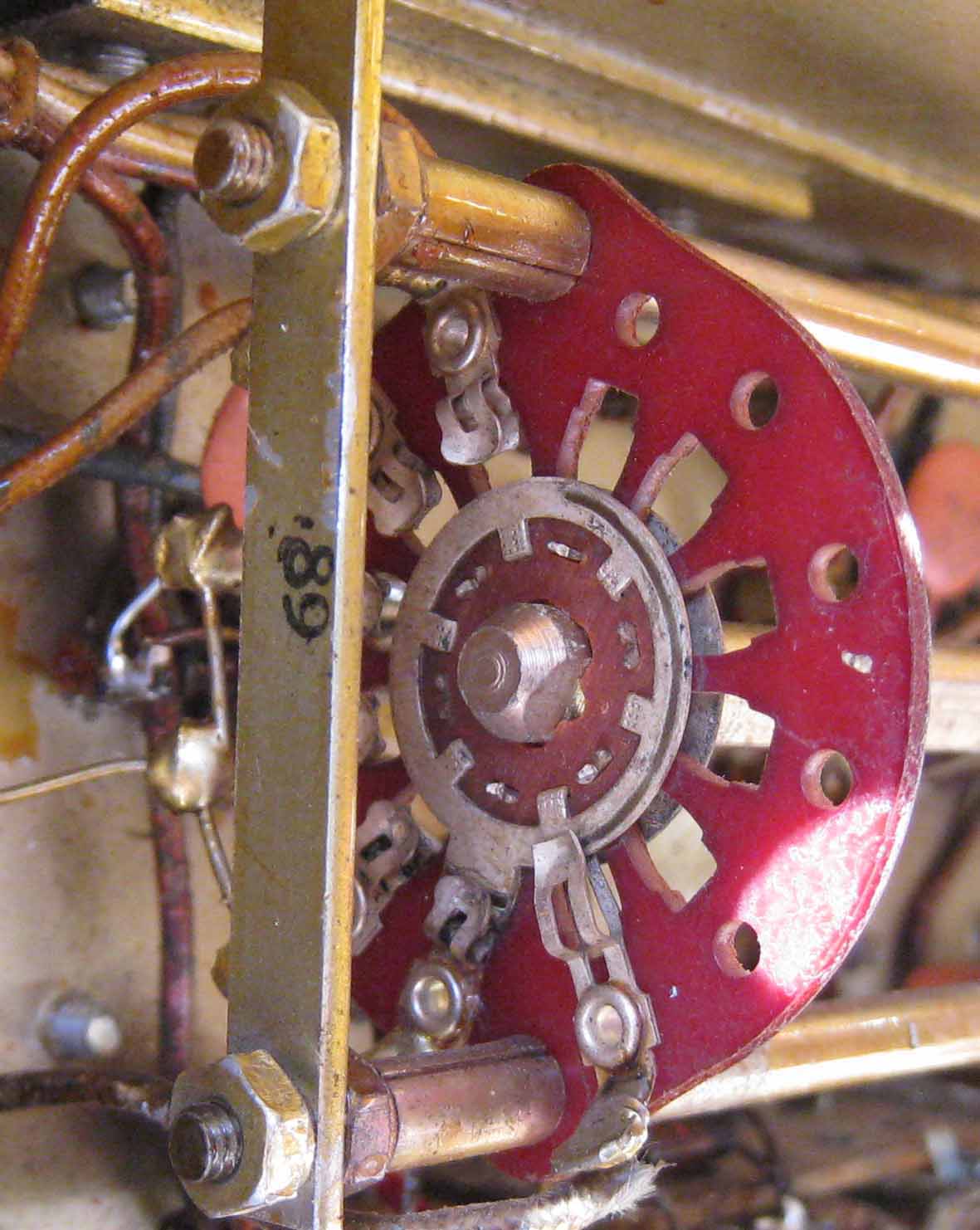

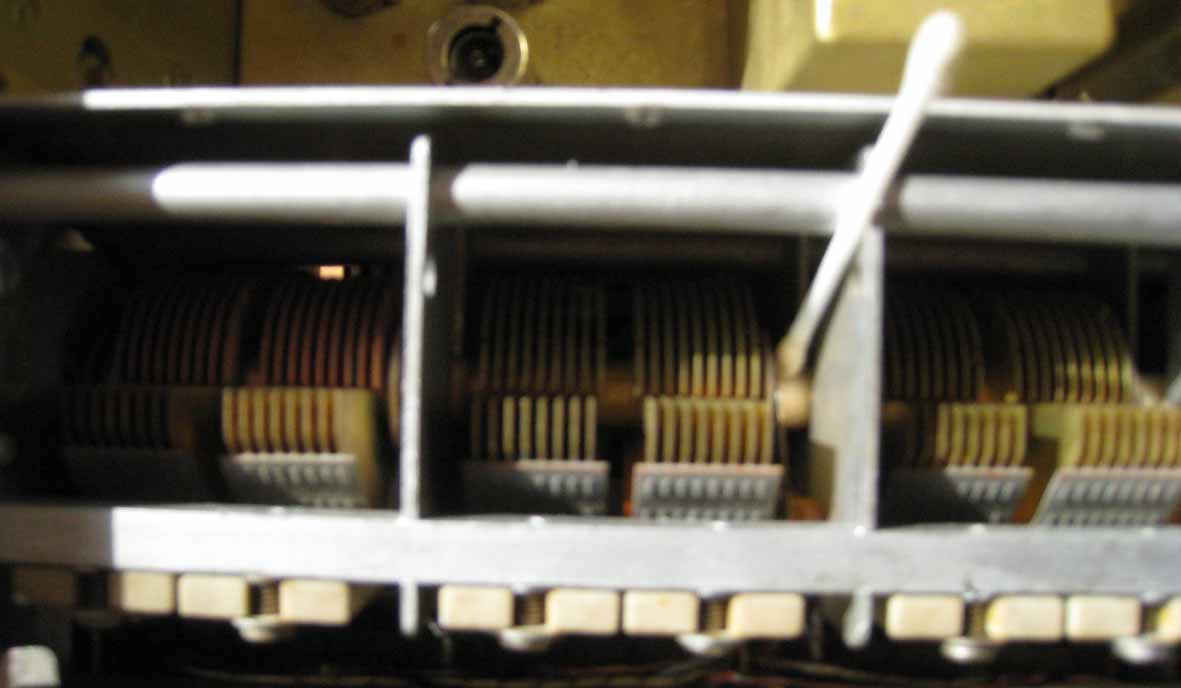

ちなみに、今回メンテしたSP600の場合は、局部発振周波数調整1実施後、調整2で確認すると

すべてのバンドの中心部でダイヤル表示が0.2Mc程度低く指示した。

バリコンを調べてみると、バリコンの発振回路割り当て部(もっともパネル寄りのセクション)の

ローターの一部とステーターとの間隙が狭くなっていることを発見。(写真参照)

これを修正してすべてのバンドの中心部でダイヤル表示が0.2Mc程度低く指示する状況は解消。

原因の推測:当方がメンテする以前の作業で、バリコンクランプを外す際にバリコンのローターに

力が掛かり変形させてしまったのではなかろうか?

本来は、バリコンの各セクションが、角度毎に同一容量で変化していくことが前提であるが、メンテ

に際して角度毎の容量確認までは出来ないため、最低バンド内の表示と周波数が一致している

ことの確認はしておかなければ、「トラッキング調整を行った」とはいえない。

(3)高周波同調回路調整1(調整)

SP600の高周波同調回路がダイヤル目盛り周波数で最良感度で受信する様に調整する。

①SP600の受信バンドを「0.54Mc~1.35Mc」、ダイヤルを「0.56Mc」にセットする。

②シグナルジェネレーターの発振周波数を「0.56Mc」とし、受信同調回路(ANT/RF1/RF2)

の各「L」を調整して、シグナルジェネレーターからの受信信号が最大となるように調整する。

③SP600の受信バンドを「0.54Mc~1.35Mc」、ダイヤルを「1.3Mc」にセットする。

④シグナルジェネレーターの発振周波数を「1.3Mc」とし、受信同調回路(ANT/RF1/RF2)

の各「C」を調整して、シグナルジェネレーターからの受信信号が最大となるように調整する。

⑤この手順を数回繰り返して、シグナルジェネレーターからの受信信号が最大となる様

に調整する。

⑥この①から⑤までの手順を各バンド毎に下記の表の周波数において調整する。

|

BAND |

0.54-1.35 |

1.35-3.45 |

3.45-7.4 |

7.4-14.8 |

14.8-29.7 |

29.7-54.0 |

ANT/RF1/RF2

調整「L」 |

0.56Mc |

1.4Mc |

3.75Mc |

7.5Mc |

15.0Mc |

30.0Mc |

ANT/RF1/RF2

調整「C」 |

1.3Mc |

3.4Mc |

7.15Mc |

14.5Mc |

29.0Mc |

52.0Mc |

(4)高周波同調回路調整2(確認)

SP600の高周波同調回路が、ローエンド・ハイエンド調整ポイント以外の中間点で、受信感度が

最良の感度であることを確認する。

①SP600の受信バンド「0.54Mc~1.35Mc」において、シグナルジェネレータの発振周波数

「1Mc」を受信し、受信同調回路(ANT/RF1/RF2)の各「L」または「C」を調整して、シグナル

ジェネレータからの受信信号が最大となっていることを確認する。

②この確認試験を1~2Mcおきに各バンドで行う。

③その結果、ダイヤル表示周波数とシグナルジェネレータ発振周波数のずれの傾向が

同じ傾向である場合には、ANT/RF1/RF2のバリコンロータの羽根のギャップを確認する。

写真36:局部発振部バリコンのギャップのゆがみ

9.取り替えた不良部品ども

以上でとりあえず完了

BACK TO HOME